| ACCUEIL | L'ECOLE | L'INSTITUTEUR (UN PEU D'HISTOIRE) |

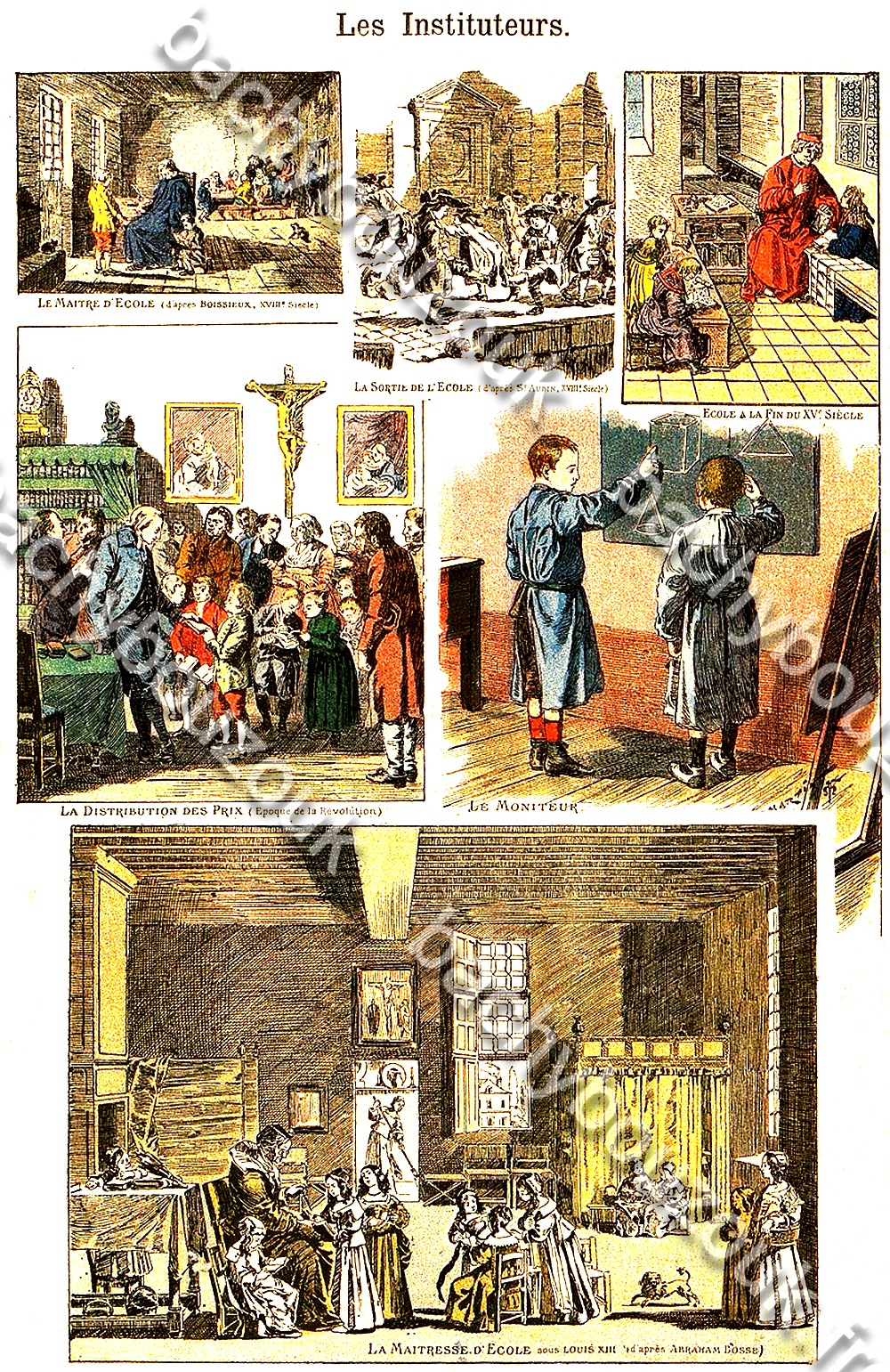

L’INSTITUTEUR

article publié en 1901

Sous l’ancien régime, l’État se désintéressait complètement de l’enseignement primaire. Les petites écoles où l’on enseignait la lecture, l’écriture et le catéchisme, étaient dirigées et entretenues par l’autorité ecclésiastique.

Dans les provinces du Nord et de l’Est, il existait un assez grand nombre d’écoles primaires, mais dans les régions de l’Ouest, du centre et du midi, il n’y avait pas une école par vingt villages.

Au XVII° siècle, l’instruction primaire fit quelques progrès. J.-B. de la Salle fonda la congrégation des frères de la doctrine chrétienne, voués à l’enseignement des enfants du peuple. Un moment même l’instruction obligatoire fut décrétée par la royauté qui voulait imposer l’enseignement catholique aux fils des protestants soustraits à l’autorité de leurs parents par la révocation de l’édit de Nantes (1685). Faute d’argent pour bâtir des écoles et payer les maîtres, les édits de 1694, 1698 et 1724, prescrivant l’exacte fréquentation des classes primaires, ne furent pas exécutés.

Il n’y avait pas d’écoles normales pour le recrutement des maîtres. Le premier venu pouvait, après un examen sommaire passé devant une personne déléguée par l’évêque, exercer la profession d’instituteur. Les malheureux maîtres d’école étaient obligés de faire la classe dans le taudis où ils logeaient ou dans une grange et ne recevaient que rarement un traitement fixe. Le plus clair d'e leur revenu consistait dans l’écolage ou indemnité payée par les parents, tantôt en argent, tantôt en blé, en vins, ou sous la forme de repas.

A défaut d’émoluments suffisants, les maîtres cumulaient leurs fonctions d’instituteur avec celle de bedeau, de chantres, de secrétaires de mairies et de fossoyeurs.

L’instruction des filles était encore plus négligée que celle des garçons. La plupart des femmes du peuple ne savaient ni lire ni écrire.

La Convention nationale décréta l’instruction primaire gratuite et obligatoire et élabora un plan remarquable d’enseignement populaire, qui, malheureusement, ne reçut qu’un commencement d’exécution.

"Napoléon, dit M. Alfred Rambaud, rejeta l’enseignement primaire dans l’insignifiance où l’avait laissé la royauté, ou l’abandonna, presque uniquement, aux frères des écoles chrétiennes, lui constituant pour le compte de ceux-ci un budget qui s’élevait à la somme dérisoire de 5.ooo francs." La période de réaction contre l’œuvre de la Convention dura jusqu’aux premières années du règne de Louis-Philippe.

La loi de 1833, œuvre du ministère Guizot, obligea les départements et les communes à ouvrir des écoles primaires, et créa de nouvelles écoles normales pour les instituteurs dont le traitement fut fixé à 200 fr. pour les classes élémentaires et à 4oo fr. pour les classes supérieures.

La République de 1848 n’eut pas le temps d’appliquer les réformes votées en principe par l’Assemblée constituante et l’Assemblée législative. Sous le second Empire le nombre des écoles demeura stationnaire, et le pouvoir n’améliora pas la situation des instituteurs.

Cependant, en 1867, M. Duruy, ministre de l’instruction publique, augmenta le nombre des écoles primaires et des salles d’asile, étendit la gratuité de l’enseignement à de nouvelles catégories d’écoliers et releva le niveau des études.

C’était à la troisième République qu’était réservé l’honneur de réaliser le magnifique plan tracé par les membres de la Commission d’instruction publique de la Législative et de la Convention nationale.

Les lois de 1880, 1881 et 1882, sont basées sur le double principe de la gratuité et de l’obligation.

Aujourd’hui il existe une école normale d’instituteurs et d’institutrices par département; les plus petites communes possèdent des écoles de garçons et de filles, installées dans des locaux aérés et spacieux, et dotées d’un mobilier scolaire perfectionné.

Les programmes ont été très développés et on y a introduit le chant, le dessin et la gymnastique. On a aussi créé des écoles primaires supérieures et des écoles primaires professionnelles.

Mieux rétribués, plus instruits et plus indépendants que les maîtres d’écoles d’autrefois, les instituteurs actuels remplissent, à la satisfaction générale, la délicate magistrature morale dont ils sont investis. La budget de l’enseignement primaire, qui s’élevait sous le premier Empire au misérable chiffre que l’on sait, dépasse, aujourd’hui, la somme de 30 millions.

______________________________________________________________

| ACCUEIL | L'ECOLE | L'INSTITUTEUR (UN PEU D'HISTOIRE) |

bachybouzouk.free.fr