| ACCUEIL | LA CUISINE | LA TABLE |

Lorsque nos lointains ancêtres cessèrent de mener une existence sauvage et de se nourrir au hasard des chasses, la cuisine fit son apparition. Les repas ne furent plus seulement considérés comme un moyen d’apaiser sa faim, mais aussi comme un plaisir. On en prenait occasion pour se réunir entre amis et pour échanger d’agréables propos.

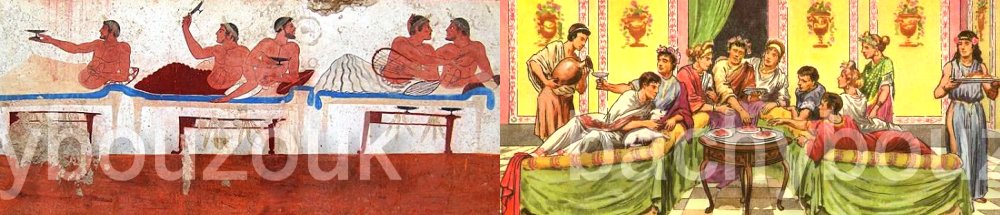

Dans l’antiquité classique, en Grèce et à Rome, on avait pris l’habitude de manger couché ou, plus exactement, accoudé, sur des sortes de canapés. Les convives se servaient d’une écuelle à l’aide de laquelle ils buvaient les mets liquides. Quant à la viande et autres mets solides, ils étaient déposés par fragments sur de petites tranches de pain que l’on portait à la bouche sans le secours d’aucun ustensile.

Les mets grecs et romains étaient aussi copieux que raffinés. Qui, par exemple, songerait encore aujourd’hui à préparer ce plat fin, tant apprécié par les gourmets de Rome : un hachis de pétales de roses et de cervelles de porc bouillies, agrémenté de jaunes d’œufs, d’huile d’olive et de vin pimenté ?

Astérix, le Gaulois (Uderzo, Goscinny)

Nos ancêtres – Gaulois et Francs - étaient de mœurs beaucoup plus simples. Assis sur la terre nue ou sur des peaux de bêtes, ils prenaient leurs mets disposés, tout découpés, sur des tables basses. Mais, petit à petit, les tables devinrent plus hautes et les convives finirent par s’asseoir sur des escabeaux.

A l’époque de Charlemagne, le couvert était dressé sur des tréteaux que l’on dissimulait par devant à l’aide d’une pièce d’étoffe. Cette table, disposée en fer à cheval, laissait libre le milieu de la pièce afin que les convives pussent entre les services, y chanter, y lutter ou y danser. Quelques centaines d’années plus tard, à la Renaissance, la table, telle que nous la connaissons aujourd’hui, fit son apparition. Elle reçut une nappe. Avant de s’y asseoir, les convives se lavaient les mains et se nettoyaient les ongles, puis s’y installaient, le chapeau sur la tête et la serviette – quand il y en avait – sur l’épaule ou le bras gauche. Les verres se trouvaient à la droite de chacun. Il arrivait parfois que l’un des dineurs offrit à boire à l’un de ses voisins dans son propre verre. Sous peine d’affront, ce voisin était tenu d’accepter l’offre et de boire après s’être essuyé les lèvres. Les aliments liquides et solides étaient portés à la bouche à l’aide d’une écuelle, mais, plus souvent encore, avec les doigts.

On ne connaissait pas le sucre à la Renaissance. On mangeait beaucoup de légumes et de viandes très épicées. Les vins demeuraient un luxe assez rare et, comme boisson courante, l’on usait d’eau rougie et de bière.

Avec le grand siècle, celui où brilla le nom du Roi-Soleil, les repas devinrent vraiment extraordinaires. Et que l’on ne s’y trompe pas ! Ce n’est pas seulement à la cour de Versailles que l’on mangeait bien et beaucoup, mais dans la plupart des foyers bourgeois de l’époque. Voici un exemple de menu courant dans le Paris des années 1600 et quelque : trois ou quatre potages, des ragoûts, des rôtis de petits et de gros oiseaux, des poissons, des entremets d’œufs, des légumes au beurre, des fruits et des crèmes, des confitures et des massepains… En ce temps-là, la table rectangulaire avait fait place à la table ovale ou arrondie qui offrait aux convives l’avantage de pouvoir s’interpeller aisément. Le sucre, le café et le chocolat avaient fait leur apparition. Mais on ignorait encore la pomme de terre qui ne devait se répandre en Europe occidentale qu’à la fin du dix-huitième siècle. A cela près, on mangeait, en 1680, comme on mange aujourd’hui.

DE QUELS USTENSILES SE SERVAIT-ON ?

Les verres

Les premiers vases à boire consistaient sans doute en cornes d’animaux, que l’on creusait pour qu’elles pussent contenir du liquide. Mais, très rapidement, l’on fit des coupes, des calices, des canthares de terre, d’étain, d’argent et même d’or. On sait, cependant, que dès le quinzième siècle avant Jésus Christ, les Egyptiens connaissaient le verre, mais c’était un verre opaque beaucoup plus grossier que celui qu’on créera, au treizième siècle, en France.

Les couverts

La fourchette apparut pour la première fois à la fin du seizième siècle, mais elle demeura longtemps une fantaisie de haut luxe. On l’enfermait dans un étui que l’on emportait partout avec soi. Au début, elle n’avait que deux dents, mais elle passa bientôt à trois, puis à quatre dents.

Le couteau est beaucoup plus ancien, de même que la cuillère. Cette dernière, cependant, ne servit longtemps qu’à verser les mets liquides dans l’écuelle du convive, sans qu’on songeât à la porter elle-même à ses lèvres.

La vaisselle

A partir du dix-septième siècle, les tranches de pain et les écuelles firent place aux assiettes individuelles. D’abord, elles furent de terre, de bois, d’étain et d’argent. Mais, dès le siècle suivant, on en créa en porcelaine et en faïence, comme de nos jours.

adapté du journal Tintin (1947)

_____________________________________________

COMMENT PLACER VOS INVITES A TABLE

Savoir — bien — placer vos invités est un art qui obéit à des règles immuables. Sachez donc que le maître et la maîtresse de maison doivent se faire face. Les places d'honneur sont à droite et à gauche de la maîtresse de maison, pour les invités; pour les invitées, c'est à droite ou à gauche du maître de maison. Celui-ci ne cédera sa place qu'à un chef d'Etat, un archevêque ou un membre de la famille royale. Ce qui, évidemment, n'est pas chose courante chez vous et chez moi ! La place d'honneur va de pair avec le rang de la personne. Enfin, ne placez jamais un mari à côté de sa femme, exception faite pour des jeunes mariés.

publié en 1986

| ACCUEIL | LA CUISINE | LA TABLE |

bachybouzouk.free.fr