| ACCUEIL | LE CIRQUE | LE CIRQUE |

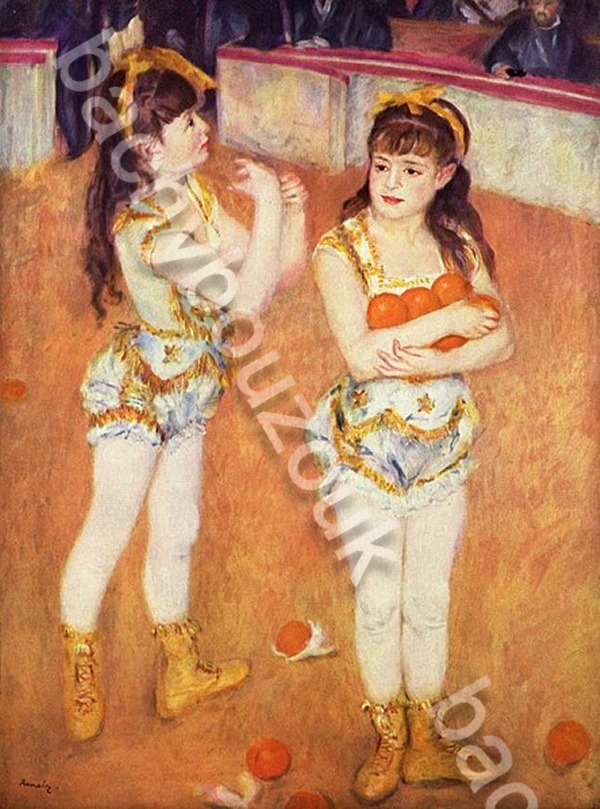

Pierre-Auguste Renoir - Acrobates au Cirque Fernando

article publié en 1960

Au XVIIIe et au XIXe siècle.

Les Mérovingiens, en France, avaient vainement tenté de restaurer les jeux du cirque romain. Plus tard, Rabelais raconte les acrobaties équestres de Merdaille, l'écuyer de Gargantua. Mais c'est en Angleterre que naquit, au début du XVIIIe siècle, le cirque actuel, sous sa forme ambulante. Puis Philippe Astley (1742-1814) construisit le premier amphithéâtre, plus particulièrement consacré aux exercices d'équitation, mais dont les spectacles étaient aussi agrémentés par des représentations d'ombres chinoises et par des jeux d'acrobates. Il était déjà concurrencé par le Cirque Royal, qui donnait, lui, des pantomimes et même des... ascensions de ballons

C'est ce même Astley qui installa le premier cirque parisien, en 1780, exploité au faubourg du Temple par le Vénitien Franconi, dès 1783.

Puis, en 1787, on construisit au milieu des jardins du Palais-Royal un cirque qui servait à des fêtes et aux exercices gymnastiques des fils du duc d'Orléans. Pendant la Révolution, il abrita tour à tour un jardin d'hiver, une maison de Jeu, le club du Cercle social et le Lycée des Arts. Il fut incendié en 1798.

En 1802, après diverses vicissitudes, Franconi transporta son Cirque Olympique dans l'ancien jardin des Capucines, entre le boulevard et la place Vendôme. En 1807, ses fils allèrent occuper une autre salle, rue Saint-Honoré : la salle Valentino. Mais, en 1817, ils retournaient au faubourg du Temple et occupaient un local nouvellement bâti : outre les exercices de chevaux, ils représentaient des drames et des féeries à grand spectacle. Incendié en 1826, le cirque se relevait bientôt et, en 1835, il eut une succursale d'été aux Champs-Élysées, puis devint le Cirque de l'Impératrice. Celui du boulevard du Temple fut remplacé par le Théâtre-Lyrique.

Mais, en 1840, apparaissait le "Cirque d'Été", puis, en 1852, le "Cirque d'Hiver" (qui existe encore aujourd'hui) et le Cirque Napoléon, boulevard des Filles-du-Calvaire.

Bientôt les cirques parisiens fixes : l'Hippodrome, le Nouveau Cirque, le Cirque Fernando, le Cirque Medrano, le Cirque de Paris furent concurrencés par les grands cirques ambulants étrangers : Buffalo Bill, Bostock, Barnum, Hagenbeck.

Enfin se créèrent les grands cirques français : Rancy, Houcke, Bouglione et Amar.

Un petit cirque ambulant au début du XXe siècle...

A midi et demi, pendant le déjeuner, nous entendîmes un roulement de tambour sur la place des Quatre-Routes. En un clin d'œil, nous étions sur le seuil de la petite grille, nos serviettes à la main... C'était Ganache qui annonçait pour le soir, à 8 heures, "vu le beau temps", une grande représentation sur la place de l'Église. A tout hasard, "pour se prémunir contre la pluie", une tente serait dressée. Suivait un long programme des attractions que le vent emporta, mais où nous pûmes distinguer vaguement «"pantomimes... chansons... fantaisies équestres...", le tout scandé par de nouveaux roulements de tambour.

Pendant le dîner du soir, la grosse caisse, pour annoncer la séance, tonna sous nos fenêtres et fit trembler les vitres. Bientôt après, passèrent, avec un bourdonnement de conversations, les gens des faubourgs, par petits groupes, qui s'en allaient vers la place de l'Église.

A l'intérieur, des gradins étaient aménagés comme dans un cirque. M. Seurel, les institutrices, Meaulnes et moi, nous nous installâmes sur les bancs les plus bas. Je revois ce lieu, qui devait être fort étroit, comme un cirque véritable, avec de grandes nappes d'ombre où s'étageaient Mme Pignot, la boulangère, et Fernande, l'épicière, les filles du bourg, les ouvriers maréchaux, des dames, des gamins, des paysans, d'autres gens encore.

La représentation était avancée plus qu'à moitié. On voyait sur la piste une petite chèvre savante qui bien docilement mettait ses pieds sur quatre verres, puis sur deux, puis sur un seul. C'était Ganache qui la commandait, à petits coups de baguette, en regardant vers nous d'un air inquiet, la bouche ouverte, les yeux morts.

Assis sur un tabouret, près de deux autres quinquets, à l'endroit où la piste communiquait avec la roulotte, nous reconnûmes, en fin maillot noir, front bandé, le meneur de jeu, notre ami.

A peine étions-nous assis que bondissait sur la piste un poney tout harnaché à qui le personnage blessé fit faire plusieurs tours et qui s'arrêtait toujours devant l'un de nous lorsqu'il fallait désigner la personne la plus aimable ou la plus brave de la société; mais toujours devant Mme Pignot lorsqu'il s'agissait de découvrir la plus menteuse, la plus avare ou "la plus amoureuse...". Et c'étaient autour d'elle des rires, des cris et des coin ! coin ! comme dans un troupeau d'oies que pourchasse un épagneul !...

A l'entracte, le meneur de jeu vint s'entretenir un instant avec M. Seurel, qui n'eût pas été plus fier d'avoir parlé à Talma ou à Léotard; et nous, nous écoutions avec un intérêt passionné tout ce qu'il disait : de sa blessure refermée; de ce spectacle préparé durant les longues journées d'hiver; de leur départ qui ne serait pas avant la fin du mois, car ils pensaient donner jusque-là des représentations variées et nouvelles.

Le spectacle devait se terminer par une grande pantomime.

Le Grand Meaulnes - Alain Fournier

Le monde du cirque.

... En coulisses, c'était un autre monde, un monde étrange, presque un ballet de fantoches immobiles attendant la seconde où un enchanteur les mettrait en mouvement, comme les poupées précieuses d'une boîte à musique.

Il y avait des éléphants qui barrissaient, des monteurs au repos, des tribus d'acrobates blondes, le rictus fardé d'un Auguste, l'éclatement de fouets ou de cravaches, et toujours cette musique endiablée qui venait chavirer, déborder, le long des toiles de tente ou des cages.

Tour à tour, des lions et des panthères s'évadèrent de piste par un tunnel de grilles et regagnèrent leur cage. Pour les gens du cirque, bientôt, ce serait la fin d'un éblouissement et un nouveau départ, avec l'aube pointant sourdement, une ville inconnue et un chapiteau venant encore une fois au monde sur un sol désertique, dans un branle-bas de toiles et de mâts, des coups de "masses", des cordages que l'on tire, des "pinces" enfoncées, les hurlements des fauves, tout le tintamarre d'un cirque volant en cours de montage. Quand il fait nuit autour d'un chapiteau, tout semble perdu, abandonné. Pourtant, lorsque le cirque "fait" une ville de plusieurs jours, l'escale est fort curieuse. A Perpignan, dans une nuit de cirque, je déambulai sous les tentes de la ménagerie où reposaient les bêtes sauvages ou dressées. Des chevaux s'ébrouaient encore, des zèbres dormaient et les lamas endormis ressemblaient à un bas-relief d'un temple Maya, au pays du serpent à plumes. Les ours polaires ronflaient, tête entre leurs pattes. Un jeune dromadaire s'était blotti contre sa maman, et les lions, les panthères, tous les pensionnaires du jardin roulant des fauves pourraient rêver jusqu'à l'aube nouvelle, sur de chaudes litières de paille fraîche. Même Rosa, l'hippopotame, avait clos ses yeux lourds et reposait en dehors de son aquarium, comme un monstre antédiluvien. La girafe, pliée en deux, avait rejoint sa cage de verre où dormait déjà son cornac.

Les singes avaient terminé leurs bondissements et leurs sérénades jacasseuses. La nuit enveloppait tout, les voitures, les cages, les tentes. Avez-vous déjà aperçu des éléphants endormis ? C'est assez impressionnant. Sous leur tente, à la lueur d'une lampe-tempête, les éléphants, étalés au sol, reposaient comme d'immenses ballons en cours de gonflement. Si l'on approchait des masses grises, on apercevait leurs peaux se soulever au rythme régulier de leur cœur. A leurs côtés, sommeillaient leurs cornacs. Il faut sans cesse que des hommes soient présents auprès des animaux de cirque. Un cheval, un lion, un singe peuvent avoir besoin de soins au cours de la nuit. Et, au cirque, l'homme est à la disposition de l'animal.

Amar, roi du Cirque - Serge

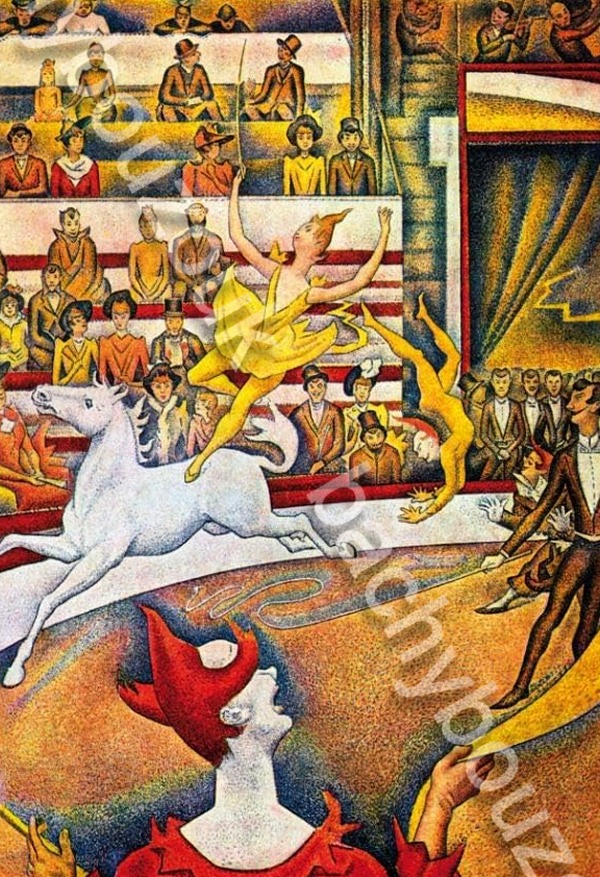

Seurat - Le cirque

L'organisation du cirque.

Le cirque est un mélange de contrastes incompréhensibles. Choisissons un symbole, la Rose des Vents, avec ses quatre branches. Celle d'en haut désigne le monde superbe des animaux; sous la branche opposée, se presse la troupe des artistes, des gymnastes souples, des athlètes, forts comme des ours, des gracieuses écuyères, des dompteurs intrépides. A gauche, nous saluons une administration modèle, prévoyante et précise, l'utilisation totale du moindre centimètre carré et de la dernière demi-minute, la discipline austère des finances, mais en face la quatrième branche s'ouvrent malgré tout les perspectives romantiques de l'aventure, cette joie ensorcelée au chant de sirène, la joie du voyage et des horizons lointains.

La Rose des Vents s'ébranle et devient une roue bruissante, ses quatre branches tournent de plus en plus vite, un cercle scintillant se forme, d'un jaune brillant — le manège. Pour la troupe d'un cirque, du directeur au dernier des palefreniers, le manège est un centre, moral autant que topographique. C'est autour du manège que l'on groupe les écuries, les roulottes d'habitation, celles qui servent de magasins, ou de salles de répétition. Un monde est enclos ici, un monde étrange et grandiose.

A la légère, on traite souvent le forain de bohémien sans patrie. C'est oublier que, pareil à l'escargot, il emporte partout avec lui sa maison. Il abat ses tentes en Amérique du Sud, traverse l'Océan, débarque au Danemark. Au Danemark comme en Amérique, chaque roulotte sera placée au même endroit de cette ville ambulante que forme le cirque. Un artiste ouvre sa porte et devant lui s'étend la ruelle toujours pareille qui mène des écuries au manège, que l'on campe en Italie ou sur les bords du Grand Belt. Celui qui fait partie d'un cirque ne connaît pas de frontières, ni celles des nations, ni celles du langage, mais il ne connaît pas non plus l'air renfermé qu'on respire entre des murs de brique. Au-dessus de lui règne le ciel bleu, ou la splendeur des étoiles.

Un Cirque en Voyage - Paul Eipper

Pour qu'un cirque se déplace...

Lorsque le public ne vient pas au cirque (comme à Paris où les cirques - Medrano, le Cirque d'Hiver - sont sédentaires), le cirque va au public. C'est la tournée de ville en ville. Ces déplacements continuels - surtout quand il s'agit d'un grand cirque - font l'objet d'une organisation méticuleuse exigeant l'emploi de moyens importants. Le texte qu'on va lire permettra d'illustrer ce problème essentiel à la vie d'un cirque : le transport.

Un chapiteau à 4 mâts en carré contenant 4 000 spectateurs groupés en rond autour de l'unique piste exige d'abord : 8 tubes d'acier de dimension respectable qui, accouplés, formeront les mâts; les éléments de bâche à réunir au moment du montage pour former le champignon de toile verte qui s'élèvera dans le crissement des treuils; les mâts intermédiaires de soutien sous le chapiteau et à ses limites; les crémaillères en bois rouge qui, installées concentriquement à la piste, supporteront les bancs; les centaines de chaises pliantes pour les premières et les loges; les éléments de bois qui délimiteront la piste, la tribune de l'orchestre. Voilà avec les kilomètres de câbles électriques, de câbles d'acier et de fils de chanvre, les centaines de pinces métalliques qui s'enfoncent dans le sol au son clair des masses, l'essentiel du matériel à transporter pour la salle. Puis une ménagerie où voisinent les tigres, les lions, les ours motocyclistes, les phoques équilibristes, les 8 éléphants, les ours blancs, les panthères, la girafe, l'hippopotame Rosa, le rhinocéros, les "exotiques", c'est-à-dire zèbres, buffles, zébus, yacks du Tibet, lamas, guanacos, méharis, sans oublier la cavalerie, les poneys, les singes, les grands rapaces tels que condors, vautours, etc., et les longues tentes écuries qui les abritent avec les podiums de bois pour les éléphants; plus tous les accessoires nécessaires au spectacle : cage circulaire démontable et tunnel pour les fauves, tabourets, pyramides pour les animaux, agrès pour les trapézistes, bagages d'artistes et costumes. (...)

Pour traîner son matériel roulant, le cirque Amar utilise soit des tracteurs "International", moteurs Diamond de 120 à 140 CV, soit des tracteurs Renault de 120 CV ou encore des camions cargo "International" 120 CV qui, en plus de leur chargement propre, traîneront deux ou trois remorques. Sur les tracteurs sont attelées d'abord des semi-remorques découvertes pour le matériel lourd tel que mâts, crémaillères, bancs, ou des semi-remorques fermées dites bétaillères pour le transport des éléphants (deux par véhicules), de la cavalerie et des exotiques, ou des semi-remorques spéciales pour l'hippopotame et les rhinocéros. Derrière les semi-remorques seront attelés les véhicules à deux essieux communément appelés roulottes parmi lesquelles on trouvera les voitures-caisses, voitures-bureaux, les caravanes de la direction et des cadres, les voitures-couchettes des monteurs, les cuisines, la voiture à costumes... Et puis on attellera les voitures-cages où dorment, bercés par la route, les fauves et autres animaux gardés derrière les grilles. Il y aura aussi la voiture spéciale de la girafe et la grande voiture-plateau où repose soigneusement pliée la bâche verte du chapiteau. Il y aura enfin les véhicules techniques : camions-citernes à eau, à essence, à gas-oil, générateurs électriques, grue de secours et camion atelier. Voilà tout le cirque et ses moyens de transport.

Cirque et transport - Jacques Lachaud

La journée d'un " banquiste

Afin que l'on se fasse une petite idée de la vie en caravane, je vais vous donner un aperçu de ce que représente la journée d'un banquiste (1) lancé dans cette aventure. A peine le public a-t-il évacué le chapiteau, après la représentations, que les "tchécos" (2) - c'est-à-dire ceux qui forment l'équipe de montage et de démontage et qui à l'époque remplissaient en outre le rôle de plombiers, machinistes, charpentiers, musiciens de l'orchestre - décrochent les tentures, emballent les accessoires de la piste, donnent leur pâture aux chevaux et aux fauves et les renferment ensuite soigneusement dans leurs voitures à roulettes.

Il est à peu près une heure du matin. Les artistes achèvent de se démaquiller, en grignotant ce qui leur tombe sous la main. Puis les rideaux sont tirés et les lumières s'éteignent. Mais, sur la piste éclairée, à l'époque, par de maigres quinquets, les "tchécos" s'affairent au démontage des gradins, du chapiteau, des quatre mâts. Deux heures plus tard, il ne reste plus rien de la vaste toile où se pressaient, tout à l'heure, des milliers de spectateurs. Tout est empilé, entassé dans les vastes remorques. Et le gigantesque et rapide travail s'est effectué presque sans bruit : l'habitude et le respect du sommeil des habitants ! (...)

De 3 heures à 5 heures environ, tout dort. Mais, à 6 heures, c'est le grand branle-bas. Le village ambulant s'éveille. Les chevaux s'ébrouent en piaffant. Les moteurs ronflent.

Après le café, le convoi se rassemble sous la direction du chef des transports. Les tracteurs vont s'atteler aux remorques et aux roulottes. Un coup de sifflet retentit, et les innombrables voitures s'ébranlent à petite allure...

Au matin, on parvient enfin dans la ville-étape. Déjà, derrière la mairie, la ménagerie est montée. Il ne reste plus qu'à déçharger, sur la grande place, les six cents tonnes de matériel. Le miracle quotidien va s'accomplir. Sous les yeux du public, une ville de travail et de plaisir se construit.

Vers 11 heures, les mâts, surmontés de banderoles, se dressent dans le ciel. La piste se dessine. La toile couvrant le chapiteau se détend et monte au rythme lent des palans.

A midi, un coup de sifflet annonce la pause. Tout est terminé apparemment. En fait, le cirque n'est qu'un immense vaisseau vide.

Au début de l'après-midi, les artistes flânent aux abords des roulottes. Les gosses jouent, les femmes font la lessive. Les écuyères se détendent. La piste garnie de sciure est prête.

Vers 3 heures, c'est la répétition générale ! Branle-bas de combat ! Tout le monde sur le pont ! Il faut mettre au point les numéros. Les acrobates décrivent, sous les cintres, des arabesques; les écuyères bondissent auprès des débutants attachés à la longe, qui évite les chutes dangereuses. Les acrobates se disloquent dans un coin; dans un autre, ceux du main-à-main s'échauffent. A 4 h 30, tout est prêt. Le chef de la ménagerie court le pays à la recherche de victuailles variées : du foin, de l'avoine, de la paille, de la viande surtout, pour les fauves. Et pas de viande grasse ! A 7 heures, les « tchécos», sales et débraillés tout à l'heure, se sont transformés en gentlemen impeccables. Alignés à l'entrée, dans leur costume rouge à boutons d'or, ils accueillent le public, tandis que dans les roulottes on se farde et s'habille pour la représentation.

D'après Nous, les Fratellini - Albert fratellini

______________

(1) Bateleur.

(2) Traditionnellement, les Tchécoslovaques étalent les spécialistes du montage et du démontage des chapiteaux de cirque.

Bernard Buffet - Clown

Un accident

Là-bas, la musique vient de s'arrêter brusquement. Il faut que quelque chose se soit produit. Vite, courons au chapiteau. Certainement un malheur a interrompu le numéro de voltige à cheval. Le public est inquiet, les écuyers se pressent dans le manège, un lourd cheval blanc se tient immobile. Quelqu'un est étendu sur la piste, Elfi, notre plus jeune cavalière. Mais déjà les écuyers reculent, la frêle jeune fille s'est relevée. Très pâle, elle sourit cependant, salue de tous les côtés pour s'excuser et adresse un signe à l'orchestre. La musique reprend, le cheval blanc sort de son immobilité terrifiée et se met à trotter lentement. Elfi fait de petits pas timides, on voit qu'elle souffre à chaque mouvement, mais elle réussit à sauter en selle et à s'y tenir assez correctement. Le public, soulagé, applaudit avec approbation.

Il est temps que le cheval blanc disparaisse dans les coulisses; la jeune fille évanouie tombe raide entre les bras du régisseur à l'instant même où le rideau se referme. Ce sont là façons d'artistes; ce qui se passe au montoir (1) demeure une affaire privée, l'important, c'est que rien ne trouble le cours d'une représentation. Déjà les clowns d'entracte se sont précipités sur la piste, ils échangent des gifles et font rire les spectateurs. Dans la roulotte de maître Könyöt, un médecin examine la petite Elfi; la rotule est luxée; ecchymose, quinze jours de repos au lit et de la morphine contre la douleur.

Comment l'accident s'est-il produit ? Dans notre numéro d'écuyères, trois jeunes filles l'une après l'autre s'élancent d'un petit tremplin sur le dos d'un cheval au galop et s'y tiennent debout. Il faut que le sol du manège ait présenté des inégalités. Elfi avait pris un mauvais départ en sautant. Après trois essais ratés, elle réussit au quatrième et put se tenir sur le cheval en cherchant son équilibre. Tout alla bien pendant quelques tours de pistes; déjà l'écuyère suivante prenait son élan à son tour lorsque Elfi s'abattit par-dessus la tête du cheval, entre le manège et le rebord des loges. Elle frappa du genou sur la banquette et demeura comme morte entre les sabots du cheval blanc. "Elle a encore eu de Ja chance, dit un écuyer, cinq centimètres plus à gauche, et son crâne aurait heurté le rebord de fer."

Un Cirque en Voyage - Paul Eipper

______________

(1) Entrée sur la piste, sous l'orchestre.

______________________________________________

| ACCUEIL | LE CIRQUE | LE CIRQUE |

bachybouzouk.free.fr