| ACCUEIL | LE CINEMA | TERMINOLOGIE DU CINEMA (1943) |

Tout métier, tout art a sa langue technique qui lui est propre et connue seulement des artisans qui le pratiquent. Le cinéma s’est, lui aussi, façonné une langue particulière, avec ses mots bien à lui, mais les journaux de cinéma les ont répandus à profusion dans le public avide de savoir ce qui se passait derrière l’écran. Les inventions nouvelles, qui n’ont évidemment pas de nom pour les désigner au début, s’en forment un, en général, en allant chercher des mots ou des racines grecques.

Ainsi fut créé cinématographe, de deux mots grecs : "mouvement" et "inscrire". Ce mot paraissant trop long fut réduit à la forme : cinéma, ce qui, déjà, retirait un de ses éléments à ce mot composé et, par suite, sa signification étymologique. Après la guerre, alors que le muet connaissait une vogue incroyable, le nom fut réduit à ciné, qui semblait mieux correspondre, par sa brièveté, au dynamisme de cet art neuf. Et sur "ciné" furent dérivés un certain nombre de mots, comme cinéaste, car, dit à son propos Ferdinand Brunot, le grand spécialiste de la langue française, "on dérive sur des culs-de-jatte". Ce serait Germaine Dulac, croit-on, qui serait responsable de "cinéaste". On eut même cinéiste, qui n’eut guère de succès. Georges Duhamel proposait cinémiste, qui aurait été plus régulier. Sur le même mot tronqué de "ciné", on a fait cinégraphie pour "ciné [mato] graphie" et cinégraphique (par exemple : un poème cinégraphique, expression courante après l’autre guerre). Quant à cinémathèque, il est calqué sur bibliothèque et ne veut pas dire grand’chose ("où l’on conserve le mouvement" ?) ; l’on comprendrait mieux "filmthèque".

Photogénie, création de Louis Delluc, eut un grand succès. Décomposé en ses éléments, le mot ne voulait strictement rien dire : "lumière" et "engendrer". Mais Delluc lui donna un sens bien déterminé : qui rend bien à l’écran, dont la nature, l’expression ou le rythme est bien traduit par le cinéma. Le mot ne s’appliquait d’ailleurs pas qu’à la figure humaine, mais à tout ce qui, transposé à l’écran, prenait une expression intense. Le public le comprit bientôt autrement et "je suis photogénique" voulut dire dans la bouche d’une midinette : "Mon visage est beau sur une photographie" ; alors que Delluc s’élevait avec force contre ceux qui voulaient substituer la photographie au cinéma — celui-ci étant avant tout mouvement.

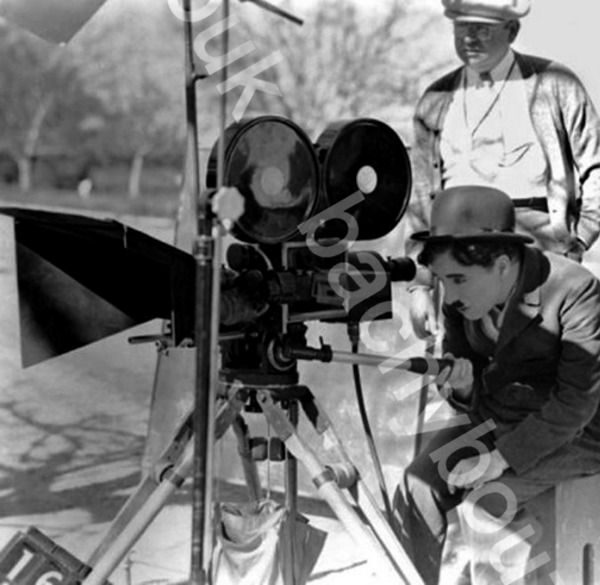

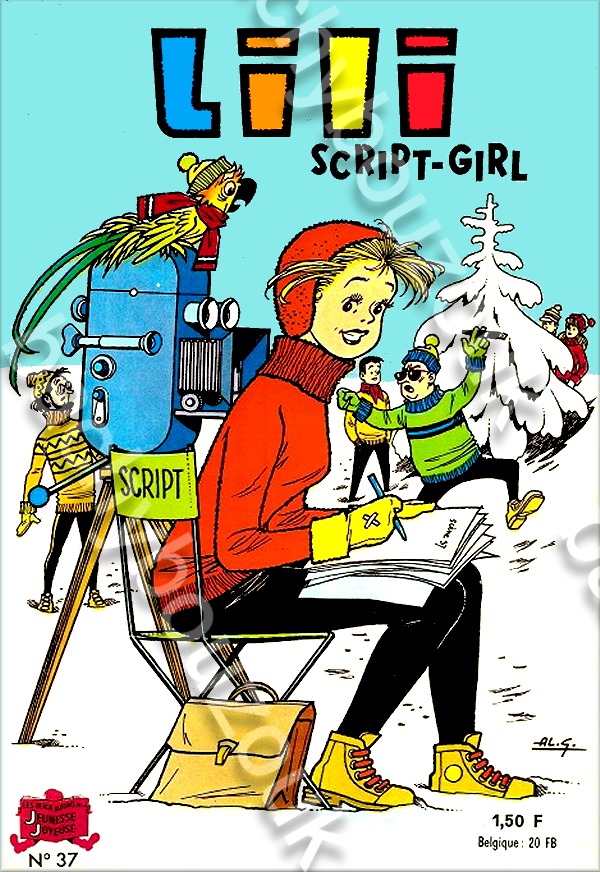

Le cinéma, invention française, a connu, comme il arrive souvent, son développement industriel surtout à l’étranger, qui a importé chez nous, avec ses films et ses vedettes, le vocabulaire d’Hollywood. Film est un mot anglais désignant une mince couche d’un produit et signifiant, à peu près, "pellicule". Et ainsi, étant donné l’importance qu’avaient prise les Etats-Unis dans l’industrie du cinéma, on eut beaucoup de mots américains introduits en France où, d’ailleurs, le snobisme du public les accueillit d’enthousiasme. On eut star, qui parut mieux adapté qu’ "étoile" aux vedettes de l’écran; gag (et gagman); dubbling, disparu depuis devant doublage, et script-girl, que Sacha Guitry s’obstine à prononcer pour faire un calembour, "la scrupuleuse". Caméra, mot anglais venu de l’espagnol, désignait une chambre noire (en photographie et cinéma). En passant chez nous, le mot a restreint son sens, s’appliquant uniquement à l’appareil de prise de vues cinématographiques (il semble d’ailleurs qu'actuellement on ait tendance chez nous à l’appliquer à l’appareil photo). Sur ce mot, on ne pouvait faire un dérivé à forme française, et camériste, qui existait déjà, ne pouvait prendre le sens de cameraman...

Scénario est un mot italien dont on a gardé le pluriel : scenarii, ou fait le pluriel français : scénarios; l’un et l’autre sont également employés. A partir de ce mot, on a fait le dérivé scénariste. Par ailleurs, on forma des néologismes, qui ne furent pas toujours très heureux : visionner, superviser. On a dit un moment écraniste pour réalisateur de films. — Canudo, Henri Poulaille l’ont employé couramment —, mais le mot est tombé en désuétude. André Thérive, qui proposait pour son compte "cinégraphe", rapporte dans ses Querelles de langage (1933) : "Une récente promotion du Ministère de l’Instruction publique honorait M. B. L..., qualifié de réalisateur de films. Mais, depuis lors, M. Y... a été décoré au même titre comme cinéaste. Voilà donc l'Officiel et la langue administrative en état d’hésitation." Programmes, programmation, fréquents dans le langage des distributeurs et des directeurs de salle, semblent être des barbarismes que ni la critique, ni le public n’ont intérêt à employer.

A côté de cela, on reprit d’anciens mots ou d’anciennes expressions auxquels on donna une signification nouvelle. On dit metteur en scène (or, il n’y a pas de scène au cinéma et les métiers de metteurs en scène au théâtre ou au cinéma ont peu de rapport); l’habitude fut prise d’employer cette expression impropre et l’on aurait le plus grand mal à s’en débarrasser aujourd’hui, alors qu’on aurait pu, dès le début, créer, pour un métier nouveau, un vocable neuf.

Vers 1925, on désait qu’un film était tourné dans une salle pour dire projeté (le mot est réservé aujourd’hui à l’opération de la prise de vues). Je relève ainsi dans une revue de cette époque la phrase suivante : "On a annoncé que Paris qui dort était le seul film français qui eût été tourné à Hollywood devant les artistes américains et qu’il a eu chez eux les plus grands éloges." Le mot signifie évidemment: projeté, car, sinon, l’on pourrait faire le contre-sens et croire que le film avait été composé en Amérique. Or, il fut bien, en réalité, fait en France. L’emploi de ce mot dans cette acception a disparu.

Le mot navet, employé pour désigner les mauvais films, existait bien avant le cinéma : il faisait partie de l’argot des ateliers de peinture et de sculpture (comme on disait, en d’autres métiers, un "loup" pour désigner une œuvre manquée). Quand une invention prend rapidement une grande extension et devient, comme c’est le cas pour la T.S.F. ou le cinéma, une industrie, on a l’impression que le public et même les techniciens sont bousculés et adoptent à la hâte des vocables nouveaux. Le fait se produit si vite que l’on accepte des mots extraordinaires, sans même y songer (on a un exemple analogue dans automobile, véritable monstre, composé d’une partie grecque et d’une partie latine). D’une fa çon générale, les produits étrangers s’introduisent chez nous avec leurs noms étrangers (telle est l’origine de cacao et de thé, mots exotiques adoptés avec les produits qu'ils désignaient). Pour le cinéma, on a ainsi reçu des mots étrangers sans toujours réfléchir qu’un mot français aurait pu convenir; souvent d’ailleurs il s’y mêle une question de mode. Par la suite, il y a régression, on francise les noms ou l’on prend les noms français qu’on aurait d’abord refusés. Producer a reculé devant producteur. Mais cette régression est lente. On bien, si l’on a inconsidérément usé d’une expression déjà existante, mais qui convenait mal, fixée par l’usage, il y a peu de chances qu’elle disparaisse. Car ce ne sont pas les grammairiens qui font la langue, mais les "usagers". Ceux-là constatent, ceux-ci imposent l’emploi de mots souvent mal étudiés. Et le public accepte de confiance une langue technique qu’il apprend indirectement par les reportages et les échos des journalistes.

publié en 1943

| ACCUEIL | LE CINEMA | TERMINOLOGIE DU CINEMA (1943) |

bachybouzouk.free.fr