| ACCUEIL | LE CINEMA | LE CINEORAMA |

Article relatif à l'Expo de Paris en 1900

L'automne 1897 avançait et le temps était à la pluie. En face du théâtre Robert Houdin, où Georges Méliès continuait à ensorceler Paris, le Café Cardinal était désert. Sur le Boulevard des Italiens, les gens pressaient le pas et devant le Passage de l’Opéra, les cochers de fiacres, enveloppés dans leurs capes, sûrs de leur tournée, humaient l’air d’un air satisfait. Le métro n’était toujours pas achevé...

Il n'y avait que deux hommes au Cardinal, dans le coin le moins sombre, assis devant l’unique guéridon occupé. Berthier, qui avait encore quelques minutes avant de retourner à l'Intran, parlait tout en regardant le flot pressé qui dévalait le trottoir. L’autre écoutait à peine. Il avait devant lui un prospectus de théâtre, au dos duquel il griffonnait des figures. Cela ressemblait à un problème de physique.

— Il en faudrait douze, murmura Grimoin-Sanson, et Berthier sursauta.

— De Quoi ? fit-il. Mais qu’est-ce que vous fabriquez ? La pluie s'était mise a tomber. Le café commença à se remplir. Grimoin-Sanson se leva, plia soigneusement son prospectus et dit a Berthier qui attendait une réponse :

— Rien, une idée. Une machine de cinématographie panoramique, oui, quelque chose qui donnerait vraiment l’illusion parfaite de la vie. Qu’en pensez-vous ?

— Heu ! grommela Berthier, je ne vois pas très bien... Ne courez pas, je pars avec vous.

Le 25 novembre suivant, un homme sortait d’un pas décidé du Bureau des Brevets et Inventions. Dès qu’il eut fermé la porte, les employés se mirent à chuchoter :

— C’est Grimoin-Sanson, hein ? Qu’est-ce qu’il a encore inventé ?

— Un cinématographe, au moins ? Il y en a bien une centaine qui sont venus pour ça, depuis le truc des Lumière.

— Oui, mais ça m’a l’air un peu particulier, cette fois-ci, son appareil. Il paraît que c’est pour faire des projections circulaires. On oubliera complètement qu’on est dans une salle. Enfin...

— Et ça s’appelle ?

— Le cinéo... attends... le cinécosmorama.

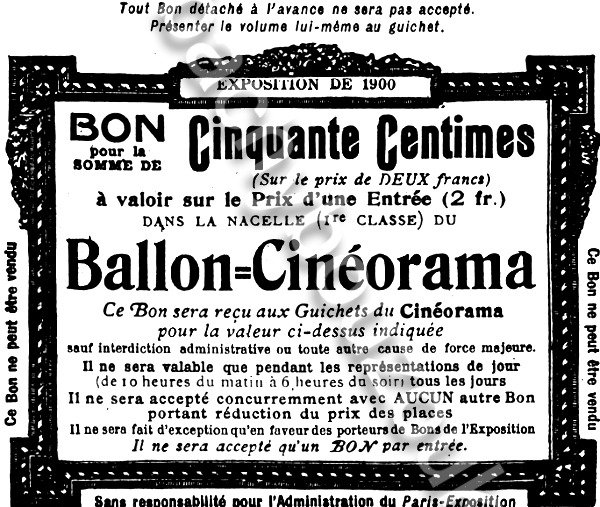

Pendant ce temps, Raoul Grimoin-Sanson commençait sans perdre une minute ses démarches. Il fallait tout d’abord, beaucoup d’argent. On commençait à parler partout de la grande Exposition qui se préparait pour 1900. Il s’agissait d’être prêt à cette date et — comment en douter ? — ce serait le triomphe, le clou de l'Exposition. Grimoin-Sanson avait fait des calculs précis. Rien que pour l’emplacement et le bâtiment original qu’il imaginait, 230.000 francs étaient nécessaires. A cela s'ajoutaient les frais de construction de l’appareil et la dépense entraînée par les prises de vues qui devaient l’amener jusqu’en Afrique du Nord. En quelques jours, quatre cent mille francs étaient trouvés et la "Société Française du Cinéorama", qui eut son siège 37, rue Joubert, disposa bientôt d’un capital de 500.000 francs. Le cinécosmorama, qu’on appelait déjà d’un nom plus facile : le cinéorama, prenait son élan.

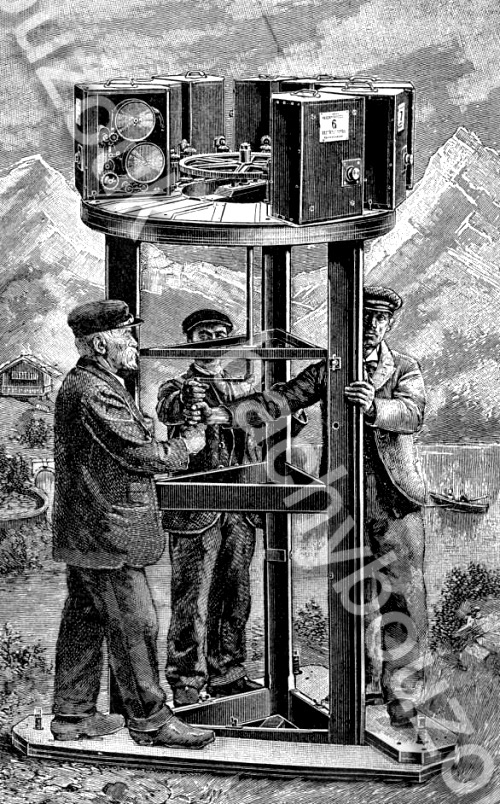

Il y avait 20 appareils à construire, dix pour la prise de vues, dix pour la projection. Non loin de l’église Saint-Pierre de Montrouge, au 23 de l’avenue de Châtillon, une petite usine se mit à fonctionner avec entrain. Les appareils enregistreurs furent prêts en quatre mois. Ils étaient montés sur un plateau circulaire, chacun embrassant un angle de 36 degrés, à une hauteur de 2 m. 50 du vol. Au milieu de l’échafaudage triangulaire qui supportait le plateau, une manivelle, manœuvrée habituellement par trois hommes, actionnait une roue dentée fixée horizontalement au centre du plateau. Cette roue dentée faisait marcher les dix appareils d’une façon parfaitement synchronisée, grâce à un pignon monté au dos de chaque appareil. Il y avait soixante mètres de pellicule par appareil et à chaque tour de manivelle, l’horizon tout entier avec les oiseaux légers et les fleurs ondulant sous la brise et les hommes pressés et les bêtes rapides, la vie entrait dans dix caméras.

Il n’y avait pas bien longtemps, pourtant, que le cinéma était né. Et à l’époque où tout le monde, sauf Méliès, s’en tenait aux parties de cartes et aux arroseurs arrosés et aux sergents de ville, le cinéma panoramique, qui n’a pas cessé, en 1937. de tenter Abel Gance et d’autres, était un rude pas en avant et une entreprise bien hardie. Grimoin-Sanson s’y lança sans hésiter.

L'appareil de prises de vues du Cinéorama était assez encombrant

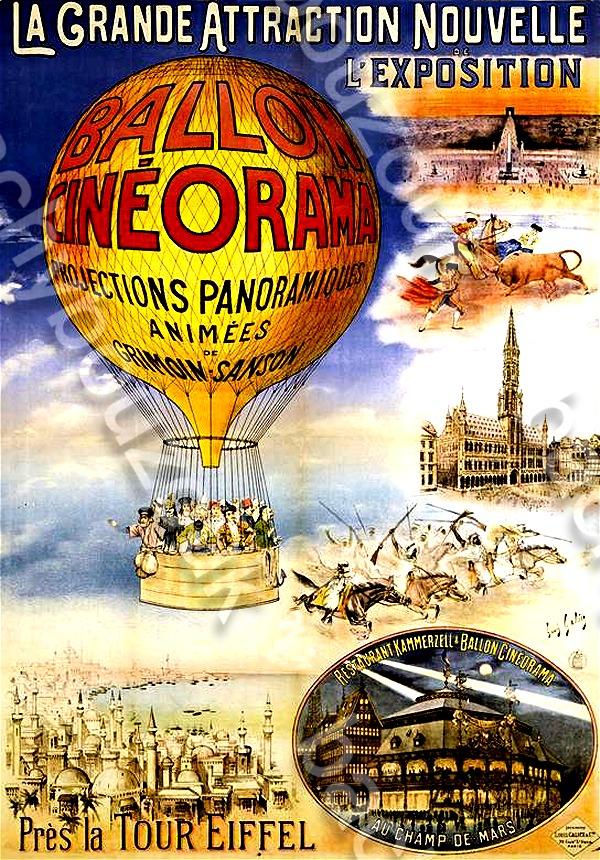

L’ascension du ballon Cinéorama dans les jardins des Tuileries, Le Cinéma à “l’Expo”

Voici, en coupe, cette merveilleuse installation î néoram3 ae vues.ducombraut prisesce assez KaRRanquantras

Ce jour-là, les vieux hôtels si vénérables de la Grand’-Place de Bruxelles contemplèrent un spectacle peu banal. C’était un dimanche matin et tout ce que la cavitale de la Belgique comptait de flâneurs, de badauds, de nurses, de vieux messieurs oisifs et de gosses curieux convergeait vers la Place. Des forces importantes de police s’efforçaient à la sueur de leur front de dégager un petit espace, afin que les dix appareils de Grimoin-Sanson. qui avaient provoqué cette révolution, puissent enregistrer autre chose que des foules humaines en train de se marcher sur les pieds. Les prises de vues avaient commencé. Peu de jours après, ce fut au tour des promeneurs des Ramblas de Barcelone de courir. Pour cinq louis d’or, Grimoin-Sanson avait obtenu cinquante places sur les gradins d’une arène et il se mit à tourner une corrida. Les prises de vues à Barcelone se terminèrent ainsi : Grimoin-Sanson et ses aides purent tout juste sauver les appareils et la précieuse pellicule, car le bruit formidable des appareils avait détourné le taureau de ses devoirs et les spectateurs en furent tellement indignés qu’ils mirent le feu aux travées et menacèrent d’écharper le cinéorama avec son inventeur.

A Londres, cela alla mieux. Muni d’une lettre du prince de Galles à l’amiral Clark, Grimoin-Sanson se rendit à Southampton et tourna l’embarquement à bord du Maplemore de troupes de cavalerie à destination du Transvaal. Puis ce fut le Carnaval de Nice et, immédiatement après, le premier film enregistré en Afrique.

Après des vues de pêcheurs à Bizerte, le cinéorama eut la primeur, grâce au concours de l'armée, d’une reconstitution d’un combat de spahis. A Sousse, c'est le désert lui-même qui s’inscrivit sur la pellicule, puis Raoul Grimoin-Sanson réussit des vues d’une fantasia arabe, qui devaient faire sensation. Il ne restait plus qu’à tourner l’ascension en ballon. Car toute l’idée du spectacle qu’avait imaginé l’inventeur du cinéorama tournait autour d’un ballon.

Son idée, Raoul Grimoin-Sanson l’avait eue avant même de commencer ses croquis. Il voulait faire assister le public à un tour du monde dans les conditions les plus réalistes possibles. Pour cela, il suffisait, par la disposition de la salle, de donner aux spectateurs l’illusion qu’ils se trouvaient dans la nacelle d’un ballon. La nacelle, bien entendu, resterait immobile et ce serait la terre, ou plus exactement les vues de la terre, qui s’éloignerait.

Mais pour obtenir l’illusion, il fallait passer par la réalité. Un ballon véritable fut équipé. Il partit des Tuileries par une belle après-midi d'avril, et il y avait dans le jardin des milliers de personnes dont les yeux allaient de l’étrange appareil installé entre les cordages à l’immense calicot fixé sur l’enveloppe et qui portait en lettres noires le mot "Cinéorama". La descente fut une autre histoire. A six cents mètres au-dessus d'Arpajon, le ballon perdit brusquement de l’altitude et, les paysans ayant eu peur de s'accrocher au guiderope, vint s’échouer brutalement après avoir traîné quelque peu sur les champs. Personne, naturellement, n’avait songé à tourner la manivelle. On s’en consola aisément : il suffisait de passer à l’envers les belles vues obtenues à l’ascension pour avoir la descente.

L’inconvénient de cet atterrissage brusqué fut, à vrai dire, d’un autre ordre. Les paysans d’Arpajon avaient compris très rapidement tout l’intérêt du cinéma panoramique et pendant plusieurs jours la Société du Cinéorama reçut de nombreuses visites : on venait réclamer une indemnité pour la détérioration des champs.

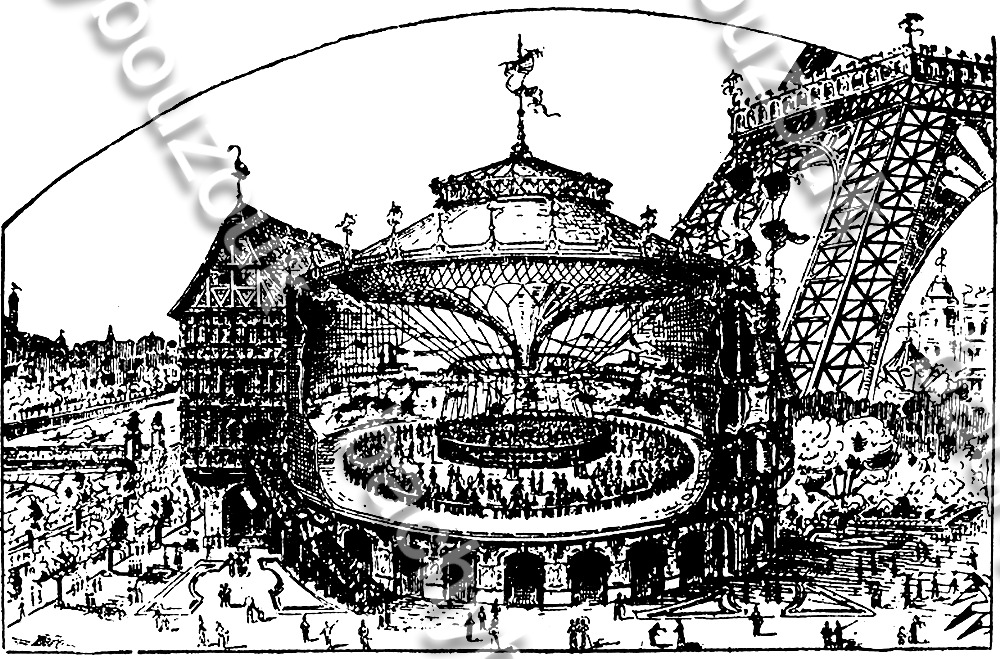

L’Exposition, qui s’était ouverte avec quelque retard, naturellement, ne manquait pas d’attractions. Il y avait là la "Lune à un mètre" du sénateur Deloncle, qui allait obtenir le premier prix. Et puis il y avait le second prix, au pied de la Tour Eiffel : le cinéorama de Raoul Grimoin-Sanson. C’était un triomphe. On parlait, certes, du Métro qui venait d'être inauguré et qui permettait, pour 3 sous, et en 24 minutes, d’aller de l’avenue de Vincennes à la Porte Maillot. Mais dès qu’on s'approchait du Champ-de-Mars, on n’avait plus d’yeux que pour le cirque bizarre. auquel était accolé le restaurant alsacien de Kaemerzell. On se bousculait en bas de l’escalier raide qui conduisait à l’intérieur et bientôt un homme en uniforme venait annoncer qu’il n’y avait plus de place dans la nacelle pour le premier voyage. Ils étaient deux cents qui avaient payé un franc à la caisse et qui maintenant attendaient avec curiosité les événements. Quelqu’un commenta :

— En somme, c’est le mur tout entier qui sert d’écran...

— Dix écrans, en réalité, Monsieur, précisa un photographe en homme du métier, dix écrans accolés l’un à l’autre et dont la jointure est imperceptible à la projection. D’autres techniciens s’en mêlèrent. Il suffisait d’ailleurs, pour être technicien, de savoir tenir une caméra, de vendre de la pellicule ou de fabriquer des jumelles de théâtre. Celui qui parlait dans un des groupes les plus animés s’était fait un nom dans l’automobile. Lui seul était capable de fournir pour 4.000 francs une voiturette avec un moteur de 3 chevaux à circulation d’eau dans un délai de deux mois seulement. C’était un homme moderne.

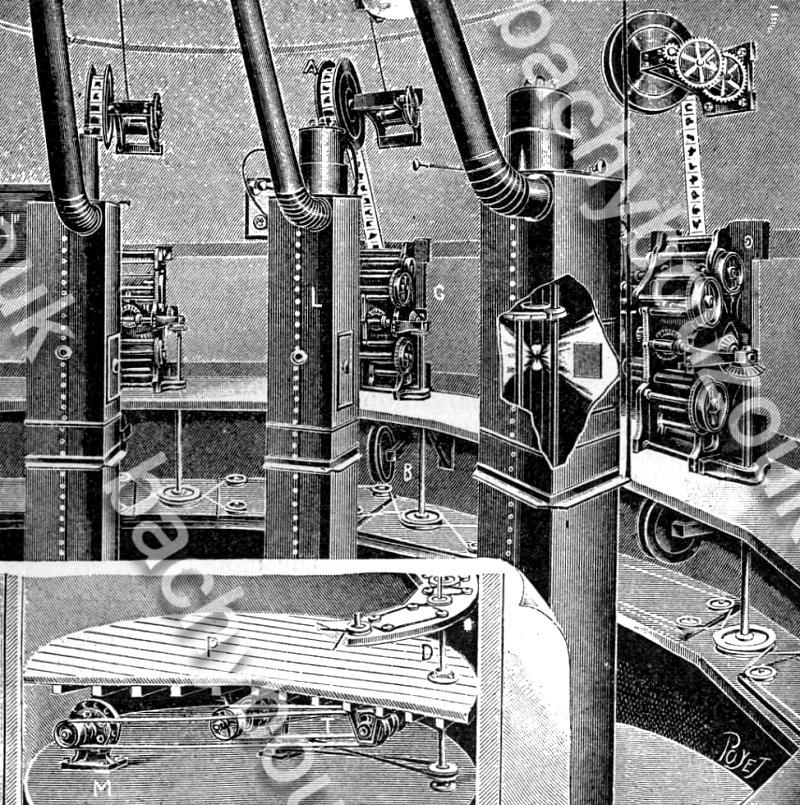

— Chaque écran, expliquait-il avec compétence, a 9 m. 20 de haut et 9 m. 30 de large. Cela fait quelque chose comme 850 mètres carrés de surface de projection. Les appareils sont ici, sous nos pieds...

— Attention, Messieurs-Dames, l’ascension va commencer. Tenez-vous bien... Des mains inquiètes s'agrippèrent aux cordages et, l’air satisfait, le capitaine se pencha au-dessus du bastingage :

— Lâchez tout !

L’horizon circulaire venait de s'animer : le jardin des Tuileries. Une foule immense entourait le ballon, se montrait du doigt les passagers. On avait envie de leur crier quelque chose. Mais voilà que les têtes dans la foule se levaient, se renversaient. Les hommes devinrent plus petits, la vue de Paris s’élargit. Le ballon montait, puisque Paris s’éloignait. Dans la nacelle, une dame, prise de vertige, poussa un cri. Les hommes qui avaient le pied marin se montraient les monuments de Paris qu’on distinguait nettement dans le lointain. Puis la vue s’estompa. La Tour Eiffel elle-même disparut et l’on oublia que la nacelle était toujours à ses pieds et qu’à quelques pas les gens se restauraient chez Kaemerzell. Deux cents personnes dans une nacelle vivaient leur première ascension.

— Messieurs, cria le capitaine, et surtout. Mesdames, préparez-vous. Nous allons arriver à Bruxelles, notre première étape. Raoul Grimoin-Sanson avait prévu la chaleur. Chaque appareil de projection comportait une lampe de 30 ampères. et il ne pouvait en être autrement. Mais d’après les plans de l’inventeur, la cabine de projection devait être contenue dans une cuve en cuivre à double paroi et des calculs précis avaient montré qu’on pourrait maintenir une température très supportable grâce à la vaporisation d’ammoniaque entre les deux parois.

Le malheur voulut que le prix des métaux renchérit. La maison Cambescure chargée des travaux augmenta ses prix de seize cents francs. Grimoin-Sanson était en Afrique. Sur le conseil d’un excellent architecte qui ne comprenait rien au cinéma, les administrateurs de la société décidèrent, sans consulter l'inventeur, de construire une cuve en ciment armé. La réfrigération se ferait par ventilateurs à air. Elle se fit si bien, cette réfrigération, que le jour de la première représentation, la température de la cabine était de 46 degrés.

Et ce fut le commencement de la fin. A la quatrième représentation, un ouvrier s'évanouit sous la chaleur et eut deux doigts coupés. Les films menacent à tout instant de prendre feu, transformant la nacelle en fournaise. Le septième jour, le cinéorama avait vécu : par ordre de la Préfecture de Police, les projections étaient interdites.

Plusieurs milliers de personnes avaient eu le temps de faire le tour du monde en ballon. Mais le cinéorama allait regagner le cimetière des inventions. En 1901, les appareils sont vendus aux enchères. En 1910. les films qui étaient conservés à l’île de la Jatte furent inondés. Dix ans après la grande Exposition qui avait vu son triomphe, le cinéorama rendit son dernier souffle, sur la balance d’un brocanteur, au prix du celluloïd.

Une partie de la salle de projection

Voici, en coupe, cette merveilleuse installation

Intérieur de la salle du Cinéorama au Champ de Mars à Paris

| ACCUEIL | LE CINEMA | LE CINEORAMA |

bachybouzouk.free.fr