| ACCUEIL | LE CINEMA | BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS |

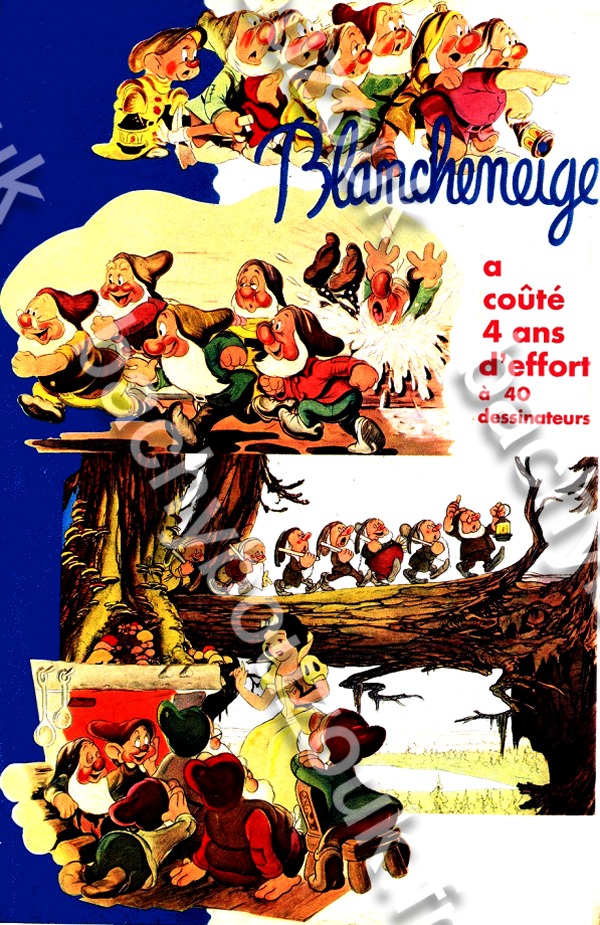

Walt Disney donna sa propre version du conte des frères Grimm dans ce premier dessin animé en couleurs sous forme de long métrage sorti en décembre 1937. Le titre choisi pour ce film fut Blanche-Neige et les Sept Nains (Snow White and the Seven Dwarfs), montrant bien le rôle important des petits personnages dans ce chef d'œuvre de l'animation.

Walt Disney médite devant ses sept nains réalisés en terre cuite - une dessinatrice reprortant sur une plaque transparente de celluloïd le dessin qui va être colorié.

____________________________________________________

Leurs débuts furent modestes, ils venaient timidement, pendant un entr'acte, vanter un excellent produit en amusant le public. Le succès qu'ils obtinrent leur valut ensuite de jouer de véritables sketches et bientôt nous connûmes des vedettes qui firent recette.

- Avez-vous deviné de quoi nous parlions ?

- !

- Mais des petits bonshommes des dessins animés, voyons. Ce sont de grands personnages maintenant. Ne nous annonce-t-on pas pour ce soir Blanche-Neige ? qui ne mesure pas moins de 2.400 mètres et dure 1 heure et demie. Film en couleurs et sonore, sa fabrication a duré trois ans ; 600 dessinateurs ont travaillé aux 350.000 figures qui le composent, et en comptant les croquis préliminaires, plus de 1.500.000 dessins furent exécutés. Deux choses ont, paraît-il, rendu à demi fous les artistes du studio Walt Disney : le nez de " Grincheux" et le son d'un orgue construit par les nains. L'orgue véritable sonnait faux, alors plus de 80 musiciens et de "bruiteurs" eurent pour mission de découvrir les vibrations qu'eût données un orgue bricolé par un amateur. Tous les antiquaires furent fouillés en vain. Après mille tâtonnements le bruit parfait fut obtenu à l'aide de bouteilles partiellement remplies d'eau, de clarinettes sans bec, d'anches de bassons montées sur trombones et d'un ocarina. La scène fut snfin tournée.

Après avoir appris encore que le mètre de dessin animé coûte 60.000 francs, j'eus la curiosité de voir naître un de ces films. Hélas ! quoique d'invention française, la fabrication en est presque exclusivement américaine et nous ne pouvons que déplorer qu'il n'y ait chez nous aucune aide, aucun appui, aucune commande même pour ceux qui ont essayé de la faire revivre en France.

Ce n'est pas que nos moyens d'exécution soient inférieurs à ceux de nos amis yankees, mais quel mécène assez fou trouverions-nous pour ouvrir un crédit de 60.000 francs par mètre de dessin ? Comme la France est la patrie de l'artisan, je découvris sans peine un adepte en mal de prosélytisme, ravi de m'initier aux secrets de son art :

- Vous voulez savoir comment sont faits les dessins animés, me dit-il, et comment vous pourrez en faire vous-même ? Rien de plus facile. Deux choses seulement sont absolument nécessaires : beaucoup d'argent et beaucoup de patience ! Ecrivez une petite histoire, faites la très simple, excessivement simple, vous ne la ferez jamais assez simple. La grosse affaire, c'est le découpage. Armez-vous de patience, car il s'agit de décomposer votre scénario en tout petits morceaux. Supposons que dans l'histoire vous ayez un petit garçon qui traverse, en courant, une forêt. Eh bien, chaque fois que le petit bonhomme avancera la jambe, rien que la jambe, vous aurez environ 8 dessins différents à faire.

Je frémis alors en songeant au travail monstrueux que pouvait représenter le simple geste de Popeye avalant sa boîte d'épinards, mais dans le feu de sa passion mon interlocuteur ne soupçonna même pas mon découragement.

- Dessinez d'abord le fond, sur un bristol d'un format 18/24, à la gouache, avec des demi-teintes allant du noir au blanc, ce sera la forêt. Il faut surtout obtenir un effet de relief ; passons ensuite au personnage ; lui sera tracé sur des feuilles de cellulo transparentes, du même format que le fond, également à la gouache mais sans relief. Vous ferez le premier dessin tout au bord du cellulo. le second un petit peu plus au centre et ainsi de suite, de sorte qu'en regardant toutes vos feuilles par transparence, votre petit bonhomme aura traversé toute la feuille...

Je ne vous raconterai jamais la fin. Je partis rempli d'horreur et d'admiration.

texte publié en 1938 à l'occasion de la sortie, en France, du dessin animé Blanche-Neige et les Sept Nains.

____________________________________________________

pages extraites du journal Cinémonde

____________________________________________________

un article publié en 1938 :

Jean Effel, qui est un poète adorable, a écrit un jour cette phrase adorable : "De même que tout le monde aime les fraises, de même que tout le monde aime les roses, tout le monde aime les dessins animés." Et tout le monde aimera Blancheneige, Dieu merci !

Walt Disney a longtemps puisé sa poétique inspiration dans la réalité de tous les jours, la transposant magiquement et burlesquement. La petite auto, le poste de T. S.F., la locomotive, la machine à écrire, le distributeur automatique, le portillon du métro s’animaient d’une vie propre, et participaient à des aventures à la fois prodigieusement fantaisistes et prodigieusement réelles. Autrefois, la marraine de Cendrillon faisait un carrosse avec une citrouille. D’un simple coup de baguette, et sans chercher plus loin. Mais lorsque Mickey transforme une boîte de conserve en petit roadster, c’est en ajustant avec une logique apparente un entonnoir, un ressort de pendule et des baleines de parapluie. Mickey n’est pas une fée, ce qui est trop simple. C’est un débrouillard, ce qui est plus difficile et plus amusant.

Par la suite, Walt Disney a cherché ses sujets dans les contes de Mère L'Oye, dans les fables de La Fontaine et dans les berceuses de nursery. Et tout doucement, il en est venu au conte de fée classique, et c’est un des plus connus qu’il a choisi pour scénario de son premier grand film en couleurs.

On peut déplorer que Walt Disney, créateur si neuf, si résolument moderne, si personnel, ait renoncé à faire une œuvre entièrement originale. Il faut bien reconnaître que dans Blancheneige, il s’éloigne résolument de son genre initial. Il renonce au burlesque, au profit du poétique.

Ses dessins de jadis, en trois coups de crayon, étaient à peine des croquis, saisis sur le vif, et pas du tout "dessinés". Chaque image, isolée, immobile, n’avait aucune existence, aucune signification. Mais les cartons de Blancheneige pourraient servir d’illustrations à un livre d’une édition de luxe. Différence profonde. Un artiste de mes amis précisait l’autre jour cette différence : "Walt Disney faisait du film dessiné. Il fait maintenant du dessin animé."

En ce sens, Blancheneige et les sept nains est pour le public une révélation moins importante, moins inattendue, moins sensationnelle que ne le fut, il y a huit ans, le premier Mickey Mouse en couleurs. C’est une gâterie. Pas une surprise.

Mais on est gâté.

D’habitude, les dessins animés de court métrage nous laissaient toujours sur notre appétit. Si longtemps qu’il flânât en chemin, le lièvre se faisait toujours trop vite distancer par la tortue. Dans Blancheneige, les images s'enchaînent nombreuses, en sketches tantôt dramatiques jusqu’à l’horrible, tantôt joyeux jusqu’au comique. On sait qu’il s’agit d’une méchante reine très coquette qui consultait chaque jour son miroir magique, et lui demandait « "qui était la plus belle". Le miroir toujours répondait : "Toi." Mais un jour, la reine s’aperçut que sa beauté était éclipsée par celle de sa fille Blancheneige. Pour se débarrasser de cette rivale, elle ordonna d’emmener Blancheneige dans la forêt et de la tuer. Celui quelle chargea de cette affreuse mission n’eut pas le courage de l’accomplir et se contenta d’abandonner Blancheneige dans la forêt. Terrifiée d’abord, puis rassurée par les bêtes des bois qui l’adoptent, Blancheneige découvre la maison des Sept Nains, fait leur connaissance et devient leur amie. Renseignée à nouveau par le Miroir magique, la méchante reine se transforme en sorcière et vient offrir à Blancheneige une pomme empoisonnée. La petite princesse s’endort d’un sommeil sans réveil. Les septs nains l’ont vengée en jetant la méchante reine dans un gouffre sans fond. Mais ils pleurent leur amie, qui dort dans son cercueil de cristal, jusqu’à ce que son Prince Charmant vienne la réveiller, d’un baiser.

Ce Prince Charmant a un rôle ingrat de jeune premier. Il a une séduction fade, le geste mièvre et la romance facile, comme trop de jeunes premiers. Heureusement, son rôle est court. Celui de la méchante reine, plus important, nous vaut des scènes éclairées de couleurs violentes, avec des rouges coléreux, des verts bilieux, des teintes de soufre et de braise, et de grands envols noirs de chauve-souris.

Mais le vrai film est ailleurs : dans la forêt. Après la fuite éperdue de Blancheneige au milieu des feuilles tournoyantes, des rondes avides, des branches fouettantes, dans la nuit hostile où s’allume l’œil terrifiant des chouettes et où la lune blême fait errer des fantômes, c’est l’aube, c’est le jour rose qui dissipe les épouvantes. Et tout ce qui rampait, chuchottait, complotait dans l’ombre se montre au plein jour rassurant, innocent, inoffensif. Ce sont des lapins qui grattaient dans le buisson noir, lequel, en vérité, est tout blanc d'aubépines. L’œil de la chouette est bonnasse et un peu clignotant. Le gouffre d’eau qui jetait son haleine froide est un étang plein de reinettes vertes. Blancheneige sourit, et tous approchent, même les plus timides, ces délicieux animaux des bois à grands yeux, à grandes oreilles, au pied vif et au petit derrière blanc. Ils prennent Blancheneige par sa robe et la conduisent chez les nains.

Les nains sont magnifiques. Vous les connaissez tous et leurs noms sont significatifs : Prof, Grincheux, Atchoum, Dormeur, Timide, Joyeux et Simplet. C’est Simplet que je préfère. Il est un petit loufoque adorable et modeste, étonné, tendre, souriant, loqueteux, lunaire. Je crois bien que c’est lui aussi que Blancheneige préfère. Les autres nains le bousculent, ou le moquent. Mais ça lui est bien égal. Il sait qu’il a la meilleure part. C’est un doux poète, c’est Jean de la Lune frais sorti de sous son champignon, c’est la naïveté éblouie : la confiance, la candeur, avec tout ce qu’elle comporte de désarmant et d’un peu ridicule. Mais les nains sont sept, comme les notes de la portée, et ils ont chacun leur personnalité, leur "son particulier. qui compose en savante orchestration une longue symphonie burlesque ponctuée de nombreux gags sonores. La terreur des nains à leur retour au chalet, après l’arrivée de Blancheneige, et la danse après le dîner, sont deux scènes étonnamment orchestrées et rythmées. La nuance des prunelles de Blancheneige, couleur des noisettes fraîches, est une merveille. Et elle est si charmante, qu’on se sent prêt à pleurer quand ces beaux yeux se ferment, comme pleurent les biches et les nains, les fleurs et les sources, et toute la forêt endeuillée.

Mais pourquoi parler si longuement de Blancheneige. Ce n’est pas un film dont on peut discuter, ce n’est pas un film que l’on peut raconter. C’est un film qu’on va voir.

____________________________________________________

les personnages attendrissants du dessin animé ont souvent été repris par les marques pour leur publicités

____________________________________________________

A PROPOS DE BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS

On croit volontiers, à Hollywood, que les ateliers de Walt Disney constituent le studio idéal, un studio où les vedettes sont parfaitement faciles à vivre.

— Pensez donc ! affirme un metteur en scène bien connu, Mickey Mouse et ses amis ne peuvent ni vous répondre, ni vous contrarier.

— Et l’on n’a pas à s’inquiéter, renchérit un jeune écrivain, de la façon dont ils portaient leur vêtement, ni de la longueur exacte de la cigarette qu’ils ont fumée, pendant la scène précédente !

Nous étions tout à fait d’accord avec eux, jusqu’au jour où, voyant travailler Walt Disney et ses collaborateurs, nous découvrîmes que nous avions parfaitement tort. Et quiconque est porté à croire que le personnel de Walt Disney travaille sans encombre n’a qu’à se renseigner auprès des "animateurs". Ce sont ces habiles jeunes gens qui dessinent les séries d’images dont la succession rapide montrera Mickey, Minnie, Pluto, Donald Duck et leurs amis, vivant les aventures diverses qui les font aimer de tous les enfants du monde entier, de huit à quatre-yingts ans.

Les animateurs nous affirmèrent que leurs personnages irréels posent autant de problèmes que n’importe quel acteur humain dans ses rapports avec son producteur, son metteur en scène, son habilleur et ses partenaires.

Les animateurs qui dessinèrent les nains, interprètes du premier grand film de Walt Disney, "Blanche-Neige et les Sept Nains", éprouvèrent les plus grandes difficultés, car les sept petits hommes sont des personnages entièrement nouveaux, qu’il fallut créer de toutes pièces, sans avoir en mains le moindre document provenant de films antérieurs. Ils portent les noms de Prof, Grincheux, Timide, Simplet, Atchoum, Dormeur et Joyeux. La création de Simplet, tout particulièrement, fut hérissée de difficultés ardues.

Simplet est peut-être le moins ingénieux et le moins vif des sept compères, mais il n’est en aucun cas indifférent, et il fallut lui composer une personnalité un peu fruste, mais néanmoins charmante. Ses vêtements furent une autre cause de souci. Le scénario indique que les habits de Simplet sont toujours infiniment trop grands pour sa personne. Les animateurs et leurs assistants lui en dessinèrent donc qui traînaient derrière lui, et les "inbetweeners »" furent chargés de les rétrécir jusqu’à ce qu’ils atteignissent les dimensions suffisantes. (On appelle "inbetweeners" les aide-dessinateurs qui, lorsque les animateurs et leurs assistants ont tracé le début et la fin d’un mouvement, l’achèvent en dessinant les positions intermédiaires.)

Le nez de Grincheux causa aux artistes un tourment analogue. Ce nez est l’attribut le plus évident de la figure du nain, mais on lui octroya souvent, pendant la réalisation, des dimensions par trop excessives, et il fallait alors diminuer "l’enflure". Et les lunettes de Prof, glissant quelquefois trop bas sur son nez, causèrent, elles aussi, leurs drames. En fait, il y a, chez Disney, de quoi devenir aussi fou que dans n’importe quel autre studio !

Quoi qu’il en soit, nous y avons recueilli quelques renseignements sur les sept nains :

— Prof ne sait jamais très bien ce qu’il doit faire de ses mains, nous a expliqué un jeune animateur, mais il les agite sans cesse. Nous avons dû, cependant, veiller à ce qu’il n’exagère pas ce tic, car les mains du plus nerveux de nos héros pourraient peut-être finir par exaspérer les spectateurs. Quant à Dormeur, nous avons eu du mal à traduire ses réactions devant certains faits sans lui faire prendre l’air endormi qui le caractérise naturellement. Il fut un temps où il paraissait beaucoup trop éveillé, lorsque se produisait un événement imprévu, nous avons dû beaucoup travailler pour lui faire garder le juste milieu. Pour Atchoum, c’est son rhume des foins qui faillit nous rendre enragés. Il était évidemment très cruel pour lui, mais aussi diablement difficile pour nous, de lui donner l’air enrhumé tout au long du film ! Joyeux, lui, est le seul des sept nains qui ait les sourcils blancs et touffus, et ces sourcils nous causèrent les pires ennuis sans que nous parvenions à comprendre pourquoi. Nous dessinions et, à la projection, nous nous apercevions que ses sourcils bougeaient constamment. Nous avons eu toutes les peines du monde à leur donner une mobilité vraisemblable.

"Mais, malgré toutes ces difficultés, le plaisir que nous ont procuré nos sept nains, quand nous avons vu le film terminé, compense largement nos ennuis !"

publié en 1938

publié en 1938

____________________________________________________

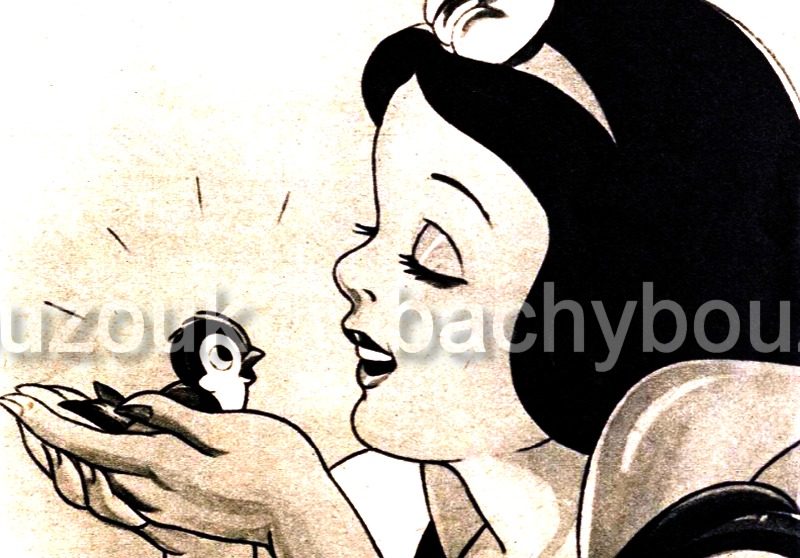

La véritable Blanche-Neige a aujourd'hui vingt-huit ans. Si l'on en croit, en effet, la légende, ce serait la jeune actrice Judy Garland, née en 1923, qui aurait inspiré à Walt Disney l'image de sa première grande héroïne de dessin animé.

Il y a seize ans, lorsque fut entreprise la réalisation de "Blanche-Neige et les Sept Nains", Judy, alors âgée de douze ans, était la seconde enfant prodige du cinéma. Son petit minois de gosse rêveur, son nez légèrement retroussé, et surtout ses grands yeux noirs, couleur de songe, frappèrent celui qui cherchait depuis près de deux ans à matérialiser par le dessin les traits de son héroïne. Le temps n'était pas alors venu où Disney, engageant un acteur ou une actrice, faisait poser ce modèle vivant pour ses dessinateurs. Judy Garland inspira donc le personnage de la petite princesse plus qu'il ne lui servit de calque. L'héroïne qui trouva son aspect final sous le pinceau du créateur ne fut donc, en définitive, qu'une transposition assez libre de la silhouette d'une petite fille, remarquée parmi tant d'autres, dans les studios de Hollywood.

Et Blanche-Neige réussit le miracle de devenir le premier personnage humain, sans mièvrerie, du dessin animé. Son image reproduite, chaque mois, à des centaines de milliers d'exemplaires dans les albums ou sous forme de poupées, constitua, dans les dernières années de l'entre-deux-guerres, le symbole gracieux et enchanteur d'un joli rêve étrangement paré des couleurs et de la chaleur même de la réalité.

Aujourd'hui, Judy Garland n'est plus une enfant, mais l'image de la petite princesse qu'elle inspira à Disney, elle, n'a point changé et est restée aussi miraculeusement jeune qu'il y a douze ans.

publié en 1951

En 1935, Walt Didney disait :

Vous connaissez tous probablement aussi bien que moi le charmant conte de "Blanche-Neige et les Sept Nains". Ce petit chef-d'œuvre me ravit comme il le fit de chaque lecteur depuis de nombreuses années, et il me fallut absolument faire plus ample connaissance avec les sept petits nains, ces braves et courageux protecteurs de Blanche-Neige. Un jour, je partis pour le pays de la fantaisie — un pays qui n'est sur aucune carte, mais qu'on rencontre partout — une terre promise où partout régnent le bonheur et la gaieté, même dans l'enceinte de mon studio.

C'était en 1933; mon expédition s'avérait hasardeuse. Les petits nains étaient si timides et si peureux que je dus abandonner plusieurs fois l'idée de les approcher, de peur de les effaroucher complètement. Mes collaborateurs partageaient mon enthousiasme et étaient tout aussi désireux que moi de créer l'ambiance, apte à recevoir ces curieux petits amis de Blanche-Neige

On dessina des centaines de décors et de maquettes dont on ne garda que les meilleurs. On composa de la musique entraînante d'après les airs que nous leur entendions fredonner, ou jouer sur le petit orgue qu'ils avaient construit eux-mêmes. Nous avons conservé huit ravissantes mélodies qui vous mettront la joie au cœur et des fourmis dans les jambes. Voilà où j'en étais en 1934 !

En 1935, ô merveille ! j'avais fait connaissance des petits nains, je pus les voir de près et les entendre parler comme je me l'étais imaginé autrefois, en lisant les premières pages du livre. Je crus que c'était chose faite. Hélas, non ! Ils étaient aussi capricieux que des vrais stars de cinéma et beaucoup moins souples car ils disparaissaient à la moindre observation. Ils se ressemblaient si peu qu'il me fallut encore des mois d'étude et d'observation pour arriver à les analyser et à les comprendre.

publié en 1951

C'est au cours de cette scène de "Blanche-Neige" que les sept nains entonnent, sur la branche d'un arbre, l'air intitulé "Heigh-ho, heigh-ho, On rentre du boulot !". Traduit en onze langues, diffusé par disques à plusieurs millions d'exemplaires, ce refrain qui n'était que célèbre en 1938, est devenu historique au moment de la guerre. Adopté comme chant de marche par la plupart des régiments britanniques, il fut entonné, en effet, lors du débarquement allié en Algérie par les premiers commandos qui mirent le pied sur le sol africain, et repris par les premières divisions anglaises qui participèrent en juin 1944 à la libération de notre pays.

publié en 1951

de gauche à droite : Simplet, Grincheux, Timide, Prof, Joyeux, Dormeur et Atchoum.

S I l'on en croit le conte de Grimm, les compagnons de Blanche-Neige ne seraient pas loin de friser leur troisième centenaire. Disney, dans son film, s'en est tenu à un aimable compromis : s'il a gratifié la plupart de ses petits héros d'une vénérable barbe blanche, il les a, en revanche, dotés d'aimables faces de bébés joufflus. Est-il invraisemblable d'ailleurs, d'imaginer qu'au pays des fées les années n'ont point la même durée qu'au pays des hommes ?

Les frères Grimm ne donnaient d'ailleurs guère plus de précisions sur le caractère de leurs personnages. Disney tint, au contraire, à typer très fortement chacun de ses sept petits héros. Il chercha à les différencier les uns des autres en soulignant pour chacun d'eux le défaut dominant de sa personnalité. Dans son livre sur "L'Art de Disney", Richard Feilder note, à ce sujet, que le réalisateur hésita longtemps entre quelque cinquante travers comiques, relevés par une équipe de gagmen. C'est ainsi que : "Bégayeur", "Pleurnichard", "Affreux", "Excentrique", "Embarrassé", "Sauteur" et "Asthmatique" faillirent bien, un moment, être les héros de cette aventure. En définitive, les sept compagnons de BlancheNeige devinrent ainsi qu'on le sait : "Joyeux", le petit gros plein de gaieté aux curieux sourcils blancs ; "Prof", le pédant discoureur qui bredouille dès qu'il doit soutenir une discussion ; "Grincheux", le misogyne bourru qui cache sous sa rudesse un véritable cœur d'or ; "Dormeur", aux yeux mi-clos, bâillant éternellement sa vie ; "Atchoum", l'éternueur qui parle du nez, "Timide", le rougissant, et l'adorable et attendrissant petit "Simplet" avec sa bouche muette et son regard si éloquent.

publié en 1951

Si l'on excepte les sept nains, les personnages les plus attachants de "Blanche-Neige" sont encore les animaux des bois. Le vrai film est dans la forêt, avec sa myriade d'hôtes gracieux et ravissants: les lapins timides à grandes oreilles et à petite queue blanche, les écureuils-laveurs de vaisselle, les oiseaux qui épinglent le linge comme d'expertes blanchisseuses et les biches à grands yeux candides et au pied vif, pleurant avec l'ingénuité attendrissante de l'enfance.

Certain petit faon de la poursuite finale n'est d'ailleurs pas sans évoquer ce qui n'était à l'époque que l'ébauche du futur Bambi. Il faut dire, en effet, que presque tous les futurs héros de Disney s'étaient déjà donné rendez-vous dans "Blanche-Neige", et en ce sens, le film nous apparaît aujourd'hui comme ayant un assez curieux caractère de rétrospective.

A l'époque de sa réalisation, "Blanche-Neige" représentait pourtant autre chose. Il fut, ne l'oublions pas, le coup de dés intrépide sur lequel Disney risqua à la fois sa fortune et l'avenir même du dessin animé. Jusqu'alors aucun cinéaste n'avait osé envisager une œuvre d'une telle ampleur. On avait prédit un échec à Disney. Nullement découragé, celui-ci tint bon... et gagna la partie. Il la gagna certes, mais on oublia bien vite de dire au prix de quelles difficultés.

C'est en 1933 que l'idée de "Blanche-Neige" prit forme dans l'esprit de Disney. Malgré l'avis défavorable des banques, le travail fut immédiatement commencé. En 1934, la trame du scénario était déjà établie dans ses grandes lignes, plusieurs milliers d'ébauches esquissées et des dossiers de gags constitués. En 1935, le travail définitif fut entrepris : 600 dessinateurs tracèrent les 350.000 croquis qui devaient composer le film. Cette production nécessita une extension immédiate des ateliers. Les maisons avoisinant les studios furent louées et les cuisines et les salles de bains des collaborateurs de Disney, transformées en archives provisoires pour les nouveaux croquis. Une nouvelle technique du trait fut utilisée: renonçant à la stylisation systématique des "Silly Symphonies", on esquissa pour la première fois un dessin plus fouillé et plus précis, assez proche de la gravure anglaise du XIXe siècle. La couleur fut aussi très étudiée puisque près de 350 nuances de coloris furent sélectionnés pour illustrer le film. 65 techniciens travaillèrent aux effets spéciaux tandis que la fameuse caméra "multiplane" était expérimentée pour la première fois afin de donner aux décors l'impression neuve du relief. 80 musiciens interprétèrent enfin les huit airs désormais célèbres du film, tandis que des acteurs post-synchronisaient le dialogue. En couclusion : trois années de travail intensif et 250.000 dollars investis dans l'essai le plus hardi de l'histoire du cinéma.

publié en 1951

____________________________________________________

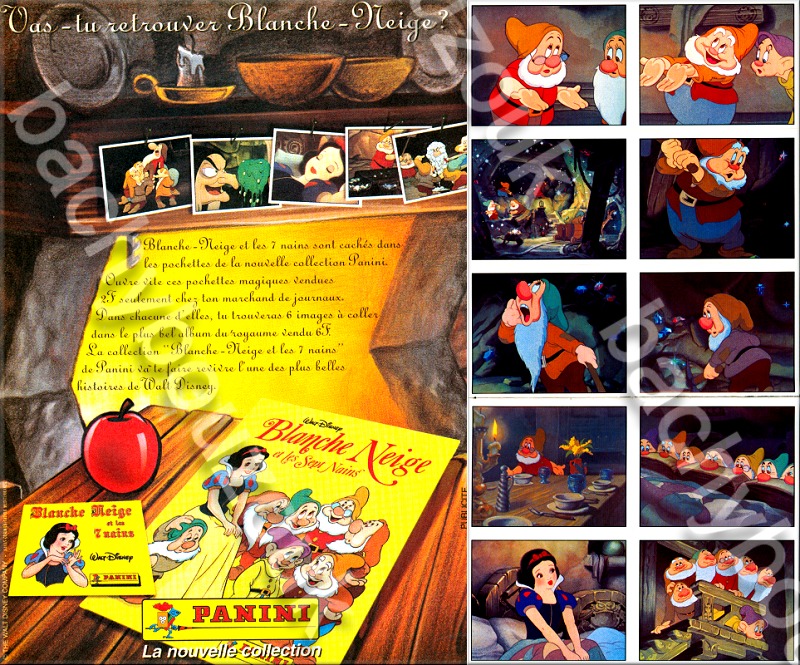

album d'images Panini (1994)

____________________________________________________

____________________________________________________

| ACCUEIL | LE CINEMA | BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS |

bachybouzouk.free.fr