| ACCUEIL | LE CINEMA | HISTOIRE DE L'ANIMATION |

De la persistance des impressions rétiniennes.

Découvertes des précurseurs

"Le fait est connu depuis fort longtemps et Ptolémée a signalé, dans son Traité d'Optique, les expériences de la toupie à segments colorés et du tison enflammé, que reprend l'astronome arabe Al Hazen dans son commentaire de ce traité. Au XVIIIe siècle, l'abbé Nollet (1700-1770) décrit, dans ses "Leçons de Physique expérimentale", l'expérience de la toupie éblouissante qui présente des aspects changeants par le moyen de disques à secteurs colorés. Son successeur à l'Académie des Sciences, Brisson, n'hésite pas à formuler une explication des plus nettes. "... l'impression que fait l'objet sur l'œil, lorsqu'il est dans un certain endroit de son cercle, subsiste pendant le temps très court que l'objet met à parcourir ce cercle et l'objet est vu, pour cette raison, dans tous les points du cercle à la fois."

La persistance de la vision fut également démontrée et expliquée, en décembre 1824, devant la Royal Society de Londres, par P. M. Roget, dont le mémoire tendait à expliquer l'illusion d'optique constatée sur les rayons d'une roue en rotation, vue à travers des fentes verticales; ce problème devait être repris en 1831 par M. Faraday.

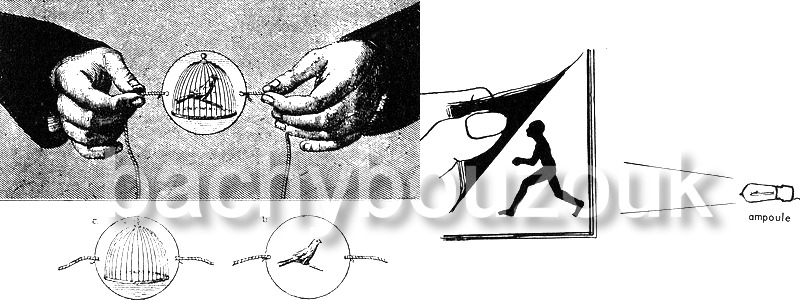

Une autre forme d'expérience conduisit le médecin londonien J. A. Paris (1785-1856) à réaliser, vers 1826, un jouet dénommé "Thaumatrope", lequel, par la rotation rapide d'un carton tendu entre deux fils, permet de superposer pour l'œil, les deux dessins tracés sur les deux faces du carton un oiseau et sa cage, un cavalier et son cheval, etc.

Jean VIVIÉ, Histoire du Cinéma

Le «cinémas des écoliers

Le phénomène de la persistance rétinienne, une fois découvert, mesuré, même approximativement, il s'agissait de faire apparaître successivement deux images légèrement différentes correspondant à ce que l'on appellerait maintenant des instantanés, pris à des instants déterminés très proches l'un de l'autre (1/15 de seconde environ).

Quelques expériences simples peuvent amener nos élèves à réfléchir sur le problème de la succession de ces images qui représentent la décomposition du mouvement.

Le "feuilleteur", qui permet de voir successivement des images dessinées avec décalage sur un bloc de feuilles, pose le problème sans le résoudre. En effet, les images, au fur et à mesure que le doigt les libère, se rabattent dans leur position initiale et s'immobilisent : elles ne sont visibles que pendant le temps nécessaire à l'arrivée d'une seconde image, temps qui dépend de la rigidité du papier et de la vitesse avec laquelle les feuillets sont libérés. Notons que les images restent immobiles pendant la majeure partie du temps d'observation. Elles prennent leur position très rapidement, de sorte que l'on n'a pas à envisager de système d'obturation.

Certes un léger brouillage est sensible parce que l'œil perçoit également le mouvement des feuillets. Mais si nous teintons en noir le verso des feuillets et éclairons, en lumière rasante, les images sur fond blanc, elles ne deviennent visibles qu'immobiles, et le "brouillage» disparaît.

Le "Thaumatrape" du docteur J. A. PARIS (1785 - 1856) / Le "feuilleteur"

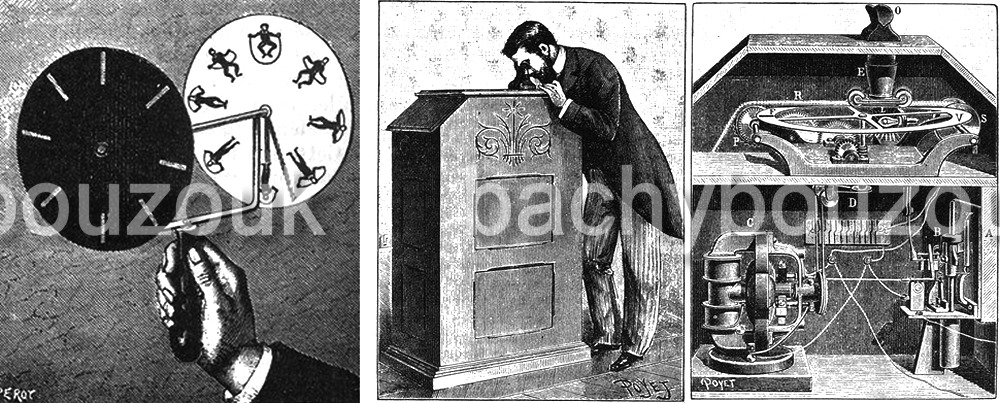

Plateau et le phénakistiscope.

Joseph Plateau, jeune physicien belge, conçut, en 1833, le phénakistiscope. Il avait observé que des mouvements, que l'on savait rapides, pouvaient être vus immobiles lorsqu'ils apparaissaient à travers un disque percé de fentes et tournant à une vitesse telle qu'à chaque passage de la fente devant l'œil (c'est - à - dire chaque fois que l'œil voyait l'objet), l'objet se trouvait au même endroit : cas des roues à rayons, des diapasons, des lames vibrantes.

Le "Kinétoscop" de Thomas Edison.

C'est le meilleur et le dernier essai d'animation avec obturateur tournant à fenêtres. Entre temps, plusieurs découvertes avaient profondément modifié le problème (voir "L'œuvre de Marey un peu plus loin).

La photographie était née. La photo instantanée surtout et, qui plus est, sur pellicule transparente. Edison avait créé le film perforé semblable au 35 mm actuel. En 1894, il se résolut à mettre dans le commerce ses "Kinétoscops" : appareils à lunettes, grandes caisses contenant des films perforés de cinquante pieds. Notons cependant que la projection cinématographique collective n'existait pas encore.

Comment fonctionne le "Kinétoscop" d'Edison ?

C'est un appareil à défilement continu qui utilise des films de 35 mm perforés. La pellicule est disposée en boucle selon un dispositif assez compliqué qui permet de revoir la même "séquence" autant de fois que l'on veut. La durée du spectacle passe ainsi de 2/3 de seconde à 25 secondes environ. Le film est vu par transparence à son passage devant une fenêtre très éclairée. L'image est agrandie par un système optique qui rend l'observation absolument individuelle. Mais le film, comme la bande du Zootrope, se déplace d'un mouvement uniforme. La fenêtre du disque d'obturation ne peut donc pas lêtre placée sur un dispositif solidaire du film. Cependant le film perforé, dont le défilement peut être commandé avec précision grâce aux roues dentées qui l'entraînent, permet une liaison imécanique précise avec un dispositif d'obturation extérieur (disque obturateur).

Le hénakistiscope de Plateau / Le Kinétoscop de Thomas Edison

L'œuvre de Marey.

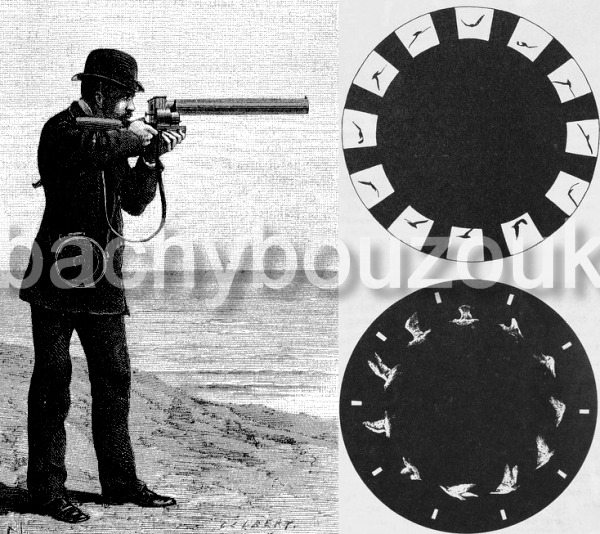

Les images utilisées dans les expériences précédentes procédaient de l'invention et du dessin. Pourquoi ne pas les choisir dans la réalité ? Il fallait, pour cela, un appareil qui permît de faire l'analyse photographique instantanée de la réalité. Passant sur quelques précurseurs de la Chronophotographie, on n'évoquera ici que les travaux inoubliables de Jules Marey. Voici la description de son fusil photographique.

"Il fallait construire un appareil simple, portatif, au moyen duquel on pût, sur un oiseau volant en liberté, prendre une série d'images photographiques instantanées, à des intervalles de temps assez courts pour que plusieurs images consécutives correspondissent aux phases successives d'un même battement d'aile.

Je m'arrêtai à une disposition basée sur le principe du revolver astronomique de Janssen. mais une grande difficulté se présentait : la rapide succession avec laquelle les images devaient se produire. Une glace sensible devait, 10 à 12 fois par seconde, exécuter un mouvement tournant, s'arrêter, recevoir l'image et se déplacer de nouveau pour s'arrêter encore, jusqu'à ce que les 12 images de l'oiseau fussent recueillies.

J'ai réussi à construire le fusil photographique qui répondait aux conditions ci-dessus indiquées. Des glaces sensibles, au gélatino-bromure d'argent, taillées en forme de disques ou d'octogones, se placent dans la culasse du fusil avec les précautions nécessaires pour que la lumière ne les impressionne pas. On vise l'oiseau comme le ferait un chasseur, puis, en pressant la détente, on provoque la rotation de la plaque sensible et les mouvements de l'obturateur. La glace sensible, retirée à l'abri de la lumière et développée, donne des images disposées circulairement. Ces images sont fort petites, mais en les agrandissant on obtient des silhouettes de l'oiseau montrant les attitudes successives du vol. Parfois, dans de bonnes conditions d'éclairage, on a un certain modelé; alors les images montrent nettement les détails du corps et des ailes avec les torsions de leur plan.

Lorsque l'oiseau, dont on prend les photographies, se détache sur un fond obscur, on obtient des images modelées qui donnent des renseignements intéressants sur les mouvements des ailes.Dans les cas ordinaires, c'est sur le ciel lumineux que l'oiseau se détache; les images ne sont alors que des silhouettes, mais avec un peu d'habitude on arrive à y trouver les détails nécessaires pour comprendre les différentes attitudes de l'oiseau.

E.-J. MAREY, Le Vol des Oiseaux.

Et voici maintenant de quelle façon Marey reconstituait le vol des oiseaux, après l'avoir analysé :

"Pour rendre plus facilement intelligibles les attitudes successives du vol, j'en ai modelé les images en relief. Chacune de ces figurines représente l'oiseau dans la position qu'il avait, à chacun des instants où il a été photographié, c'est-à-dire à des intervalles de temps de 1/50 de seconde. Ces maquettes, modelées d'abord en cire, ont été ensuite coulées en bronze par le procédé dit à cire perdue (...). Chaque image représente l'attitude de, l'oiseau pendant la courte durée de l'éclairement qui a impressionné la plaque, c'est-à-dire environ pendant 0,0005 de seconde... Il faut noter que, si les attitudes successives sont exactement représentées dans l'illustration ci-dessous en tant ant que position des ailes par rapport au corps, il n'en est pas de même des positions du corps de l'oiseau dans l'espace. En effet, un goéland, qui vole avec une vitesse de 8 mètres au moment de l'essor, ne parcourt pas entre deux éclairements, c'est-à-dire en 1/50 de seconde, la longueur, de son corps, qui est de 40 centimètres environ; il en parcourt environ les 4/10 de sorte que ses images se superposent partiellement sur la glace sensible (...).

Il ne faut pas chercher dans ces figures une fidélité parfaite au point de vue des détails, mais seulement la vérité des attitudes, la vitesse angulaire de l'aile, ses changements d'inclinaison, ses torsions sous l'influence de la résistance de l'air (...)

Pour tirer de ces figures en relief tout le parti possible, relativement à l'analyse des mouvements du vol, il fallait les examiner avec l'appareil de Plateau (...).

On perfectionna ensuite le procédé en utilisant le Zootrope :

"Dix images en relief du goéland furent disposées à l'intérieur du Zootrope. L'instrument, une fois mis en mouvement, donna l'illusion parfaite d'une suite de goélands volant les uns derrière les autres, suivant un cercle fermé (...). Les figures en relief de l'oiseau, portées sur des pieds métalliques implantés dans la base de cylindre, furent disposées en série tout autour de l'axel central. Le cylindre avait environ 70 centimètres de diamètre. il était mis en mouvement à la main (...)

Le fusil photographique d'Étienne-Jules Marey

________________________________________

| ACCUEIL | LE CINEMA | HISTOIRE DE L'ANIMATION |

bachybouzouk.free.fr