| ACCUEIL | LE CINEMA | LE DESSIN ANIMÉ PUBLICITAIRE AU DEBUT DU XX° SIECLE |

La publicité n’évite aucune fantaisie. L'ENTRACTE FILME OU LA PUBLICITE A L'ECRAN

Qu’on me pardonne de citer ici un cas personnel. Je ne suis pas de ceux qui, au cinéma, profitent des entr’actes pour aller, dans les halls ou les couloirs, respirer la tabagie. Non point par habitude ou par esprit de contradiction, mais parce que j’aime, dans une clarté retrouvée, à prolonger le spectacle. Cet heureux moment du film publicitaire, je le savoure chaque fois davantage. Peu me chaut qu’on y vante la tisane Eurêka ou les meubles Barabas. Ce sont les images qui m’intéressent, et je me prouve ainsi que je suis né bon public de cinéma.

On ne saurait sans doute imposer la publicité à tout le monde. Elle doit seulement s’offrir à notre choix. Mais comme elle ne cesse de prendre une importance de plus en plus grande, pour les raisons d’ailleurs les plus contradictoires, on ne peut l’exclure de nos préoccupations. Il est certain qu’un industriel ou qu’un commerçant qui savent la valeur d’une propagande bien organisée ne doivent pas négliger les réalisations de leurs confrères dans un domaine où ils ont eux-mêmes à puiser. Le film, aussi bien que le journal ou la radio, fourmille chaque jour d’idées nouvelles. Comment n’en point tirer parti ?

Le cinéma publicitaire a mis bien du temps à conquérir ses galons. J’évoque les premières bandes maladroites qui ne devaient guère inciter l’acheteur à la dépense. Car la publicité ne consiste pas à produire une marque de firme dans un montage de dessins ou de photos. Il faut attirer l’attention par le slogan ou par l’originalité du décor. Quand ce grand précurseur que fut Paul Deharme imagina, à la radio, de lier les textes publicitaires sur un fond sonore, puis d’en appeler au disque pour mettre les mêmes textes en chansons, il prenait une première hypothèque sur la curiosité de l’auditeur. Au cinéma, la vogue du parlant a eu de semblables conséquences. C’est que la voix humaine joue désormais un rôle capital dans nos habitudes. Nous avons accoutumé d’entendre l’image, si j’ose dire, quand, naguère, nous nous contentions de la voir. Le speaker qui propose certains produits à notre méditation semble bavarder avec nous. Il nous donne un conseil d’ami, sur un ton familier. C’est en même temps un aide-mémoire, plus précieux qu’un calendrier. "N’oubliez pas demain matin de faire vos achats, nous dit-il. L’excellent homme ! Pour un peu, on l’en remercierait. Le film parlant est cependant prisonnier d’une formule. Il doit amuser. Ses réalisateurs paraissent l’avoir tardivement compris. Trop longtemps, il nous a offert de petits documentaires qui venaient s’ajouter sans gloire à la première partie du programme. Il nous est parfaitement indifférent de savoir comment on fabrique des pâtes ou des chaussures, surtout dans le délai minimum accordé à chaque publicité. Là où l’on réclamerait un développement, le film s’interrompt brutalement sur titre. Le film ne doit pas copier ni même s’inspirer. La publicité du journal ou de l’affiche a atteint, dans l’ordre esthétique, des proportions et des effets imprévus. Mais elle est immobile. La réaction qu’elle produit dépend du premier regard. Si elle tarde, si l’esprit demande à réfléchir, à comprendre, elle est inefficace. Au cinéma, le problème apparaît très différent. Un film publicitaire comporte plusieurs images. L’intérêt sera donc progressif. Voilà qui change les données.

L’emploi du dessin animé a modifié nos conceptions primitives de l’image. Les mêmes personnages que nous voyons figés sur les murs ou les palissades s’agitent sur l’écran, dansent et chantent comme des êtres humains. A-t-on sérieusement pensé à cette révolution ? Il faut croire que non, car le film publicitaire est loin d’utiliser tous les héros familiers que notre œil a retenus et gravés et qui, au contact d’un nom de firme, surgissent aussitôt dans notre souvenir. Le jour où les grands créateurs de types populaires, les Cassandre, les Carlu, les Girard, les Loupot, les Dransy, les Francis Bernard collaboreront avec le cinéma et réaliseront eux-mêmes, pour la pellicule, ce qu’ils ont donné à l’affiche, l’entr’acte filmé pourra prétendre à une valeur artistique qui lui est encore refusée. On devrait même envisager certaines séries qu’animerait un personnage, comme Nectar ou la Marie mécanique. Malheureusement, les dessins publicitaires manquent d’imagination. Ils sont trop asservis à une idée au lieu d’asservir cette idée à la fantaisie. Chaque fois qu’on s’en est avisé — trop rarement, hélas ! — le résultat a répondu à l’effort. J’en veux pour preuve la réalisation d’une chanson, composée pour les besoins d’une marque de chapeaux. La couleur discrète, la voix et le style des interprètes, l’habileté du trait, le rythme de la présentation assuraient à cette réclame une ambiance de jeunesse et de joie, qui légitimait ses intentions. Il est regrettable qu’on ne se soit pas inspiré davantage de cette parfaite réussite cinématographique.

Je dois signaler aussi deux bandes très courtes utilisées par une maison d’ameublement. La première conte l’histoire d’un policier qui se désespère de ne pouvoir appréhender un escroc. Ses plus fins limiers reviennent ivres et bredouilles. Il les menace, mais en vain, de la révocation. Survient Rouletabille en personne. En quelques heures, si on lui donne toute latitude, il découvrira et ramènera le coupable. Comment y parvient-il ? Parce qu’il sait que le premier soin du voleur sera d’aller s’acheter un meuble dans le magasin qu’on devine. De ce thème, évidemment simpliste, le metteur en scène a tiré des effets inattendus. L’entretien du policier et de ses collaborateurs, l’arrivée de Rouletabille, les aveux de l’escroc sont à peine évoqués, mais avec cette verve endiablée qu’on souhaitérait plus fréquente dans nos grandes productions comiques. Les acteurs en sont pourtant inconnus, comme le réalisateur. Quelle leçon pour certains cinéastes dorés sur tranches, et qui ont oublié de passer à cette école !

L’autre film n’a pas moins de vivacité. A Rastopoulos, un peloton d’exécution s’apprête à fusiller un condamné solidement ligotté sur une chaise. L’officier commande le feu, mais les hommes refusent d’obéir. "Nous ne sommes pas des sauvages, dit l’un d’eux avec un accent inimitable. Nous ne pouvons pas tirer sur un meuble des galeries... "Le slogan, fort original, a donné lieu à quelques scènes prestement enlevées dont le détail n’est jamais vulgaire. C’est là de la bonne publicité qu’on voit et qu’on écoute avec plaisir. Le cinéma y joue son rôle. Entendons que le scénario et la technique en respectent l’esprit. Heureux exemple ! Car le film publicitaire, plus que tout autre, mérite ces scrupules. Ce n’est pas lui qu’on est venu voir. Il apparaît un peu comme "l’extra" du programme. Il ne retient l’intérêt que par les soins dont il peut témoigner. On traite sans indulgence tout supplément d’un plaisir qu’on n’a pas acheté. Ainsi rêvé-je d’un entr’acte qui deviendrait l’attraction du spectacle. Ce n'est pas encore fait. Mais j'accorde avec confiance tous les préjugés favorables.

Maurcie Bourdet - article publié en 1937

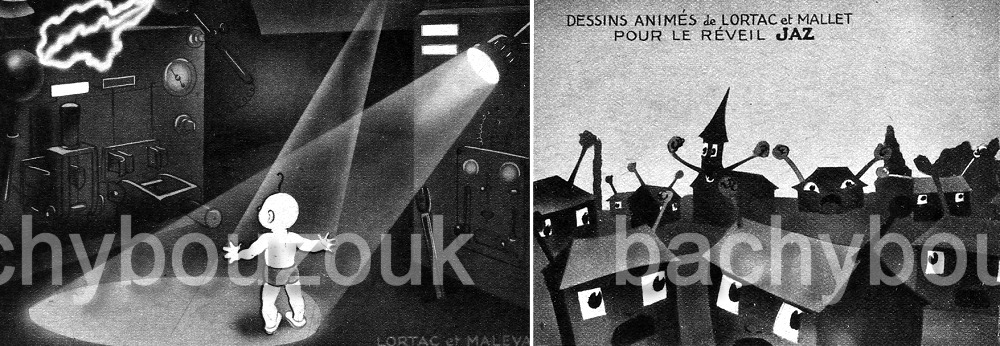

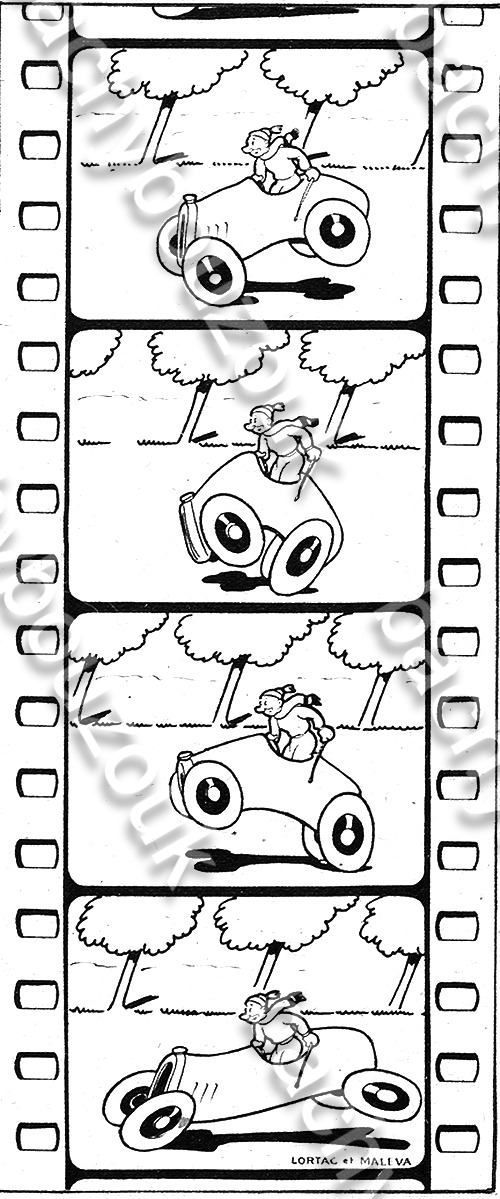

les cinq documents ci-dessous sont extraits de dessins animés de LORTAC et MALEVA

Ce document traité au procédé de l'aérographe exige un travail long et méticuleux - La publicité n’évite aucune fantaisie

Les dimensions réelles de ce docu- ment sourde 28x65 cms. Il montre la décomposition en quatre images d’un mouvement amusant.

Un titre “ générique ”, c’est-à-dire annonçant le film qui va suivre - De l’humour, toujours de l’humour... Je veux vendre en souriant !

________________________________________

| ACCUEIL | LE CINEMA | LE DESSIN ANIMÉ PUBLICITAIRE AU DEBUT DU XX° SIECLE |

bachybouzouk.free.fr