| ACCUEIL | LE CINEMA | LE FRANÇAIS ÉMILE REYNAUD INVENTA LE DESSIN ANIMÉ |

Emile Reynaud

L'été 1876, au troisième étage du numéro 39 de la place du Breuil, au Puy. Un appartement bourgeois, mais modeste, méticuleusement rangé, avec des fauteuils un peu démodés où l’on pourrait chercher à la loupe le moindre grain de poussière. C’est là qu’habite Marie-Caroline Reynaud, institutrice, veuve de Brutus Reynaud, graveur en médailles, et son fils Emile. Mais on voit rarement Emile Reynaud dans l’appartement. Il a son atelier. Il n’en sort que quand c'est indispensable. Emile Raynaud travaille. Et il ne s’arrête que pour passer de temps en temps une main songeuse sur sa barbiche pointue.

Emile Reynaud est déjà connu au Puy, par les cours publics de physique qu’il a donnés dans la "Salle du Dôme" de la mairie. Ce n’étaient pas des cours ordinaires. Dans le dos des auditeurs, à droite de l’entrée, il y avait une estrade sur laquelle était installé un appareil. Et pendant toute la durée des conférences, un pinceau de rayons lumineux passait par-dessus la tète des gens, que cela gênait un peu, à vrai dire, pour projeter des images sur un écran placé au-dessus de la chaire du professeur. C’étaient, en janvier 1874, les premières projections scolaires de France.

Maintenant, Emile Reynaud a trente-deux ans. Il a devaut lui une boîte en fer-blanc, une vieille boîte à biscuits que lui a abandonnée maman Caroline. Chaque fois qu’il prend un outil ou qu’il en dépose un, Emile Reynaud s’arrête pour réfléchir. Son invention avance. Cela va être un fameux jouet. Mais un jouet seulement.

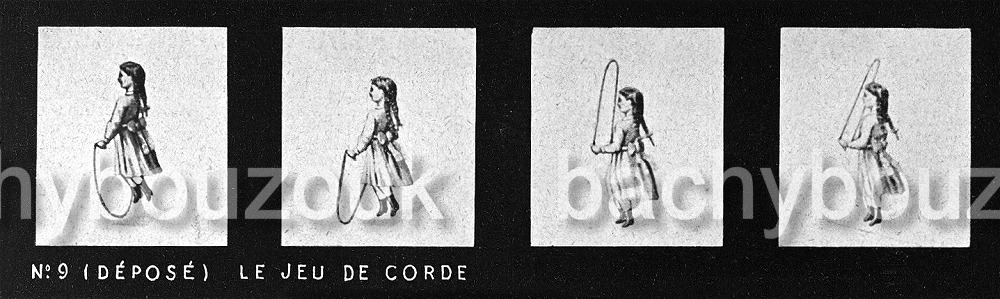

En avril 1877, la boîte à biscuits est devenue le "praxinoscope". Ce n’est pas le premier instrument en "ope" qu’on ait construit depuis que Joseph Plateau, le grand savant aveugle de Liège, a révélé aux chercheurs du monde entier les lois de la persistance rétinienne. Mais le "praxinoscope" ne répète pas les essais des prédécesseurs. Il inaugure déjà une étape nouvelle. Le "praxinoscope", par "compensation optique" sur les facettes d’un miroir, permet de voir une scène animée complète. Les scènes sont dessinées sur des bandes de papier et coloriées à la main. Elles ne peuvent, naturellement être que fort courtes: une jeune fille qui donne à manger aux poules, un monsieur qui fait travailler des chiens savants, le maçon, le jongleur, la filette qui saute à la corde. Des mouvements simples, mais parfaitement rendus : un point de départ.

En attendant la réalisation des perfectionnements auxquels il travaille, Emile Reynaud veut exploiter le praxinoscope-jouet à la Grande-Exposition qui vient. Mais, pour cela, il lui faut être à Paris. En février 1878, il s’installe avec sa mère rue Rodier, à Montmartre ; il s’est payé le luxe d’avoir deux appartements : l’un pour y habiter, l’autre son "usine". Car il faut travailler en grand. Et Emile Reynaud s’entend avec un fabricant de Nogent pour les parties métalliques, avec un lithographe pour les bandes, avec un fabricant de glaces. Une industrie du "praxinoscope" vient de naître, minuscule encore, mais pleine de promesses.

Et c’est le succès. Oh ! un petit succès industriel, rien de plus : une "mention honorable" du jury de l’Exposition, des articles élogieux dans le "Musée universel" ou dans le Magasin pittoresque". Mais aussi : des commandes de, province, de Belgique, d’Allemagne, d’Angleterre. Et puis, avant tout, ljoie dans le petit appartement de la rue Rodier, où Caroline se réjouit avec son fils qui brûle de se remettre au travail.

L’Exposition a eu lieu en juin 1878. Six mois après, le "praxinoscope-jouet", tout en restant jouet, est devenu le "praxinoscope-théâtre". Un jeu complémentaire de miroirs permet de voir la scène animée se dérouler dans un décor. L’œil s’applique à une vitre, d’où il assiste a un véritable petit spectacle animé, en couleurs et, grâce au subterfuge des glaces, en relief.

Trois images successives de la bande "Autour d’une cabine" qui comprenait plus de 700 images dessinées et peintes une à une par l’inventeur

Une des premières bandes de dessins animés d’Emile Reynaud

La même année 1879 encore, Emile Reynaud réalise un nouveau perfectionnement qui le rapproche considérablement du but vers lequel il tend sans le savoir : la projection cinématographique. Il réussit en effet à adapter une lanterne de projection à son "praxinoscope-théâtre". Dorénavant, son jouet est devenu un appareil fort goûté dans les salons. Et rares sont les soirées où l’on ne finit par enlever de la table petits fours et tasses à thé pour y installer l’ancienne boîte à biscuits d’Emile Reynaud. Sur un mur on a tendu un drap blanc, on éteint la lumière et, pour la première fois, on assiste à la projection de scènes véritablement animées sans le secours de truquages mécaniques.

Les "plaisirs de l’écran" existent. Mais il reste, pour Emile Reynaud, un gros problème à résoudre : celui de la durée. Ses bandes du praxinoscope n’ont que douze poses et continuent donc obligatoirement à ne reproduire que des mouvements simples. L’ambition de l’ancien professeur du Puy, c’est de réaliser un spectacle qui ne soit pas limité dans sa durée et qui permette ainsi de coordonner les scènes animées en une véritable histoire, avec un contenu, voire avec une intrigue. Emile Reynaud a maintenant un but précis : créer un art des projections animées, un théâtre fait de jeux de lumière.

"Avec une puissance de création géniale, écrit Maurice Noverre, l’un des rares historiens compétents de l'invention du cinéma, Emile Reynaud, modestement installé, progresse sans arrêt vers son idéal de projection théâtrale du mouvement ; tout sort de son cerveau et de ses mains. Il n’a pas, comme d’autres inventeurs assoiffés de réclame, un personnel d’ingénieurs qui étudient les questions et élaborent les idées, de dessinateurs industriels qui établissent les plans. de contremaîtres habiles qui construisent les appareils, exploités ensuite sous le nom du patron. Lui seul pense, trouve, expérimente, réalise ; lui seul crée..."

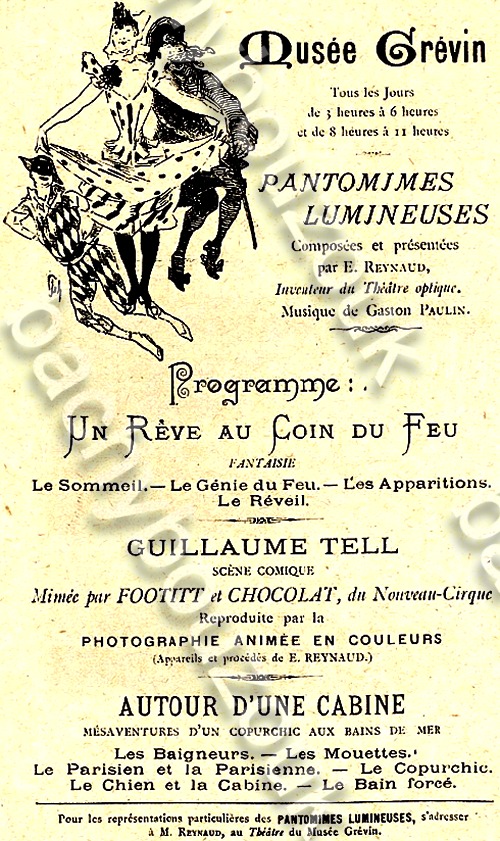

Le programme d’une séance organisée par Emile Reynaud au Musée Grévin

Le premier décembre 1888, sa serviette sous le bras, le pardessus ouvert malgré le froid, de la lumière plein le visage, Emile Reynaud reprend le chemin du bureau des brevets, au Ministère du Commerce. C'est un grand jour pour lui, et il l’espère un peu, pour les autres.

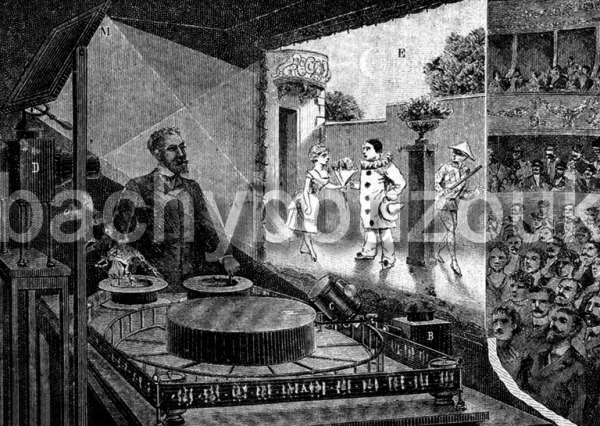

Le brevet du "théâtre optique" est délivré le 14 janvier 1889. L’appareil, dit le texte, a pour but d’obtenir l'illusion du mouvement, non plus limité à la répétition des mêmes poses à chaque tour de l’instrument, mais ayant au contraire une variété et une durée indéfinies. et produisant ainsi de véritables scènes animées d’un développement illimité..." Et, soulignant ainsi l’importance du pas décisif qui vient d’être fait, Emile Reynaud précise : "Les poses qui y sont figurées peuvent être dessinées à la main, ou imprimées par un procédé quelconque de reproduction en noir ou en couleur, ou obtenues d’après nature par la photographie..."

On commence maintenant à savoir où l’on va. Dès 1882, dans un article sur le praxinoscope-projection, Gaston Tissandier l’écrit dans "La Nature" : "Les récents et si remarquables essais de photographie instantanée qui ont permis de saisir et de fixer les attitudes diverses d'animaux et de personnes agisssant, nous semble donner un intérêt spécial à ce genre de recherches..." D’ailleurs, un an plus tard, mais toujours un an avant Lumière, Frédéric Dillage écrit dans ses "Nouveautés photographiques" à propos du théâtre optique : "II suffira de faire jouer les scènes à projeter par des modèles bien réglés, restant chronographiquement à des intervalles déterminés d’avance et rigoureusement calcules suivant la vitesse à donner à la bande qui doit porter les images à projeter. Dans ces conditions, on arrivera vraisemblablement à des résultats parfaits donnant l’illusion de la réalité..."

Ce n'est donc pas tel ou tel perfectionnement technique qu’on attend avant tout désormais. C’est bien plutôt l’homme qui saura faire "jouer" des "modèles bien réglés" de façon à créer des spectacles "chronophotographiques" à la façon dont Emile Reynaud a créé des spectacles de dessins animés. Au fond, pour que le cinéma puisse s’emparer du monde, l’histoire a besoin de Georges Méliès bien plus impérieusement que de Louis Lumière.

D’ailleurs, le principal perfectionnement technique indirectement apporté à l’invention de Marey, c’est Emile Reynaud encore qui le trouve : la perforation. Qu'on ne se méprenne pas sur l’importance de cet apport. Les frères Lumière eux-mêmes le soulignent, dans une déclaration à l' "Œuvre" parue en 1924, en précisant que Marey s’obstinait dans une utopie du fait qu’il ne se servait pas de la perforation.

Le 11 octobre 1892, Emile Reynaud signe un contrat avec le musée Grévin pour l’exploitation des "Pantomimes lumineuses" du théâtre optique. Reynaud, à ce moment, a déjà achevé trois bandes qui sont les ancêtres authentiques de Mickey : "Pauvre Pierrot", "Clown et ses chiens", et "Un bon bock". Il s'engage à donner des représentations "aussi fréquentes que comportera l’affluence du public, soit en moyenne de cinq jours en semaine et de douze les dimanches et fêtes..."

La première a lieu le 28 octobre au "cabinet fantastique" et tout ce que Paris compte d’esprits mondains et d’amateurs de spectacles s'y presse à côté des techniciens et des journalistes.

Emile Reynaud connaît le triomphe. Mais non la fortune. Le contrat lui accorde une rétribution fixe de 500 francs, plus dix pour cent sur les recettes particulières du cabinet fantastique (soit un sou par spectateurs). En échange, il est non seulement opérateur de trois à six et de huit à onze heures en semaine, toute la journée dimanche et fêtes, mais il doit aussi fournir les nouvelles bandes: C’est-à-dire payer la matière première, dessiner lui même les personnages, les colorier à la main. Pour trouver le temps de faire ce travail épuisant, il est bien obligé de former et de payer un opérateur qui le remplacera.

Il ne s’avoue pourtant pas battu. En 1895 encore, il a construit son "photo-scénographe", appareil de prises de vue conçu selon le principe de Marey. Après son départ du Musée Grévin, il va se consacrer pendant plusieurs années à des essais sur le "stéréo-cinéma". Mais désormais, l’échec est consommé sur toute la ligne...

"Nouveau Promcthée, écrit Maurice Noverre qui a consacré sa vie à lutter pour la vérité dans l’histoire si cruelle du cinéma, nouveau Prométhée, le flanc déchiré par l'affreuse misère, Emile Reynaud aperçut, à l’âge de soixante-trois ans, la Vie, avec les yeux des autres hommes... Son génie n’avait engendré pour lui-même et les siens qu’angoisses, épreuves, détresse et ruine..."

Finies les inventions, finie la joie de créer, fini l’espoir. Un seul souci désormais : le pain, le pain quotidien. Emile Reynaud essaie de travailler. Léon Gaumont — le seul homme de cinéma à s’être souvenu des mérites de Reynaud — lui procure une petite place d’employé dans son laboratoire de la rue des Alouettes. Puis il travaille comme mécanicien dans une maison de phonos, comme commis chez un architecte. La guerre qui jette ses fils sur le front le laisse sans soutien. Les yeux secs, mais les ongles enfoncés dans les paumes des mains. Emile Reynaud va vendre ses appareils.

Les brocanteurs, voyant que l’homme devant eux est acculé par la nécessité, font les difficiles. Le photo-scénographe est payé au prix du métal. Il ne reste plus à Reynaud que son théâtre optique, il le brise à coups de marteau. Et les bandes qui avaient fait les délices des spectateurs du Musée Grévin, il va, à la nuit tombante, les noyer dans la Seine. Exaspéré, ulcéré, meurtri. Emile Reynaud se vengeait au seuil de la mort en faisant table rase de son œuvre.

Il mourut le 9 janvier 1918 à l'Hospice d'Ivry, anonyme lit n° 35 parmi d'autres miséreux.

Émile Reynaud projetant "Pauvre Pierrot" en 1892 dans son Théâtre optique

________________________________________

| ACCUEIL | LE CINEMA | LE FRANÇAIS ÉMILE REYNAUD INVENTA LE DESSIN ANIMÉ |

bachybouzouk.free.fr