| ACCUEIL | LE CINEMA | ALICE AU PAYS DES MERVEILLES |

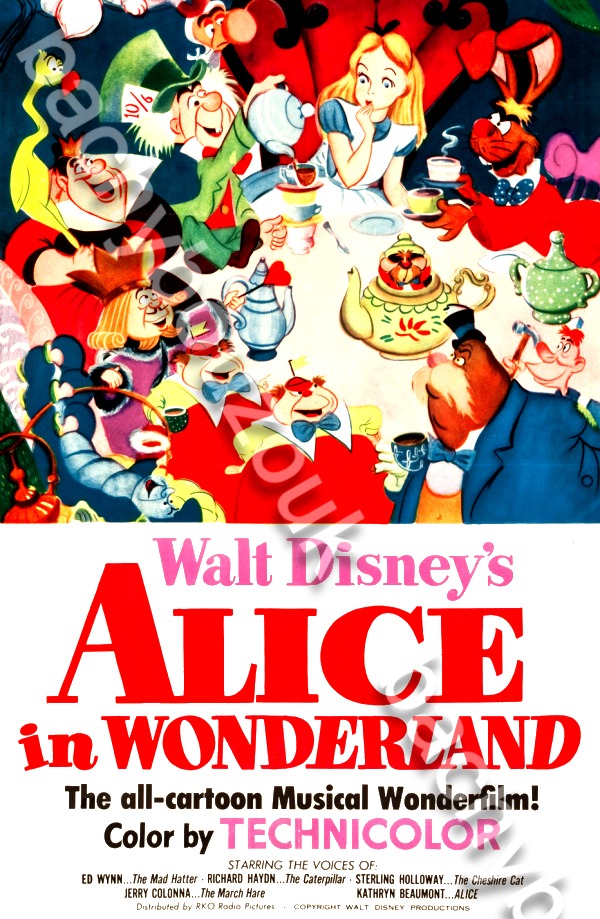

Poursuivant son voyage au royaume des fées, Walt Disney vient de terminer la réalisation du film Alice au Pays des Merveilles, inspiré du célèbre livre de Lewis Carroll. Ce grand dessin animé en Technicolor, qui a demandé près de cinq années de travail aux cinq cents collaborateurs des studios Disney est, sans conteste, l’œuvre la plus importante qui soit sortie, à ce jour, des laboratoires et des salles de croquis où se concrétisèrent, avec tant de grâce et d’ingénuité les délicates images de Blanche-Neige et de Cendrillon.

C'est précisément le succès remporté en France par ce dernier film qui a incité Disney à réserver pour Noël prochain la primeur de la présentation en Europe d’Alice, à Paris en même temps qu’à toutes nos grandes villes de province. Ce film sera d’ailleurs accompagné d’un documentaire en Technicolor, "La Terre, cette inconnue", qui fera suite à la série des grands reportages en couleurs de Disney, déjà brillamment inaugurée par "L’Ile aux Phoques" et "La Vallée des Castors".

L’article qui suit, et les photos qui l’illustrent vous expliqueront de quelle façon fut réalisé Alice.

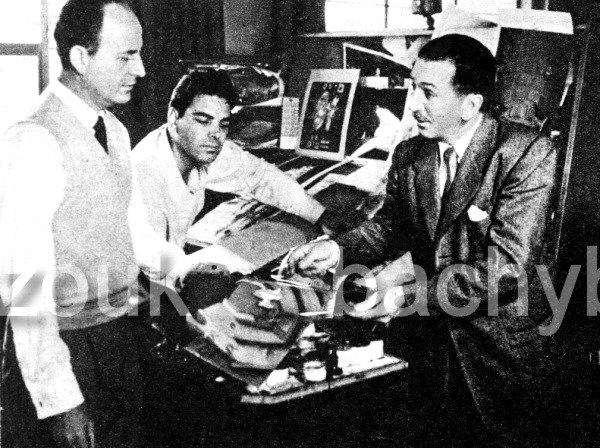

Réunis autour de Walt Disney, les scénaristes Win Hibler, Ted Sears et Ed Penner discutent, esquisses en main, du découpage.

La continuité du scénario d' "Alice" est ensuite évoquée dans ses grandes lignes, par une série d'ébauches croquées par Wilfred Jackson.

Cinq cents techniciens tracent alors les dessins qui seront ensuite assemblés par séquence.

Le problème de la couleur reste un des plus épineux. Disney discute le choix des coloris d'Alice.

Placés sous cellophane, les personnages dessinés d'Alice vont maintenant évoluer dans les décors imaginés ici par J. Hench.

La partition musicale tient toujours une part importante dans les dessins animés. Disney discute ici avec O. Wallace, compositeur d'Alice

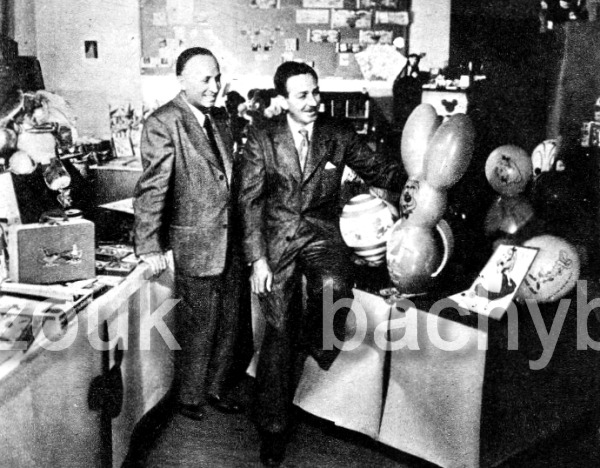

Walt Disney et son frère Roy (président des studios Disney) contemplent dans ce musée les jouets qu'ont déjà inspirés les personnages dessinés d' "Alice au Pays des Merveilles".

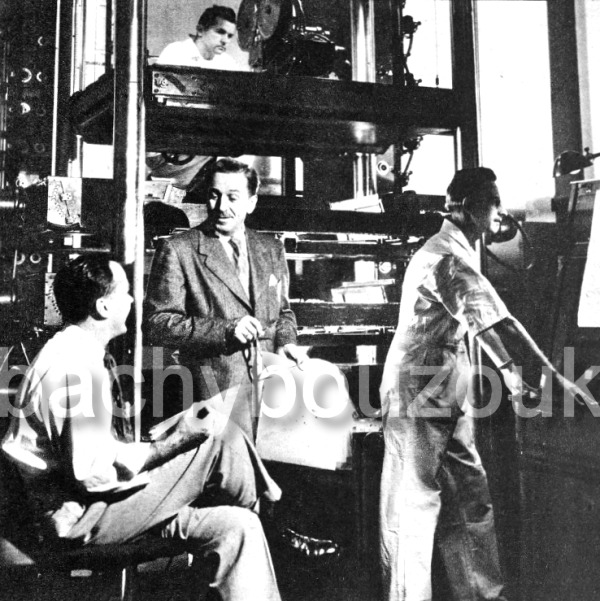

Cette curieuse machine, derrière Disney, est la "Multiplane", instrument magique et merveilleux, qui sert à photographier, animer et truquer les dessins animés.

____________________________________________________

Lorsque Walt Disney décida d’entreprendre la réalisation d’un dessin animé de long métrage, inspiré d’Alice au Pays des Merveilles, on cria à la gageure. Quatre films avaient déjà vainement tenté de transposer la légende, à la fois humoristique, naïve, sarcastique, hermétique... et terriblement surréaliste de Lewis Carroll. Disney, pourtant, n’eut qu’une réplique — qui dépeint tout l’homme — pour cingler ses détracteurs : "Vous prétendez que cette tâche est impossible, mais croyez-vous que j’ai récolté jusqu’ici quatorze Oscars en n’empruntant que les chemins de la facilité !"

Néanmoins, il s’attaquait cette fois à une forte partie, le plus gros enjeu, à coup sûr, de sa carrière. Tant qu’il ne s’était agi que de recréer les mythes, malgré tout assez classiques, des contes d’Andersen, de Grimm ou de Perrault, la porte restait largement ouverte à son improvisation poétique. Mais ici, il ne pouvait plus être question de prendre la moindre licence avec l’œuvre initiale sous peine de trahir à la fois le style et l’atmosphère étrangement irréelle de ce conte, revendiqué comme le premier manifeste du surréalisme et plus géniale transposition littéraire des rêves de l'enfance.

Disney, toutefois, avait compris que, seul, le dessin animé — et non plus des acteurs de cinéma — pouvait recréer ces personnages résolument anticonformistes et à la fois immatériels qui sont les héros de cette aventure. On ne peut, en effet, résumer le rêve qui entraîne Alice au Pays des Merveilles, dans cet univers qui tient tour à tour de Lilliput et de Gulliver et qui aboutit au jardin magique où une reine exterminatrice joue au croquet en frappant les hérissons avec des maillets en forme de flamants roses !

Non, on ne peut, logiquement, raconter le sujet d’ Alice, mais en revanche, on peut évoquer ses étranges personnages dont les manifestations ne se légitiment visuellement que par la magie du dessin animé. Comment concevoir en effet autrement que par l’alchimie du trait et des coloris, l’étrange chat Cheshire qui se dématérialise au gré de sa fantaisie pour ne laisser subsister dans l’air environnant que le fantôme de son sourire sarcastique ? Comment concevoir, autrement que par le dessin animé, cette ahurissante cohorte de personnages burlesques que constituent la chenille fumeuse de narghilé, le lézard Bill, le lièvre de Mars — effroyablement dément et discoureur —, ce chapelier fou à face de Macawber et le lapin blanc à binocles — préoccupé de ses gants, de sa montre et de sa part de gâteau ? Cette partielle nomenclature donne une idée du nombre impressionnant des interprètes dessinés de cette histoire.

Comme l’on sait le soin que Disney apporte à parfaire l’image de chacun de ses héros, les précisions qui vont suivre ne manqueront pas de surprendre nos lecteurs : Disney, en effet, a voulu que chaque geste, chaque mouvement, chaque réflexe des héros d’Alice, soit calqué d’après nature. Pour cela il engagea trente comédiens renommés de Hollywood (Kathryn Beaumont dans le rôle d’Alice, Ed Wynn dans celui du chapelier, Richard Haydn : la chenille, Sterling Holloway : le chat Cheshire, Jerry Colonna : le lièvre de Mars, etc.) à qui il fit effectivement tourner le film d’Alice. De ces scènes et des photos agrandies des séquences enregistrées, les dessinateurs des studios tirèrer leurs esquisses, puis, après correction, les croquis définitifs.

Des 500.000 dessins ainsi assemblés, 108.000 seulement furent retenus puis montés, après avoir subi les divers effets d’animation, de perspective avec décor en relief, truquages à la multiplane, traitement définitif au Technicolor et mixage des bandes sonores de dialogue et des six enregistrements musicaux de chansons...

Le résultat se solde, après cinq ans de travail lent et minutieux, par 3.500.000 dollars de frais représentant le prix de revient brut du plus long dessin animé de tous les temps : une heure un quart de projection !... Ainsi naquit "Alice", cette enfant chérie de Disney le Magicien auquel on pourrait volontiers, après cela, appliquer l’éloge laconique et sublime que Jean Cocteau décernait à Guillaume Apollinaire : "Tout ce qu’il touche, il le transforme en merveilles."

article publié en 1951

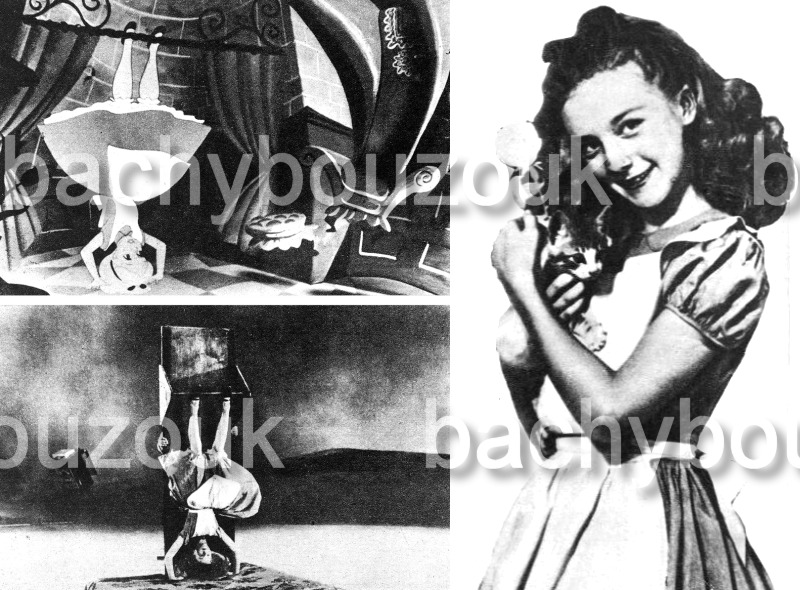

Chaque geste des personnages d‘Alice au Pays des Merveilles a été étudié d'après nature, en s'inspirant des photos posées par des acteurs.

Ci-dessus, à gauche, la chute d'Alice. A droite : Alice "en chair et en os".

Kathryn Beaumont mime pour le photographe la chute d Alice dans le terrier du lapin blanc.

Et voici, à droite, la même scène, telle que nous la verrons sur l'écran, inspirée par la photo précédente.

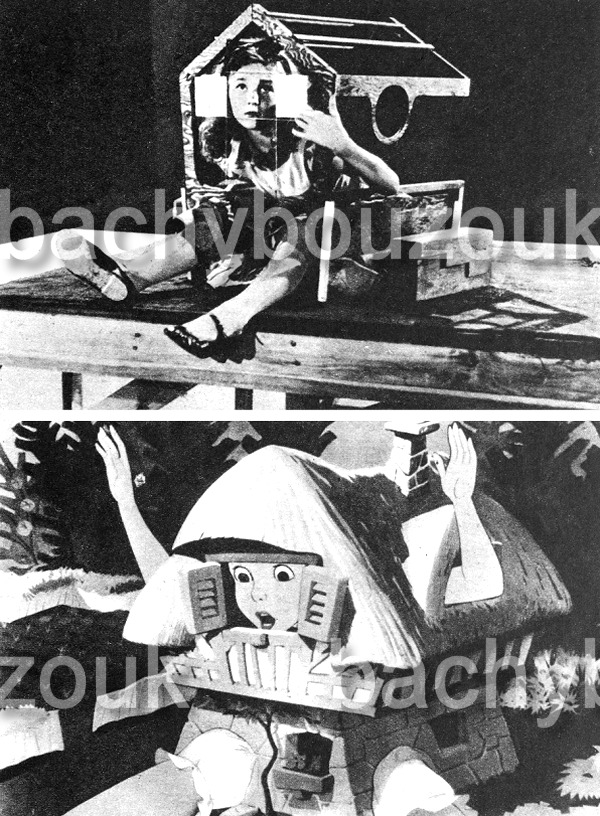

La rencontre d'Alice (Kathryn Beaumont) et de la chenille, fumeuse de narghilé - La même scène, telle que l'ont vue les dessinateurs de Disney après projection du film.

Une planche, quelques chiffons sur un cadre de bois : Alice tente d'ouvrir une porte - la scéne définitive.

En croquant le gâteau du lapin blanc, Alice grandit, au point de remplir toute la maison.

L'attitude de Kathryn Beaumont a été fidèlement reproduite sur le dessin. que nous retrouvons fidèlement reproduit dans cette image du dessin animé.

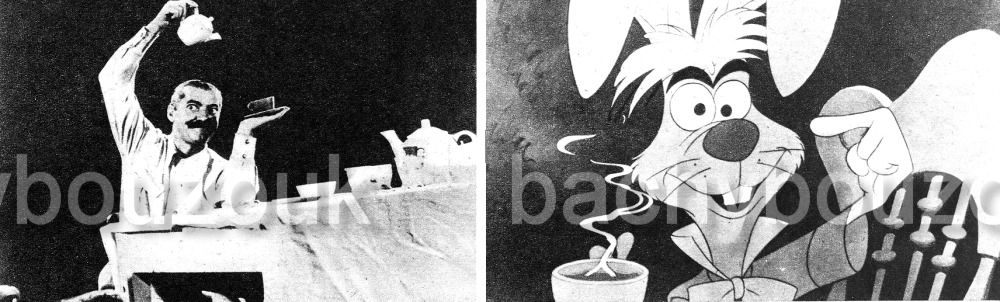

Le lièvre de Mars (Jerry Colonna) au thé du chapelier fou, roule des yeux ronds. En croquant le gâteau du lapin blanc, que nous retrouvons fidèlement reproduit dans cette image.

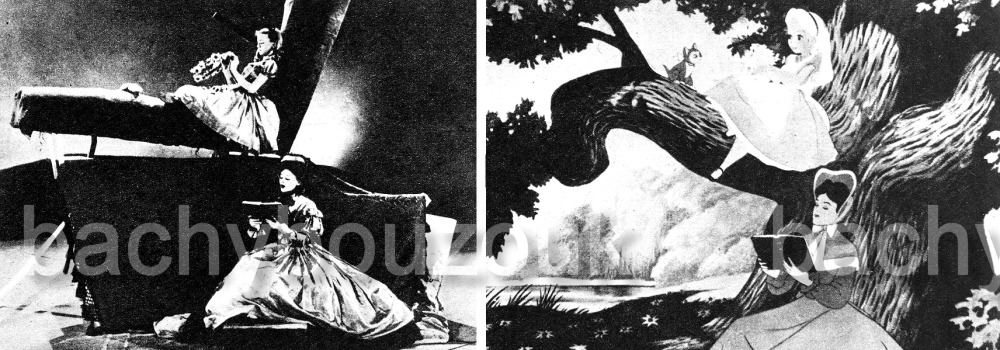

Alice, perchée sur une branche d'arbre, écoute distraitement le récit de son institutrice - Les personnages ont gardé leur attitude gracieuse, mais dans un décor de rêve.

____________________________________________________

Mickey présente Alice en couverture de "Cinémonde" publié en 1951

____________________________________________________

| ACCUEIL | LE CINEMA | ALICE AU PAYS DES MERVEILLES |

bachybouzouk.free.fr