| ACCUEIL | LE CINEMA | 28 DECEMBRE 1895 |

VINGT MINUTES DE RÊVE POUR VINGT SOUS

35 spectateurs assistaient le 28 décembre 1895 à la première séance de cinéma. C'étai un soir comme les autres, un soir de ce Paris léger de décembre 1895 qui se souvenait encore des festivals de la Noël. Rien n'indiquait un événement sensationnel. Sur le boulevard des Capucines, contre la porte principale du Grand Café, un panneau-réclame avait été apposé, que les passants lisaient d’un coup d’œil rapide, en haussant les épaules.

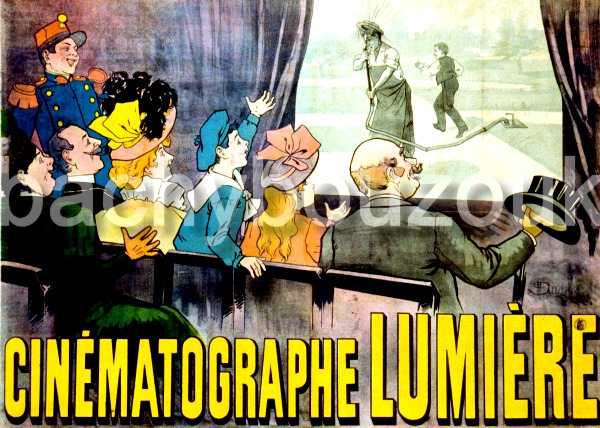

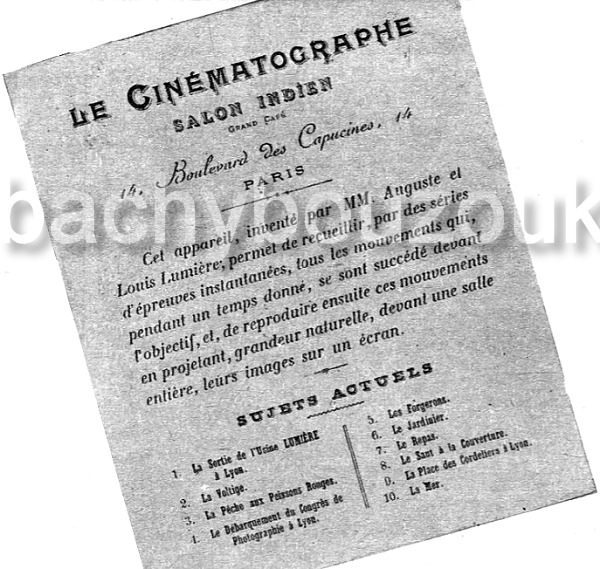

On y lisait : "Le cinématographe. Salon Indien. Grand Café. Cet appareil, inventé par MM. Auguste et Louis Lumière, permet de recueillir, par des séries d’épreuves instantanées, tous les mouvements qui, pendant un temps donné, se sont succédés devant l’objectif, et de reproduire ensuite ces mouvements en projetant, grandeur naturelle, devant une salle entière, leurs images sur un écran".

Le cinéma naissait dans l’indifférence générale. La foule passait : le "cinématographe" lui apparaissait comme un truc fallacieux pour gruger le badaud complaisant. Lorsque 9 heures sonnèrent, il y avait, dans le Salon Indien, en tout et pour tout, 35 personnes qui avaient acquis, pour la modique somme de 1 franc, le droit d’assister aux dix "sujets actuels" proposés à leur imagination : "La sortie de l’usine Lumière à Lyon", "La voltige", "La pêche aux poissons rouges", "Le débarquement du Congrès de Photographie à Lyon", "Les forgerons", "Le jardinier", "Le repas", "Le saut à la couverture", "La place des Cordeliers à Lyon", "La mer".

Ces 35 spectateurs se regardaient d’un air étrange, comme les complices d’une action un peu diabolique. L’électricité s’éteignit soudain. Une sorte de grésillement se fit entendre. Et, sur la toile tendue, apparut le reflet d’une lueur tandis que le pianiste au col raide tapait les premiers accords d’une marche. Sur l’écran, étrange vision, vivaient soudain, les ouvriers qui sortaient des usines Lumière, avec des gestes pas tout à fait naturels. Le diable avait-il pénétré dans la salle ? Pendant vingt longues minutes, les images se succédèrent, vingt minutes de rêve pour vingt sous!

Quand les spectateurs du Salon Indien sortirent, le visage ébloui par le miracle qu’ils venaient de vivre, ils croisèrent, sans même les voir, deux jeunes hommes qui souriaient dans leur barbe : Louis et Auguste Lumière. Ceux-ci avaient loué pour 30 francs la salle du Grand Café. La recette se montait à 35 francs ; c’était un succès au lieu du four noir attendu. Le lendemain, seul journal de Paris, "Le Radical" publiait un article élogieux sur l’invention nouvelle "à laquelle, disait le journaliste, on a donné le nom un peu rébarbatif de cinématographe".

Les frères Lumière avaient gagné la partie. Les représentations suivantes, sans aucune publicité, firent des recettes de 3.000 francs par jour. Nouveau né, le cinéma allait bientôt entreprendre, sous l’égide de Charles Pathé, son "circuit" dans les foires et gagner la province.

Mais que de chemin parcouru depuis.

film "La sortie de l’usine Lumière à Lyon"

les frères Lumière

__________________________________________

C’EST AU COURS D’UN ACCÈS DE MIGRAINE QUE LOUIS LUMIÈRE INVENTA LE CINÉMATOGRAPHE

Le cinématographe, dernier venu d’une longue lignée d’innovations et dernier-né d’un siècle forcé, dans un pays qui ne savait plus à quel régime se donner, fut bercé par Félix Faure. C’était assez pour qu’on ne le prît pas au sérieux. Au surplus, ses auteurs arboraient le nom de Lumière, plus proche du calembour que du patronyme. Jamais jusqu’alors on n’avait relevé la moindre prédestination dans un nom. Celui-ci était par trop simpliste et appartenait visiblement à la fantaisie verbale.

Enfin, à part les dessins animés de Reynaud et quelques autres jouets romantiques, toutes les tentatives faites jusqu'alors de la décomposition photographique du monde appartenaient domaine du laboratoire, voire de la science. Le cinématographe, au nom barbare, avec ce "graphe" pédant en queue, annoncé par des affiches coloriées, sentait sa lanterne magique et son théâtre d’ombres à plein nez.

Sa révélation aux badauds eut le charme d’une course d’ectoplasmes. Robert Houdin n’était pas oublié. Le truc, car il ne pouvait s’agir que d’un truc, était réussi et l’on attendait l’erreur perceptible qui permettrait de le découvrir. Le crissement de cigale qui accompagnait la projection laissait deviner qu’une mécanique astucieuse — peut-être quelque jeu de miroirs — était à l’origine du subterfuge.

Et dans le clignotement de kermesse, la vie que les frères Lumière mettaient soigneusement en conserve, apparaissait comme une distraction qui aurait son heure de célébrité sur les champs de foire.

Ceux-là furent rares qui pressentirent qu’une écriture nouvelle était créée et que la vie du monde s’en trouverait modifiée. C’est bien d’une écriture ou mieux d’un idéogramme qu’il faut parler, plus que d’un art, d’une industrie ou d’une science, puisque le cinématographe est la résultante de ces différents états, les contient tous et s’en libère dans son déroulement triomphal.

Découverte importante et dont nous sentons qu’elle est appelée à jouer dans l’avenir un rôle infiniment plus important que celui autorisé par ses balbutiements. De tout temps, l’ambition des hommes fut de créer la vie. Des alchimistes aux désintégrateurs d’atomes, le même problème prédomine. Ni les poupées de cire des magiciens, ni les greffes animales, ni ce cœur incertain ans ui bat sous un globe depuis quelques falrnrs années, n’ont permis la moindre lueur d’espoir. L’homme demeure cette étonnante statue de verre dont les moindres veinules sont définies, dont les pensées les plus secrètes sont disséquées, mais qui, dans sa transparence, présente la plus déconcertante énigme. Pourtant, on ne compte qu’il est moins une réalité qu’une apparence, une projection dans l’espace et le temps d’un archétype souverain. Qu’on accepte le principe de ces "lumina", qu’on s’accommode du film éternel de l’univers, et notre petite mécanique à croix de Malte s’entoure d’un nouveau mystère. Elle ne crée pas la vie, mais elle l’enregistre, l’accumule, la calque et la "rend" sous la forme de phantasmes lumineux. Si nous acceptons le stratagème de la répétition, nous pourrons dire qu’elle la prolonge. Tous, nous avons été ébranlés et éblouis par la résurrection de morts célèbres ou inconnus sur le linceul de l’écran. Nous en avons également été humiliés, car cette existence post mortem, dépouillée de sa chair et de ses attaches de vie, nous apparaît purifiée d’une inspiration sans souillure.

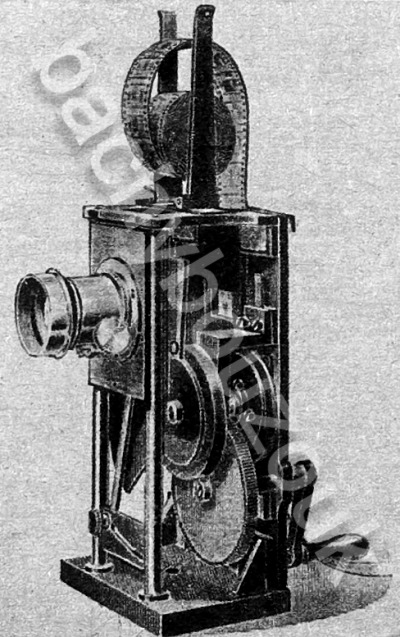

Le temps n’est pas d’attacher à cette destinée occulte une importance excessive, mais nous désirions lindiquer à l’orée d’une étude qui ne fait place qu’au réel et à la mécanique terrestre. Il convient également de remarquer que, si la machine initiale n’a reçu que des améliorations anodines, par contre, on a tenté de la perfectionrer en empruntant aux sens de l’homme d’autres éléments de perception. Son, couleur et relief sont les adjuvants essentiels, mais non pas décisifs, de cette alchimie. Alors que les grands arts classiques se sont toujours flattés d’offrir des interprétations de la réalité ou, plus exactement, un choix du monde réel ou du monde qu’on veut imaginer.

Cette sélection fut, jusqu’ici, informatrice, instructive, spectaculaire et parfois — rarement — poétique. Son devenir nous échappe, mais il n’est pas inutile de constater que l’invention du cinématographe se situe à l’époque où la science s’est attaquée à un hermétisme que quelques années plus tôt, on eût encore qualifié de divin. Soudain, l’œil pouvait scruter l’intimité d’un corps et la parole traverser les océans. Avant même que l’image mouvante ne fût fixée, la voix humaine s’inscrivait dans un sillon fragile. Et les ingénieurs modifiaient une entité mystérieuse dont ils allaient découvrir les innombrables conséquences sans en connaître jamais les causes. La voie était ouverte à ces recherches dont chacune marque le recul apparent de Dieu et active l’asphyxie de l’homme.

On notera, en passant, la similitude de personnalité des deux chercheurs qui ont doté notre verseau de nouveaux signes. Comme Lumière, Morse était un photographe. Comme lui, il était un artiste. Comme lui, il fut un industriel.

Peut-être Samuel Morse attachait-il plus d'intérêt à son portrait du général Lafayette qu’à son bricolage scientifique. Peut-être Louis Lumière connut-il une joie plus grande qu’en 1894, le jour où, encore collégien, il imagina ses préparations sensibles.

Plus tard il devait multiplier les brevets, abordant les domaines les plus inattendus, trouvant des solutions heureuses, ingénieuses et toujours rationnelles. Mais pour la légende — rectification humaine de l’Histoire — Lumière demeure le "père du cinématographe", une sorte de Gutenberg en veston. On regrette que les surréalistes ne l’aient pas décrit avec leur minutie maniaque.

Il n’entre certes pas dans nos intentions d’oublier une querelle tenace, aux termes de laquelle cette étiquette pourrait être contestée à Louis Lumière. Lui-même n'a jamais nié avoir eu des précurseurs. Il connaissait leurs travaux et il les appréciait. Il en a tiré les enseignements nécessaires pour réussir là où ils avaient définitivement échoué. Enfin, et surtout, il fut le premier à définir quel serait le but de l’image animée, à quelles fins elle serait utilisée. Enregistrement, projection, conception d’une écriture inédite, tels étaient les problèmes qu’il s’était résolu de vaincre. Et il en triompha par une nuit lyonnaise, au cours d’un surprenant accès de migraine qui pare l’invention d’un lancinant parrainage.

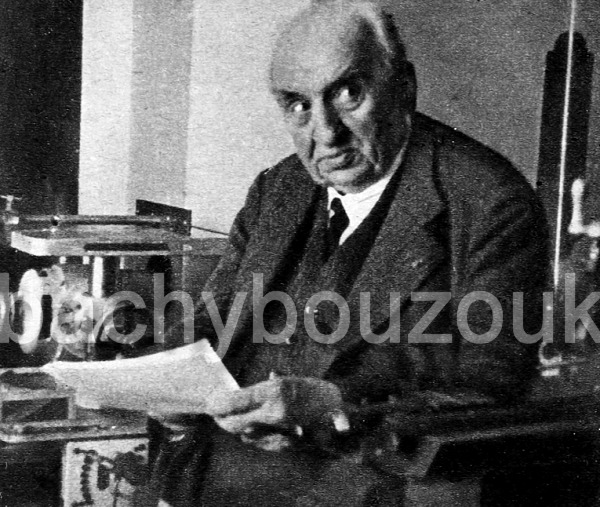

Auguste, qui avait contribué à ses travaux, connut ses espoirs et ses déceptions ; tout en ayant participé de façon concrète à l’invention, il s’en détacha volontairement au fil d’une carrière glorieuse. Au moment où leurs deux routes, si longtemps communes, se séparèrent, les deux frères se partagèrent loyalement le bagage de leurs réalisations. Le cinématographe avait été pensé, désiré, conçu par Louis. En lui abandonnant singulièrement le mérite d’une invention dont on le disait co-auteur, Auguste fit preuve d’une rare honnêteté. Il déclara putative une paternité qui aurait perpétué son nom dans l’histoire du cinématographe. Ce geste, qui l’honorait, soulignait son admiration pour une découverte dont il sentait gronder les répercussions.

Louis lui rendit un hommage public en déclarant : "Si notre collaboration n’a pas été effective dans un certain nombre d’etudes que nous avons cependant signées de nos deux noms accolés, nous n’en avons pas moins vécu toujours dans une communion d’idée, dans une affection profonde. Mais nos aspirations nous ont souvent poussés à diriger nos travaux personnels dans des voies fort différentes. Si les solutions que j’ai pu donner à des problèmes se rattachant à la physique et à la chimie appliquées ont conduit à des satisfactions de l’esprit, mon frère, par ses découvertes biologiques et chimiques, a, de son côté, réalisé de très belles choses et apporté de précieux soulagements aux misères pathologiques qui accablent notre pauvre humanité. Son œuvre a donc été plus utile que la mienne... "

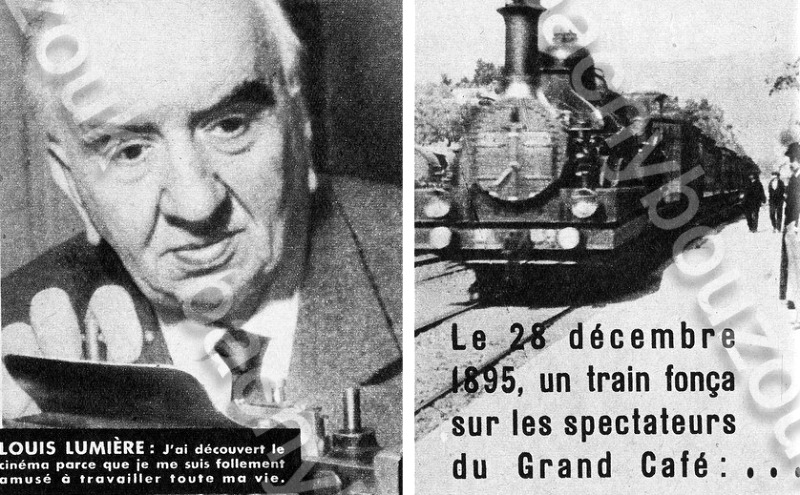

Louis Lumière, Lumière tout court, comme l’appelle déjà le monde entier, demeure le magicien dont on est un peu surpris de connaître le visage, la voix, le comportement et somme toute, l’expérience humaine. On l’imaginerait volontiers dans un Olympe inondé de musique de Paul Dukas, et commis à la surveillance des fantômes.

Chaque jour, des millions de spectateurs voient le miracle se reproduire dans sa machinale simplicité. Ce ciel d’été qui s’offre à leurs yeux éblouis est un morceau du ciel de France, transposé sur les écrans du monde.

__________________________________________

Louis Lumière

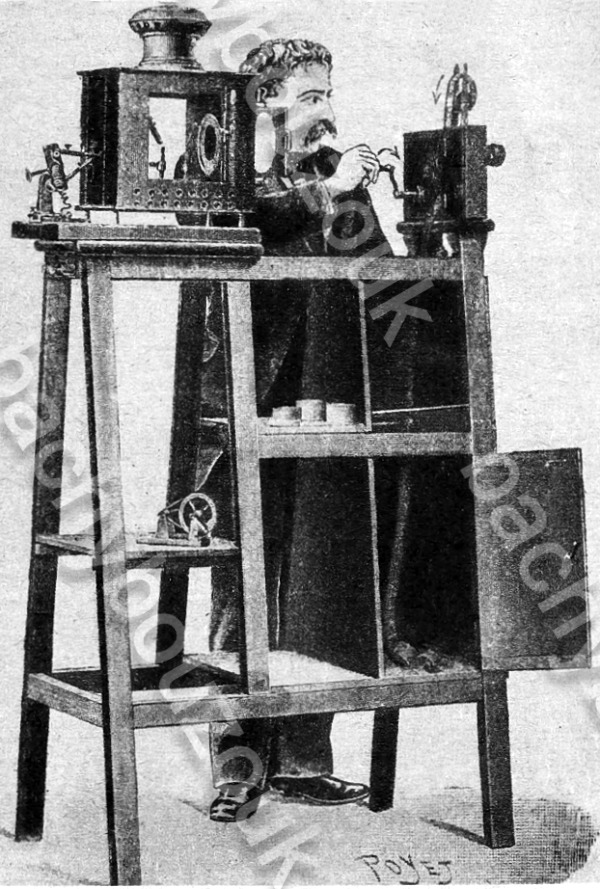

L'appareil Lumière

Le premier appareil de projection.

Le programme-prospectus du Salon Indien

L’un des premiers films de Louis Lumière : "Bataille de Femmes"

"L’Assassinat du Duc de Guise" ...en, 18 mètres, et 15 ans avant la "superproduction" du Film d’Art.

| ACCUEIL | LE CINEMA | 28 DECEMBRE 1895 |

bachybouzouk.free.fr