| ACCUEIL | LE BROL | H. G. WELLS |

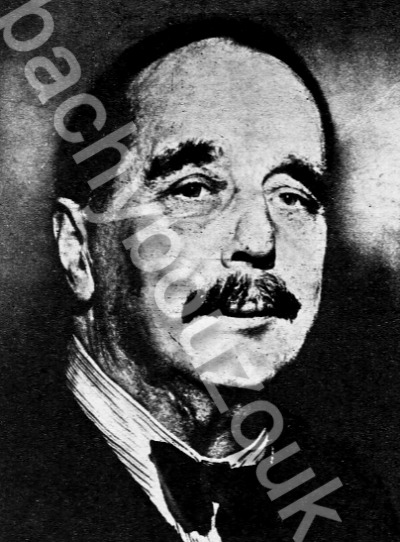

Herbert George Wells est un écrivain britannique né le 21 septembre 1866 et mort le 13 août 1946

H. G. WELLS L’HOMME OUI FAISAIT DES MIRACLES... ...MAIS N'Y CROYAIT PAS

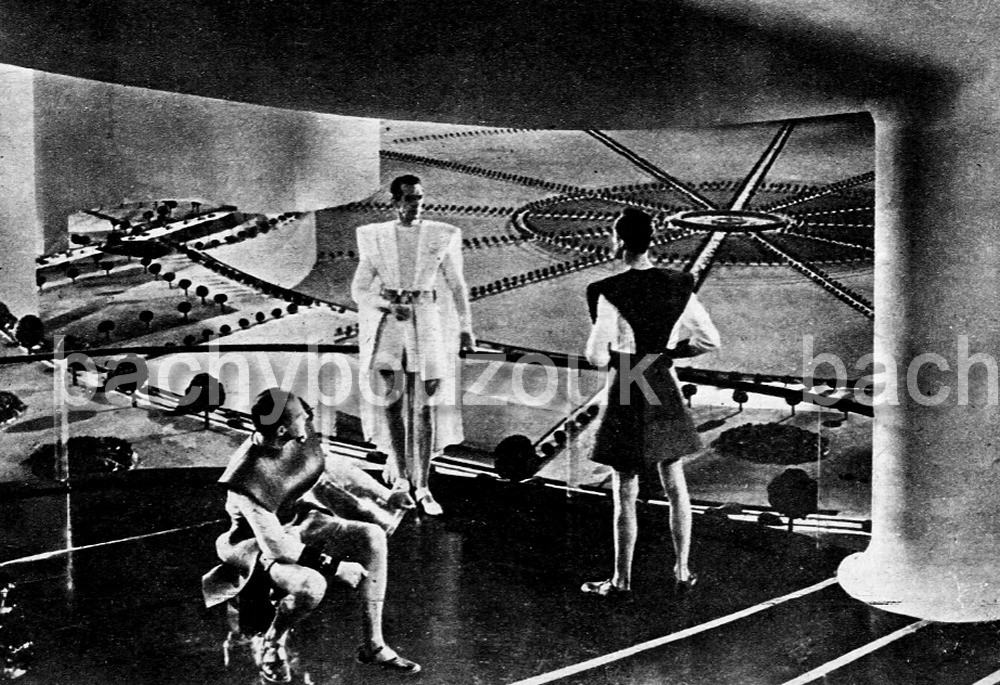

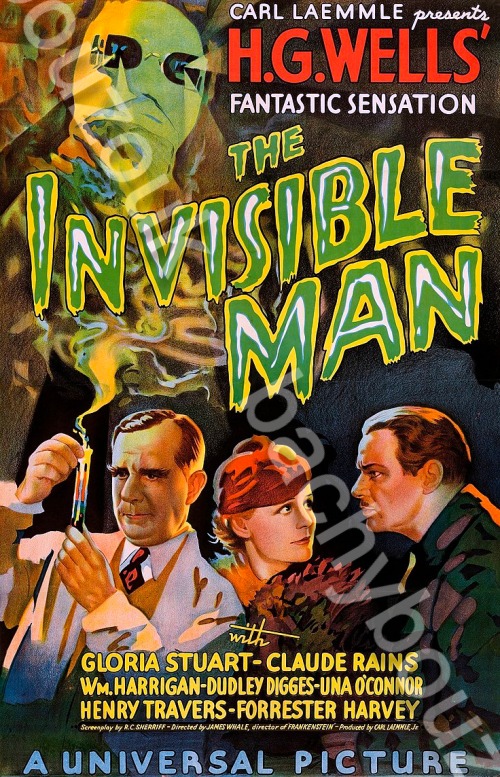

H. G. Wells qui fut maître, avant Dieu, de l’univers qu’il imagina. L’apport de Wells au cinéma est considérable. Le public rattache, le nom de l’illustre écrivain qui vient de mourir aux réalisations telles que La Vie Future, L'Ile du Docteur Moreau, L’Homme qui fait des Miracles et L’Homme invisible. La clé même de cet esprit curieux, insatiable de savoir et de prévoir, est dans ces phrases étranges que chacun de nous a dû prononcer à l’époque où ces films tenaient l’affiche :

— Allons voir La Vie Future...

— As-tu vu L’Homme Invisible

Avec Wells, nous sommes allés rêver au delà de l’absurde. Wells lui-même était "l’homme qui faisait des miracles". Son imagination, malgré toutes ses hardiesses, était restée scientifique et matérialiste. Il était un des rares hommes qui peuvent imaginer tout ce qu’ils désirent voir et qui vivent assez longtemps pour assister à la réalisation de leur pensée. Bien avant la soi-disant vulgarisation des théories d'Einstein, Wells s’était amusé à voyager dans le temps, et la relativité lui était aussi familière qu’un billet de métro ou un réchaud à gaz. Les vitesses sans cesse augmentées, les records d’avion, les fusées, les V-2, ne devaient pas l’étonner. Il en prenait connaissance avec une satisfaction semblable à celle qu’éprouve un spéculateur à la Bourse quand ses prévisions s’avèrent justes.

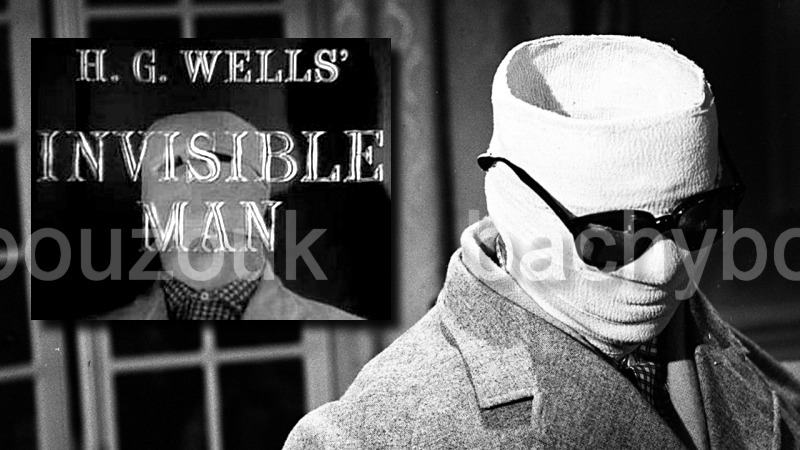

Le cinéma réalisa l’irréalisable et, pantelants, des millions de spectateurs assistèrent aux exploits du fameux "Homme Invisible".

Wells, dont les romans, en grande partie autobiographiques, rappellent son enfance auprès d’une mère, domestique dans un grand château, était surtout autodidacte : un jeune homme de sa classe ne pouvait étudier à Oxford ou à Cambridge. Une soif de connaissances qui le rongeait comme une maladie, et une mémoire prodigieuse qui enregistrait pêle- mêle, mais qui ordonnait avec méthode, l’aidèrent à accumuler une culture scientifique étendue, ainsi qu’à former un caractère définitivement hostile à toute expérience spirituelle, et imbu d’un bon sens agressif. Son ombre qui ne peut plus se fâcher (il eût été furieux en lisant cette phrase même) opposerait un démenti à ce que ses lecteurs ont pourtant toujours ressenti : à savoir que l’homme qui avait conçu la guerre des mondes a le petit employé incapable de se servir de sa toute-puissance attrapée comme une scarlatine ; l’humble et pathétique Mr. Lewisham ; et le démoniaque docteur Moreau était, malgré toutes ses protestations, un poète. L’homme qui relate sa promenade au bord de la mer avec Joseph Conrad :

— Ce yacht que vous voyez au loin — dit Conrad — diriez-vous qu’il danse, qu’il flotte avec grâce, qu’il se pâme au creux des flots ou qu’il est suspendu comme dans une attente ?

— Moi — répond Wells — je dirais tout simplement ce que je vois. Je dirais qu’il est là...

...Ce Wells qui avait fait sa communion la rage au cœur ("ces hommes en jupes et en dentelles") a, tout de même créé mille atmosphères, mille personnages émouvants, drôles et tragiques. Et, ô ironie du sort, sans nous mêler de prophéties à notre tour, il est fort possible que ses œuvres de prédiction resteront au même titre que les poèmes visionnaires de l’Ancien Testament, qui nous intriguent encore. Sa curiosité était tissée d impatience. L’éducation qui s'attarde aux préoccupations du moyen âge, à l’époque où la vie exige surtout des spécialisations techniques ; l'esclavage de la femme avec ses besognes ridicules de lessive et de vaisselle lorsque, théoriquement, elle s’est affranchie ; les préjugés sociaux et politiques sont des ritournelles passionnées dans les romans de Wells.

Expert ès l’avenir, il en voulait à Fritz Lang pour son Métropolis, qu'il avait trouvé "ridicule". Dans un essai, Wells s’était mis à démolir les postulats de cette anticipation cinématographique. Sa critique, certes pertinente et sensée, n’est pas sans insinuer que l’anticipation reste son domaine, à lui, Wells ; une sorte de chasse gardée, et qu’il s’applique à se venger de l'intrus. Comment, s’écrie-t-il, dans cet avenir lointain le prolétariat serait encore plus asservi qu’aujourd’hui ? En supposant qu’il n’y ait pas de révolutions, le capitalisme ne chercherait-il pas à payer sa rançon, tous moyens centuplés ? Quels sont ces robots enchaînés aux cadrans ? aux cadrans, je vous demande un peu, puisque le moindre polytechnicien peut vous prédire la venue prochaine des régulateurs automatiques sous toutes les formes imaginables ? Cette femme qui mène une procession souterraine, avec des torches, à une époque où les murs seront tout naturellement fluorescents ? Ces avions qui contournent les gratte-ciel, et pas un seul hélicoptère ? Ces voitures dont le modèle ne dépasse pas les contours de 1923 ? Et pourquoi, demande enfin Wells, qui, décidément ne veut rien comprendre à l'expressionnisme allemand, pourquoi dans l'évocation de Babel, les bâitsseurs sont-ils tous chauves ? « "It is just unbearably silly." (C'est intolérablement bête.)

Glorieux passé. Sinistre présent. Etrange "Vie Future". Tout cela se ramène à l’éternelle tragédie de l’homme devant la vie.

L’esprit de Wells se complaisait sur l’écran comme le poisson dans l’eau. Si Wells refusait, indigné, de croire aux miracles de la légende et de la religion (il déclarait pourtant dans son Histoire concise du Monde que Jésus avait sûrement existé), il savait bien que la grande masse des vivants ne demande pas mieux que d’y croire ; les miracles raffermissent la foi. Pour les innombrables saint Thomas de l’humanité, il y a le cinéma qui, précisément, est capable de nous montrer ce que nous avons envie de voir. Sans la pellicule magique, l’homme invisible serait resté aussi convaincant que l’ogre du Petit Poucet : invisible. Il y a un monde entre le récit imprimé de l’homme qui, à la taverne, commande à la lampe de basculer, qui arrête la terre de tourner, et l’image de Robert Young qui, effectivement, nous fait assister à ces exploits. Les horreurs du docteur Moreau, à la lecture, nous émeuvent autant qu’un fait divers bien mis en page dans Paris-Presse; mais le film nous fait courir des fourmis glacées dans le dos, il inonde de sueur la paume de notre main et, d’angoisse, nous fait mordre notre mouchoir. Là, du moins, nous en avons pour notre argent, et nous y croyons sans dif ficulté... sinon sans peine. Wells aurait sûrement été d'accord avec cette définition matérialiste : "Les miracles sont des sont des phénomènes impossibles que l’on se persuade d’avoir vus, après les avoir vainement souhaités."

Souhaités ou pas, le cinéma ne connaît pas l’impossible. Wells était bien servi. Les utopies de la Vie Future, les miracles du petit homme ordinaire, les pansements qui ne pansent rien, nous ont été donnés à voir. Wells a beaucoup d’imitateurs dans son genre littéraire, mais le cinéma irréel en est encore à ses débuts. Il est vrai que certaines bandes d’actualité de la guerre étaient du pur Wells. Les hommes sont ainsi faits : cet écrivain intègre, érudit et réformateur, que Staline avait qualifié de "petit bourgeois", rêvait pour distraire le monde de vitesses vertigineuses et de moyens de destruction interplanétaires...

publié en 1946

_____________________________________________

de nombreuse adaptations furent réalisées pour le cinéma et la télévision

série britannique de la fin des années 1950 (diffusée en France en 1962)

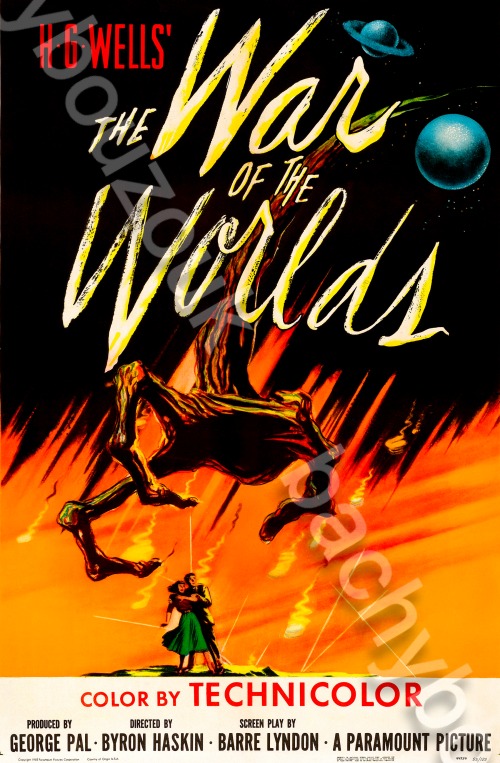

La Guerre des mondes (The War of the Worlds) sera adaptée plusieurs fois à partir de 1953

1953

_____________________________________________

| ACCUEIL | LE BROL | H. G. WELLS |

bachybouzouk.free.fr