| ACCUEIL | LE BROL | TELSTAR |

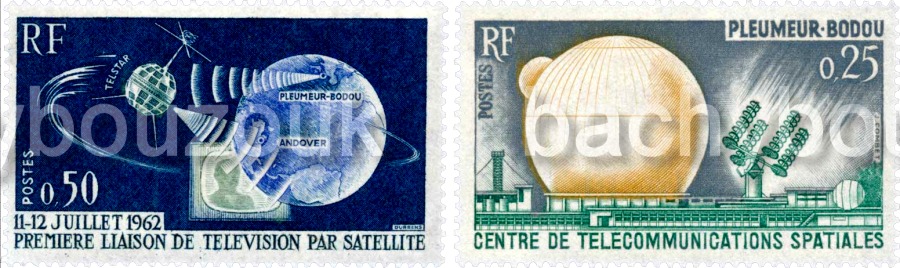

Telstar 1 était un satellite de télécommunications expérimental, le premier lancé dans un cadre commercial et financé en grande partie sur fonds privés. Lancé en 1962, il a marqué un tournant dans l'histoire des communications, inaugurant l'ère des télécommunications par satellite, tout en constituant une réplique des américains au lancement de Spoutnik dans la course à l'espace, réalisant la première retransmission télévisée en direct en mondovision.

__________________________________________________

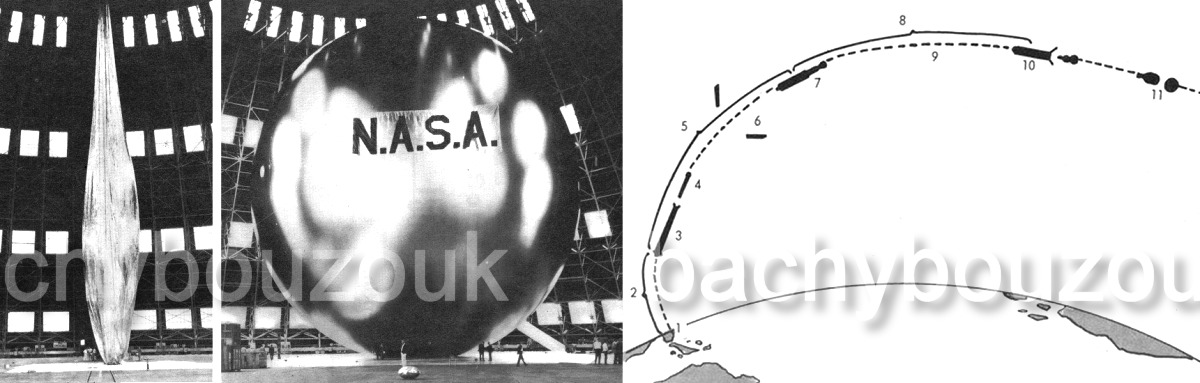

Avant Telstar : Les deux satellites Echo ont été construits par la NASA dans le cadre de la première expérimentation de satellites de communications. Chaque engin était un satellite ballon passif, dont la surface métallisée permettait la réflexion des ondes hertziennes. Deux points à la surface de la terre pouvaient ainsi être mis en relation via un rebond sur le satellite.

À la suite de la perte de Echo 1 (échec du lanceur Delta, le 13 mai 1960), Echo 1A (souvent appelé Echo 1) fut lancé et placé le 12 août 1960.

ÉCHO - Les essais de gonflage au sol.

A gauche : ÉCHO 1. Sphère d'environ 30 mètres de diamètre constituée d'une pellicule de matière plastique souple. Le gonflage réel, qui devait s'effectuer après la mise sur orbite, a posé des problèmes délicats. Plusieurs mois après son lancement, Écho 1 avait perdu une grande partie de son pouvoir réflecteur, sa surface n'étant plus lisse.

A droite : ÉCHO II, d'un diamètre légèrement supérieur (41 mètres environ), a été conçu pour conserver plus longtemps sa forme : pellicule de matière plastique plus épaisse entre deux lamelles d'aluminium. Un premier essai de vol sub-orbital enregistré par des caméras devait permettre la mise au point du système de largage et de gonflage. Echo 2 était un ballon en Mylar métallisé de 41,1 mètres de diamètre lancé le 25 janvier 1964.

La séquence de lancement du satellite ÉCHO 1.

1. Lancement de l'engin porteur à la verticale.

2. Autopilotage, fusée Thor.

3. Arrêt du moteur principal du Ier étage après 160 s.

4. Séparation et allumage du 2e étage.

5. Intervention du guidage radio.

6. Séparation des revêtements de protection.

7. Arrêt des commandes du second étage, après 275 s.

8. Intervention de l'appareil de contrôle de vol Douglas.

9. Période de trajectoire tous gaz coupés, changement de position de l'engin à 900 s.

10. Allumage du 3e étage, à 1 175 s.

11. Séparation du satellite à 1 215 s.

__________________________________________________

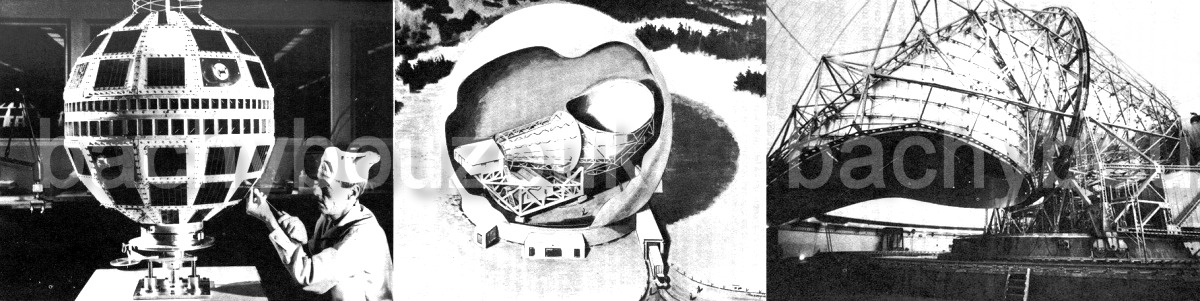

Le satellite en laboratoire - L'antenne réceptrice de la station spatiale de Pleumeur-Bodou. (coupe du Radôme et l'antenne installée)

On se posait la question : Aurait-on un jour le satellite parfait ?

Et d'abord, qu'est-ce qu'un satellite de communication parfait ? Aux yeux des techniciens, il doit remplir trois conditions :

1° Il doit évoluer à une grande altitude, qui lui permette d'avoir des vues directes sur des stations éloignées de plusieurs milliers de kilomètres.

2° Cette altitude doit être limitée par la portée utile des ondes hertziennes.

3° Surtout, il doit être fixe, comme le sont les relais terrestres vers lesquels les émetteurs et les antennes sont pointés une fois pour toutes (voir antennes parisiennes de télévision toutes dirigées vers la tour Eiffel).

Les ingénieurs d'outre-Atlantique travaillent obstinément à réaliser le satellite qui réunisse ces trois conditions, chaque expérience apportant un progrès sur la précédente : le 10 juillet 1962, de Cap Canavéral, ils ont lancé Telstar.

TELSTAR est-il plus perfectionné qu'ÉCHO ? Oui, puisqu'ils en ont fait un satellite de communication actif, placé à bonne hauteur. Est-il enfin le satellite parfait ? Non, car ils ne sont pas arrivés à le fixer dans le ciel, où il n'apparaît que par intermittences. Actif, TELSTAR est en mesure de renforcer, d'amplifier en direction de la Terre les messages qu'il reçoit d'elle, ce qui est un avantage considérable pour la clarté et le volume des informations transmises. Intermittent, TELSTAR, même placé à bonne hauteur, ne peut s'y maintenir immobile. Il ne peut rester à distance de la Terre qu'en tournant autour d'elle (comme la pierre de la fronde ne peut rester à distance de la main qu'en tournant). Il tourne donc autour de la Terre, comme la Lune. Comme la Lune, et plus vite qu'elle, il se lève, il se couche, et de plus n'est pas toujours au même endroit à la même heure. Ce sont là de gros inconvénients : il faut l'attendre, le suivre, il faut se dépêcher de l'utiliser pendant qu'il est là.

Cependant, si les constructeurs de TELSTAR ont néanmoins tenté la grande aventure du lancement, c'est qu'ils se sentaient en mesure de pallier ces inconvénients et, au cours des longues études qui ont précédé la mise sur orbite, ils ont tout conçu en fonction de ces deux considérations : nous construisons un satellite actif et nous suivrons un satellite intermittent.

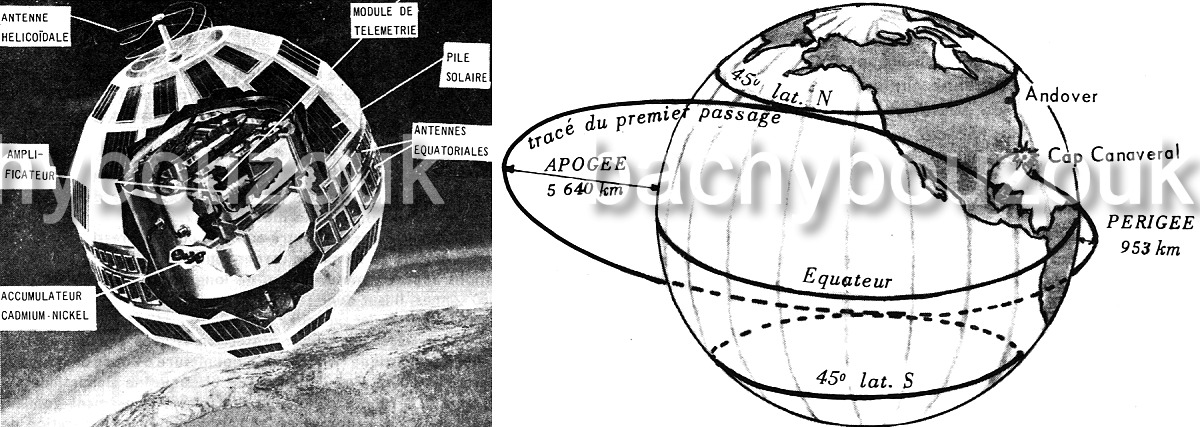

Chargé de recevoir des ondes hertziennes et de les renvoyer à la Terre après les avoir amplifiées, TELSTAR comporte un poste récepteur, un système d'amplification, un poste émetteur. Il doit, de plus, renseigner la Terre sur l'état et le fonctionnement de ces appareils (et, même, sur ce qui se passe dans son voisinage spatial) : pour cela, il est muni d'un système de télémesure. Les mesures, faites automatiquement à bord du satellite, s'inscrivent sur les cadrans à terre. Il possède encore un système de télécommande qui permet, de la Terre, de mettre en marche tous les appareils ci-dessus, de les arrêter, de les régler. Ce qui ne va pas sans alimentation en courant électrique : TELSTAR produit son propre courant.

Mobile intermittent, il est doté de circuits électroniques grâce auxquels les techniciens peuvent le repérer à son lever et le suivre jusqu'à son coucher. De sorte que TELSTAR est essentiellement un petit laboratoire électronique, où plus de 1 000 transistors et plus de 1 000 diodes sont enfermés dans une sphère de 87 cm de diamètre qui comporte 72 facettes et qui pèse 77 kg. La charpente est en aluminium, la coque en magnésium (deux métaux légers), et de la mousse de plastique, à l'intérieur de la coque, maintient et isole tous les éléments. Les signaux terrestres sont reçus par une antenne équatoriale (c'est-à-dire qu'elle ceinture la sphère à son équateur), amplifiés dans un amplificateur à 14 transistors, transportés dans un tube d'émission et renvoyés par une autre antenne équatoriale.

Pour la télémesure, les renseignements sont envoyés au sol, sous forme codée, par un petit émetteur spécial en liaison avec une antenne fouet, polaire.

Une autre antenne fouet, polaire aussi, est affectée à la réception des signaux de télécommande, sous forme codée, également.

La production de courant électrique est assurée par 3 600 cellules solaires. (La cellule solaire a la propriété de transformer l'énergie lumineuse des rayons solaires en énergie électrique.) Elles sont forcément situées à l'extérieur du satellite où elles reçoivent directement la lumière du soJeil qui, à cette altitude, n'est filtrée par aucun nuage. Le courant qu'elles produisent est mis en réserve dans des accumulateurs au cadmium nickel, permettant ainsi une alimentation continue même quand TELSTAR se trouve dans l'ombre de la Terre. Ces cellules solaires, très délicates, sont aussi très exposées : exposées à recevoir le choc violent de météorites (corps solides plus ou moins gros qui se déplacent dans l'espace à des vitesses considérables) et exposées à souffrir de radiations qui les détériorent.

Deux balises haute fréquence et une antenne hélicoïdale, polaire, donnent enfin aux appareils terrestres la possibilité de repérer le satellite et de le suivre.

Satellite actif et mobile, TELSTAR, on l'a déjà dit, ne peut se permettre d'évoluer trop haut ou trop bas et il faut s'accommoder de son intermittence en le faisant apparaître le plus souvent possible, chaque fois le plus longtemps possible, dans la zone d'utilisation. Il faut, de plus, tenir compte de la rotation de la Terre et des nombreuses causes de déformation de son orbite. Il faut, enfin, le lancer de telle façon qu'il garde sur la trajectoire une position favorable à l'échange des signaux hertziens. Il tourne donc autour ce la Terre, d'un mouvement assez compliqué, en forme d'ellipse. De sorte qu'il n'est pas toujours à la même altitude, celle-ci variant de 953 km à 5 640 km. Il met un peu plus de 2 h et demie pour faire un tour complet. Il tourne sur lui-même à la vitesse de 180 tours-minute, son axe le maintenant ainsi dans une orientation favorable à la réception et à l'émission de signaux.

Les Français et les Américains peuvent l'utiliser simultanément 9 fois par jour pendant 40 mn environ chaque fois.

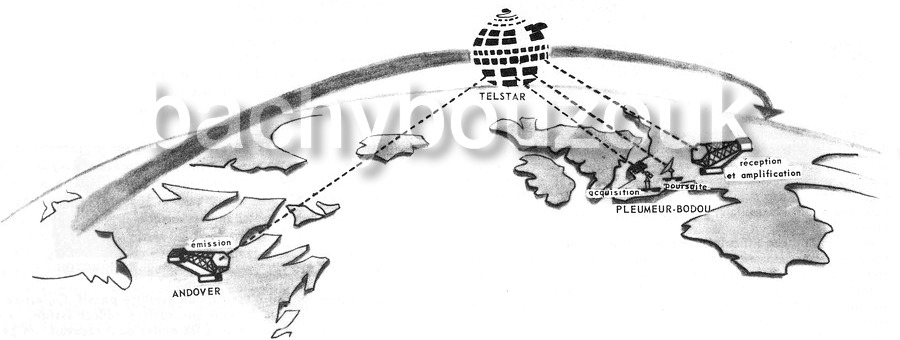

Dans quelles conditions précises se fait cette utilisation ? Les choses sont-elles aussi compliquées à terre que dans le ciel ? Le 10 juillet 1962, TELSTAR devait entrer en communication simultanée :

— du côté américain avec la station d'ANDOVER (État du Maine) ;

— du côté européen avec celle de GOONHILLY DOWNS en Cornouaille britannique et avec celle de PLEUMEUR-BODOU en Bretagne, près de Lannion.

Ces trois stations se ressemblent et il suffit que L'on visite celle de Pleumeur-Bodou pour comprendre comment les ingénieurs des trois pays ont résolu les difficultés qui tenaient à la poursuite d'un satellite actif et intermittent. Toutes les fonctions de réception, d'amplification, d'émission et de poursuite qui, sur TELSTAR, sont assurées par des appareils spécialisés, se retrouvent à Pleumeur-Bodou sur des appareils correspondants, mais de forme différente.

Le plus important d'entre eux, le plus impressionnant, est une antenne en forme de cornet-réflecteur qui, avec ses installations annexes, mesure 54 m de long, 29 m de large, et pèse 380 tonnes. Il faut donc :

— la faire rouler sur rails ;

— la protéger des vents : protection assurée par une énorme sphère de plastique (le radôme), qui mesure 64 m de diamètre et pèse 27 tonnes. Ces 27 tonnes de plastique ne tiendraient pas debout si la sphère n'était, de l'intérieur, légèrement gonflée.

A l'émission, l'antenne est remarquable. La concentration de la puissance obtenue est telle que l'onde hertzienne tient presque entièrement dans un pinceau extrêmement étroit, de 1/10 de degré, dirigé vers le satellite. Même précision à la réception. Mais il faut craindre ce qu'on appelle "les bruits de fond" : si l'on n'y remédie, ils couvrent entièrement les signaux sonores utiles. L'élimination des bruits de fond est assurée par un MASER amplificateur extrêmement sensible, à rubis et à grenat, qui doit fonctionner sous une température étonnamment basse (269° sous 0). Inutile d'ajouter qu'une telle température ne s'obtient que par immersion dans les gaz liquéfiés : le maser consomme 15 litres par jour d'azote liquide et presque autant d'hélium liquide.

Veut-on régler, de plus, cette lourde et délicate antenne avant l'arrivée de TELSTAR ? Il suffit de la diriger vers un « simulateur de satellite» placé à 5 km au sommet d'un pylône de 200 m, et elle recevra des signaux exactement pareils à ceux qu'aurait retransmis le satellite. En ce qui concerne les signaux de télémesure émis par celui-ci, la station possède un récepteur spécial avec antenne à 4 hélices. A ce récepteur de télémesure est associé un émetteur de télécommande utilisant la même antenne.

Outre la grande antenne, les visiteurs de Pleumeur-Bodou admirent le système qui permet de la pointer : quel mouvement d'horlogerie pour amener une masse de 380 tonnes à suivre un mobile avec une précision de l'ordre du 1 /100 de degré ! Quelle souplesse de fonctionnement pour conserver dans le faisceau hertzien une cible qui s'en échapperait en moins d'une seconde !

Ce n'est pas l'antenne elle-même qui accomplit les opérations d'acquisition et de poursuite, mais deux radars, deux traqueurs (l'un encore plus précis que l'autre) qui, transmettant leurs informations à un centre de calcul automatique, actionnent indirectement des servomécanismes qui mettent l'antenne en bonne place à tout instant. Sans entrer davantage dans le détail fort complexe des installations terrestres, il faut signaler le fait remarquable qu'elles ont été à même, d'emblée, de recevoir le premier message émis par les Américains. Mieux encore, elles leur ont envoyé, quelques instants après, leur propre message. Par la suite, elles ont assuré de façon satisfaisante le relais d'un programme de MONDOVISION (télévision mondiale).

Plus tard, elles sont entrées en communication avec un satellite analogue à TELSTAR : RELAY. Elles ont enfin permis d'établir des communications téléphoniques entre les deux continents : une "bande" de télévision permet le passage de 600 conversations téléphoniques simultanées, environ.

La perfection de ces installations terrestres suppose qu'elles peuvent compter désormais sur le passage régulier et le fonctionnement correct de TELSTAR ou de tout autre satellite de i même genre.

TELSTAR est-il un relais sûr ? On put en douter quand, en novembre 1962, voulant lui donner des renseignements qui eussent permis de corriger sa trajectoire, l'on s'aperçut qu'il ne les exécutait plus. RELAY, son frère cadet de cinq mois, aurait dû normalement prendre la relève, mais il se trouva "fatigué", lui aussi, dès janvier 1963. Heureusement, une modification ingénieuse du codage des signaux de télécommande permit à TELSTAR de se dépanner lui-même et, depuis, il s'est remis à assurer correctement son service, prouvant ainsi que l'on pouvait compter sur lui...

Compter sur lui... au moins provisoirement, puisque, aux dernières nouvelles, il semble que les radiations extra-terrestres l'aient touché à mort. Silencieux depuis février 1963, sa relève a été assurée le 7 mai par TELSTAR II, mieux protégé contre lesdites radiations.

article publié en 1963

__________________________________________________

en version instrumentale ou chantée, "Telstar" fut un des grands succès de l'année 1962...

__________________________________________________

| ACCUEIL | LE BROL | TELSTAR |

bachybouzouk.free.fr