| ACCUEIL | LE BROL | LA POSTE |

Parmi les services publics, la poste est peut-être, aujourd'hui, le plus familier de tous. A peine pense-t-on à la précieuse contribution que, depuis son origine, elle a apportée au progrès de l'humanité, en permettant le transport de la pensée.

En tant que servicee public, la poste joue maintenant un rôle économique et social important, et, à ce titre, son évolution doit suivre étroitement l'évolution générale du pays.

En fait, l'origine du transport de la pensée remonte à des temps très anciens, avant même l'apparition du support matériel (tablette ou papyrus). Les premières communications ont dû se faire par voie orale. Ainsi, dans les tragédies grecques, on voit le "messager" arriver haletant sur la scène après une longue course pour exposer les renseignements qu'il a pu recueillir sur les événements dont il a été témoin. Philippides, le soldat de Marathon, en 490 av. J.-C., qui courut d'une traite jusqu'à Athènes annoncer la victoire sur les Perses et tomba mort d'épuisement sur l'agora, est sûrement le plus glorieux ancêtre de nos facteurs.

Mais la poste telle que nous la comprenons aujourd'hui date du moment où la figuration de la pensée écrite devint une Réalité courante. Les civilisations anciennes du Proche-Orient ont fait un fréquent usage des tablettes en brique, qu'elles faisaient transporter par des messagers. Hérodote nous dit que Cyrus, 500 ans av. J.-C., avant de partir en guerre contre les Scythes, avait mis au point un service de relais ; c'est la plus ancienne mention d'une quelconque organisation postale. Dans l'Antiquité, les Perses utilisaient, dit-on, des hirondelles pour le transport des messages. Enfin, la plupart des cités grecques avaient leurs messagers spéciaux appelés "hémérodromes".

Les Gaulois durent posséder aussi un service de relation entre les tribus. Ainsi, César nous apprend dans "La Guerre des Gaules" que la nouvelle du massacre de citoyens romains d'Orléans (Genabum) par les Car)utes en 52 av. J.-C. se répandit très vite.

Ces liaisons étaient exceptionnelles, mais la conquête de la Gaule par les Romains va assimiler les Gaulois au régime romain. Au temps d'Auguste, Rome devait réaliser une organisation postale digne de ce nom.

La vie administrative gauloise fut intégrée à l'administration romaine. L'empereur avait besoin à la fois de transmettre les directives aux gouverneurs des différentes provinces, et en même temps d'avoir tous les renseignements possibles sur toutes les parties de l'Empire. L'organisation de la poste est due à Auguste, mais elle restera limitée à ce moment-là aux besoins de l'État, les pouvoirs publics ne se chargeant pas de transmettre la correspondance privée. Les voies militaires furent alors utilisées en un service régulier. Les routes étaient jalonnées de deux sortes d'établissements :

— "mutationes" (relais) placés à intervales réguliers et rapprochés ;

— "mansiones" (lieu d'étape) où messagers, courriers et envoyés spéciaux trouvent hôtellerie, écurie et approvisionement.

Les correspondances impériales étaient transportées par des "tabellarii" (porteurs de lettres) qui parcouraient le pays à la bonne saison. Trois mois étaient nécessaires pour qu'une lettre ordinaire parvînt de Stagne à Rome. Outre les correspondances, le "Cursus Publicus" se chargeait du charroi des personnes et du matériel. Les particuliers semblent le plus souvent avoir confié leurs correspondances aux caravanes de marchands.

Pour le transport de la pensée, les Gallo-Romains utilisaient des tablettes de cire : c'étaient des planchettes en bois, en os ou en ivoire, creusées en leur centre et recouvertes de cire sur laquelle on inscrivait les caractères. Pour la réponse, on se servait souvent de la même tablette, en polissant la cire. Peu à peu, le papyrus et le parchemin supplantèrent les tablettes, bien que cellesci fussent toujours utilisées. On clôturait la lettre par un signet, cachet qui permettait d'authentifier l'origine de l'expéditeur et en même temps de garder le secret.

La poste au Moyen Age

Les invasions détruisirent le système de la poste d'Etat romaine. Mais la poste continua d'exister ; ce fut un régime de grande liberté. Il existait au Moyen Age un organisme postal d'Etat pour la Cour et, à côté, des entreprises privées agissant pour leur propre compte, notamment les Communautés religieuses, les Universités et le Corps des villes.

Le roi faisait parvenir ses ordres aux parties les plus lointaines de son royaume, ou même à l'étranger, par des messagers qui circulèrent d'abord à pied. Puis, au XIIIe siècle, il fut créé un corps des "Chevaucheurs des écuries du roi". Ces chevaucheurs, sous les ordres du grand écuyer de France, étaient payés par le roi et possédaient un droit de réquisition sur les chevaux des particuliers quand leur propre monture était fourbue ou morte. Parfois, les grands seigneurs avaient leur poste privée, mais cette organisation était fort coûteuse, et peu de seigneurs purent se la permettre.

Il était nécessaire pour les nombreux couvents qui se créèrent au Moyen Age d'avoir des liaisons avec la maison mère de l'ordre. La mission de transmettre des instructions, des rapports ou de recevoir les avis, était en général remplie par un frère. Le frère transportait les "Rotulae" (rouleaux), feuilles de parchemin qui voyageaient d'abbaye en abbaye, et chacune accusait réception de ce qui était ordonné ou appris. Aussi le parchemin s'allongeait-il à chaque couvent. Le plus célèbre est le rouleau de Saint-Vital, informant les couvents de l'ordre de la mort de leur abbé en 1122. Ce qui reste du rouleau mesure, sur 25 cm de large, 8,50 m de long, ce qui fait 19 m de correspondance, car il est écrit sur les deux faces. Il comprend 206 réponses. Le système des "rotulae" était encore en pratique au XVe siècle.

L'Université de Paris créa aussi des messagers qui furent chargés d'assurer la liaison entre les étudiants et leurs familles.

Souvent, un messager choisissait luimême ce métier dans une ville, et c'est à lui que le Corps de la Ville s'adressait pour lui confier des messages. De plus, quelques riches personnages possédaient des messageries privées, tel Jacques Cœur, mais c'était assez rare, car très coûteux.

Ainsi donc, les routes au Moyen Age voyaient un trafic de messagers assez important, mais le transport des correspondances restait encore peu rapide. Louis XI Louis XI créa la poste aux chevaux, système de transport par relais qui permettait à un pli ou à un agent particulier d'arriver à destination dans le moindre temps.

Louis XI était, en effet, désireux de "sçavoir diligemment nouvelles de tous cotez et y faire, quand bon lui semblera, sçavoir les siennes". L'envoyé du roi pouvait aller sans arrêt au bout de sa course, ou même le pli pouvait passer de main en main et atteindre le terminus de la route postale très rapidement par l'intermédiaire de chevaucheurs différents.

Les relais étaient tenus par les "Maîtres de postes", qui fournissaient les montures nécessaires au transport du courrier royal. Ces maisons étaient supervisées par le "Contrôleur général des Chevaucheurs des écuries du roi".

Quant aux services internationaux, l'importance des foires françaises au Moyen. Age, surtout des foires de Champagne, permet de penser qu'il existait "déjà des relations avec les pays étrangers, notamment entre la France et les États italiens. Toutefois, c'est avec François Ier, au XVIe siècle, que commencent à s'établir des services internationaux avec des lignes postales régulières.

A la fin du XVIe siècle, Henri III, pour des besoins financiers, créa les "Messageries royales" sur le modèle des messageries universitaires. Pour la première fois, la poste était mise à la disposition des particuliers. Les messagers royaux transportaient et distribuaient lettres et paquets ; ils avaient aussi charge de véhiculer les prisonniers et les papiers relatifs aux procès civils et criminels. Ils pouvaient aussi conduire quelques personnes, pas plus de trois. De plus, les messagers transportaient de l'argent, ce qui augmentait les dangers de la course, car les routes n'étaient pas toujours sûres. Malgré tout, les transports par messageries et la correspondance par lettres étaient d'une très grande lenteur. Aussi, à côté de leur travail régulier, les maîtres de postes exercèrent-ils une activité illicite : moyennant finance supplémentaire, ils acheminaient les lettres des particuliers plus rapidement.

Sous les règnes de Henri IV et de Louis XIII, le système des messageries royales fut véritablement ouvert à tous. Henri IV, en effet, institua un service de relais sur les chemins de traverse du royaume. Pour ces nouveaux relais, les chevaux devaient être loués aux agriculteurs, ce qui était une restriction nouvelle à la liberté.

Henri IV créa aussi le système de la poste aux lettres : il mit à la disposition des particuliers la poste d'État pour la réception, le transport, la distribution des correspondances, et par là permit au public de profiter de la rapidité relative avec laquelle le relais de poste assurait la transmission des dépêches. Les courriers spéciaux choisis et nommés par le contrôleur des postes vont permettre un acheminement régulier. Les taxes postales, toujours payées par le destinataire, étaient fixées par le contrôleur général.

Pour le personnel de la poste, le roi appliquait le système des "offices", très employé sous l'ancien régime. Le roi vendait la charge de contrôleur général et les différents offices de poste, et, à titre de concession domaniale, le droit de percevoir des taxes fixées par lui. Toutefois, le trésor royal retirait peu de profit du fonctionnement de l'organisme ainsi constitué ; aussi les rois, devant l'accroissement du trafic postal, voulurent-ils profiter plus étroitement des bénéfices de cette nouvelle administration.

Louvois, dans le domaine postal, mit fin au système des "offices" qu'il remplaça par celui de la ferme générale : le titulaire du bail, moyennant une somme annuelle forfaitaire qu'il versait au roi, exploitait à sa façon et en vue de recueillir le maximum d'avantages le service qui lui était concédé. Ainsi le trésor royal encaissait chaque année, sans intervenir dans la gestion autrement que par la fixation des tarifs et le contrôle de la réglementation, un rapport important dont l'ampleur, avec le système du bail, a été croissant de 1772 à la fin de l'Ancien Régime, puisqu'il est passé en un siècle de 2 millions à 12 millions de livres par an.

Le surintendant général, nommé par le roi, réglementait le service en son nom ; postes, messageries et relais, sous son autorité, étaient confiés à un fermier général titulaire du bail. L'institution soumit toutes les postes de France à un organisme central gérant à la fois les moyens de transport, la direction des bureaux et les échanges de tout le service intérieur. Louvois multiplia aussi les échanges internationaux. Il fixa par des traités les échanges avec les autres pays non limitrophes et installa dans les grandes villes des commis chargés de la correspondance avec l'étranger. Louvois organisa en outre le système de la poste aux armées. Les correspondances étaient acheminées jusqu'aux frontières, puis suivaient la route d'étapes conduisant à l'armée. Un vaguemestre était alors chargé de la distribution de la correspondance aux diverses unités.

Fin de l'Ancien Régime

Durant tout le XVIIIe siècle, ce système établi par Louvois se consolida et se perfectionna. La participation du pouvoir royal dans l'administration devint plus active, et enleva peu à peu aux fermiers l'entière autorité qu'ils avaient dans la gestion pour la passer au représentant de l'État, le surintendant général, placé sous la dépendance directe du souverain.

Le service de ville à ville était appelé la grande poste. Sous l'ancien régime, le service postal n'assurait pas le transport des lettres nées et distribuables dans la même localité. Durant la deuxième partie du XVIIIe siècle, on ressentit la nécessité d'un service qui s'occuperait du trafic postal à l'intérieur des villes, et il fut alors organisé un service qui prit nom de petite poste. La petite poste, qui disposait de boîtes relevées plusieurs fois par jour, fut réunie à la grande poste en 1780. Cette institution est à l'origine du timbre-poste qui se présentait alors comme un billet de port payé.

Ainsi donc, le domaine postal jusqu'à la Révolution est allé sans cesse croissant. Il y avait peu de trafic au Moyen Age du fait du nombre réduit de gens capables d'écrire et du coût élevé que représentait un messager personnel. La plus grosse part de la correspondance était d'ordre politique, puis ensuite commercial ou d'intérêt privé tellement limité aux affaires que, même échangée entre mari et femme, elle était dépourvue de tout caractère familial. Avec la Renaissance, la correspondance intellectuelle des humanistes et des philosophes apporta un élément nouveau à la composition du courrier. Au XVIIe siècle, les lettres devinrent familiales ou amicales, telles celles, par exemple, de Mme de Sévigné ou de Mme de Maintenon. Ainsi, à la fin du XVIIIe siècle, le cycle de la correspondance était presque complet.

La Révolution et l'Empire

La Révolution mit fin à l'affermage des postes et cette administration fut exploitée directement par l'État. En 1793, les "Postes et Messageries" furent érigées en agence nationale qui devint elle-même en 1795 "Administration générale des Postes et Messageries". Les cadres supérieurs de l'exploitation, les directeurs et contrôleurs des postes furent nommés à l'élection, tandis que les autres fonctionnaires durent fournir un certificat de civisme prouvant leur attachement aux lois de la République. De plus, l'État, désireux de se défendre tant des ennemis de l'intérieur que de ceux de l'étranger, exerça une étroite surveillance sur les correspondances.

Sous le Consulat, Napoléon confirma l'organisation postale sur les bases administratives adoptées pendant la période révolutionnaire. Il attachait une très grande importance aux affaires postales, et n'hésitait pas à veiller personnellement au bon fonctionnement de la poste. Il créa un service d'estafettes qui transportaient les plis urgents jusqu'à la poste voisine, ces plis étant enfermés dans un portefeuille dont seuls l'empereur et le destinataire avaient une clé.

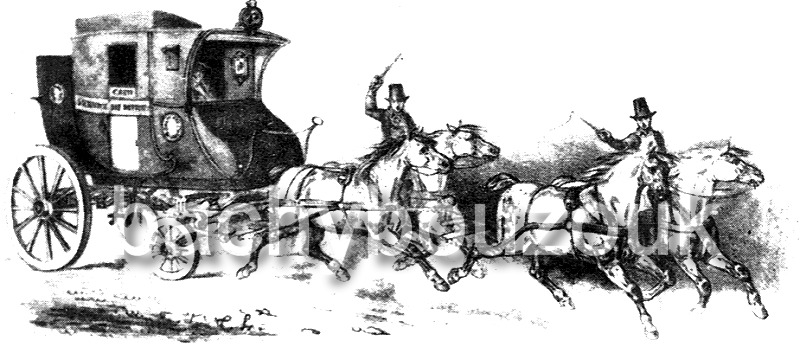

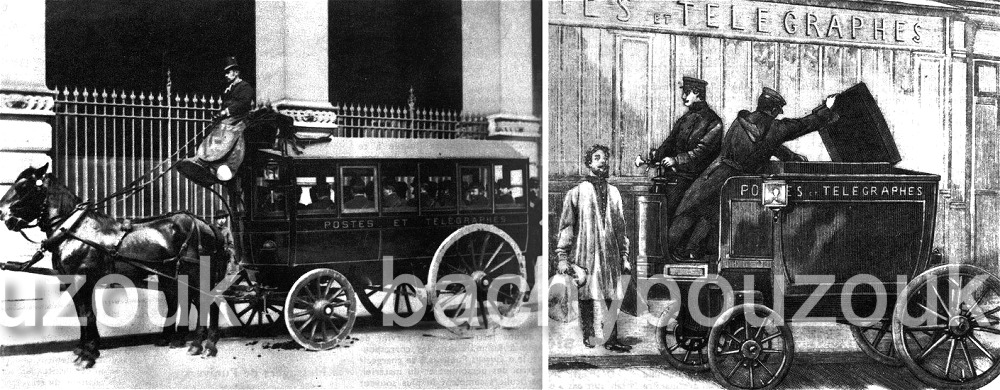

L'Empire étendit ces mesures à tous les pays conquis, et, pendant une quinzaine d'années, les inconfortables voitures postales sillonnèrent l'Europe presque entièrement sous l'hégémonie française. Sous l'Empire, la malle-poste et la diligence, avec les postillons en élégant uniforme et leurs attelages comportant jusqu'à neuf chevaux transportèrent à la fois voyageurs, bagages et courrier. A l'entrée des villages, le conducteur annonçait son arrivée en soufflant dans un cornet de cuivre.

dans un wagon ambulat en 1880

XIXe siècle

Au XIXe siècle, les transformations économiques entraînèrent une influence accrue de l'administration des postes. Ce services public ne cessa de s'amplifier avec le volume des échanges et la diversité des opérations qui lui furent confiées. Les réformes se succédèrent, offrant toujours de nouvelles possibilités au public. En 1817, fut créé le service des mandats ; en 1829, ce fut la première forme du service des lettres recommandées. Un ensemble de lois en 1829-1830 obligea le service: postal à assurer la distribution à domicile dans les campagnes, moyennant le paiement d'une surtaxe. C'était la fin de l'isolement rural dans lequel vivaient les 7/10e de la population de la France. Le "décime rural" fut supprimé en 1846.

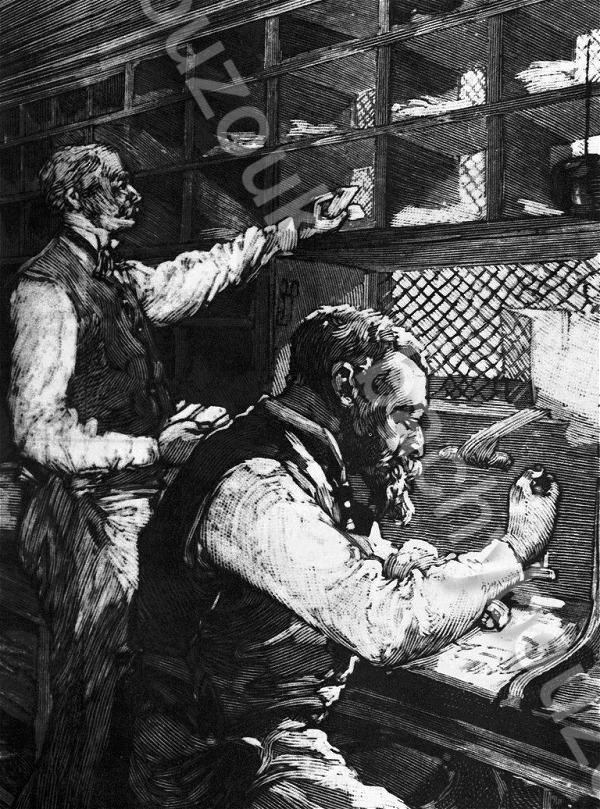

Une importante innovation consécutive aux découvertes scientifiques bouleverse les conditions de transport de la correspondance : ce fut l'utilisation de la vapeur: Chemins de fer et paquebots allaient apporter une importante contribution à la poste dans sa lutte pour vaincre la distance et le temps. En 1844, le premier "service ambulant" fut inauguré par la ligne ferroviaire Paris-Rouen. Outre une plus grande rapidité, le train permettait aussi de procéder en cours de route aux manipulations nécessaires (wagon-poste).

En 1848 fut créé le timbre-poste malgré de très fortes oppositions, il fut décidé de remplacer la tarification à distance par un système de taxes indépendantes de la distance à l'intérieur du pays et dans les relations avec la Corse et l'Algérie.n

1870

Durant le siège de Paris par les Prussiens, en 1870, alors que le gouvernement avait cherché refuge à Bordeaux, la capitale employa pour correspondre avec les provinces demeurées libres la poste par ballon et surtout par pigeons voyageur. Les dépêches privées étaient imprimées et photographiées et la pellicule du cliché était glissée dans un petit étui fixé lui-même à la queue du pigeon. Trois cents pigeos furent ainsi expédiés. Mais ce moyen de correspondance était assez précaire.

XXe siècle

Dès cette époque, l'administration postale suit pas à pas les progrès de la sciences et de la technique afin de les appliquer à ses services pour le plus grand avantage du public. La poste devient l'auxiliaire du commerce et de l'industrie. Au début du XXe siècle, ce fut l'automobile, et vers 1920 l'avion et l'hélicoptère qui permirent de transporter le courrier en quelques heures d'une extrémité à l'autre de la planète.

En 1881 est créé le service accessoire de la Caisse nationale d'Épargne, et en 1918 celui des chèques postaux ; ce dernier, accepté avec assez de scepticisme par ceux qui voyaient mal la poste dans ce rôle nouveau, dépassa rapidement les espérances les plus optimistes.

D'autre part, le tri et l'oblitération des plis ne se faisaient plus à la main comme jadis, mais au moyen de machines automatiques perfectionnées dont le rendement était très supérieur au travail humain.

Pendant la guerre de 1914-1918, le service postal normal fut désorganisé, car outre les correspondances civiles il fallut faire face à une intense correspondance militaire. Le bureau central militaire de Paris devint centralisateur de toutes les correspondances et assura la réexpédition par division aux unités en campagne. La création des secteurs postaux, qui permettait de garder le secret des opérations tout en assurant un service régulier, compléta cette réforme.

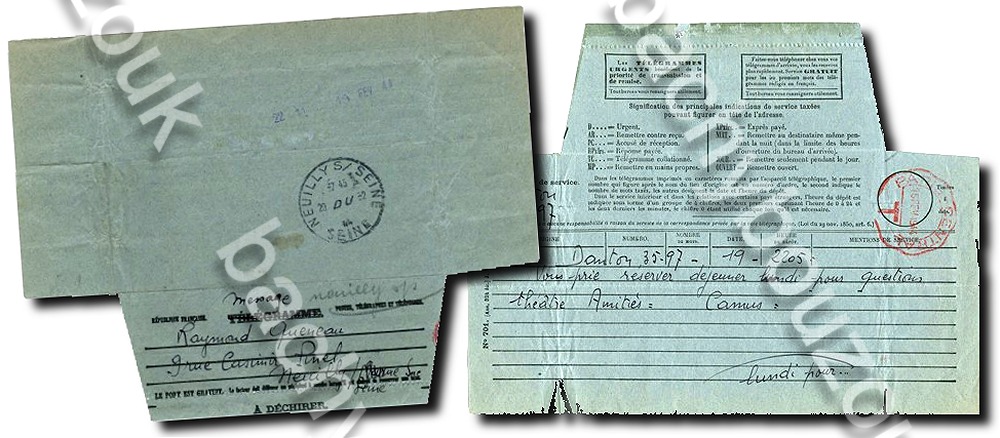

La poste ajouta au courrier les services du télégraphe (les fameux télégrammes) et du téléphone d'abard manuel puis, à partir de 1922, automatique... qui mit un certain temps à couvrir toute la France.

Les établissements postaux effectuent de nombreuses opérations pour le compte d'autres administrations (placement d'emprunts, paiement de pensions). Aussi, l'administration des Postes et Télécommunications est-elle très proche du public.

Article publié en 1966.

___________________________________________

Tarifs Postaux en 1938

1. - SERVICE POSTAL

A) Objets de correspondance :

LETTRES ET PAQUETS CLOS

Jusqu'à 20 grammes, 0.65 ; de 20 à 50 gr., 0.90 ; de 50 à 100 gr. 1.30 ; de 100 à 200 gr., 1.80 ; de 200 à 300 gr., 2.20 ; de 300 à 400 gr., 2.60 ; de 400 à 500 gr., 3 fr. ; de 500 à 1.000 gr., 4.75 ; de 1.000 à 1.500 gr., 6.50 ; de 1.500 à 2.000 gr., 8 fr. ; de 2.000 à 3.000 gr., 9 fr. ; poids maximum : 3.000 gr.

A partir de 500 gr., jusqu'à 2 kgr., les échelons cfe poids sont de 500 gr.

Un nouvel échelon de poids de 2 à 3 kgr. a été créé au tarif unique de neuf francs.

Nota. — Les boites avec valeur déclarée dont le poids est supérieur à 3 kgr. sont passibles du tarif de 9 fr., majoré de 1 fr. par 1.000 gr. ou fraction de 1.000 gr. excédant.

CARTES POSTALES ORDINAIRES

a) Simples : 0.55 ; b) avec réponse payée, 1.10.

CARTES POSTALES ILLUSTREES

a) Tarif général : tarif des. cartes postales ordinaires.

b) Par exception : cartes postales illustrées dont l'ensemble du verso est occupé par une illustration ou gravure, a l'exclusion de toute annotation manuscrite, lorsqu'elles portent au recto uniquement la date, la signature, l'adresse de l'expéditeur et cinq mots au plus de correspondance 0.30.

CARTES DE VISITE

a) Cartes de visite ne portant que les indications imprimées ou manuscrites autorisées sur les imprimés : tarif des imprimés.

b) Cartes de visite portant une inscription manuscrite de cinq mots -ou de cinq initiales conventionnelles au plus et exprimant de& souhaits, félicitations, remerciements, compliments de condoléance, ou autres formules de politesse : 0.30.

c.) Cartes de visite portant des inscriptions autres que celles visées aux paragraphes a et b précédents : tarif des lettres.

JOURNAUX

Journaux affranchis en timbres-poste : 0.10 jusqu'à 60 grammes ; 0.15 de 60 à 75 gr. ; ensuite 0.05 par 25 grammes en sus ou portion de 25 grammes.

ECHANTILLONS ET PAQUETS NON CLOS IMPRIMES ORDINAIRES

Jusqu'à 20 grammes : 0.20 ; de 20 à 50 gr., 0.25 ; de 50 à 100 gr., 0.35 ; de 100 à 200 gr. 0.60 ; de 200 à 300 grammes, 0.80 ; de 300 à 400 gr., 1 fr. ; de 400 à 500 .gr., 1.20 ; de 500 à 1.000 gr., 2.40 ; de 1.600 à 1.500 gr., 3.60 - de 1,500 à 2.000 gr., '4.80 ; de 2.000 a 2.500'gr., 6 fr.; de 2.500 à 3.000 gr., 7 fr.

Poids maximum : 3.000 grammes.

Ces trois catégories d'objets sont soumises désormais à un tarif unique et le poids maximum est fixé comme pour les lettres à trois kilos.

Cette réforme fait disparaître les difficultés que présentait la distinction entre échantillons et imprimés.

DROIT FIXE DE RECOMMANDATION

a) Lettres et paquets clos, cartes postales ordinaires, envois de valeurs déclarées et enveloppes de valeurs à recouvrer : 1.50.

b) Autres objets : 0.80. Le droit de 1.50 est applicable aux cartes postales illustrées affranchies au tarif des cartes postales ordinaires.

CARTES ANNUELLES D'ABONNEMENT A LA POSTE RESTANTE

a) Voyageurs de commerce : 20 fr. b) Autres personnes ,: 40 fr.

INDEMNITES EN CAS DE PERTE DES OBJETS RECOMMANDES

100 francs pour les lettres et paquets clos., cartes postales ordinaires, envois de valeur à recouvrer.

50 francs pour les autres objets.

II . — TÉLÉGRAPHE SERVICE INTERIEUR

Les taxes télégraphiques principales du service intérieur sont modifiées comme suit :

A. —Télégrammes privés ordinaires et télégrammes officiels :

1° A destination du département d'origine ou des départements limitrophes. Les départements de la Seine et de Seine-et-Oise sont considérés comme formant, un seul département :

a) Télégrammes de quinze mots au maximum : 3 fr. 50 ;

b) Télégrammes de plus de quinze mots : pour les dix premiers mots : 3 fr. 50 ; par mot en sus : 0 fr. 30.

2° A destination ides autres départements. Rayon général : a) Télégrammes de quinze mots au maximum : 4 francs. b) Télégrammes de plus de quinze mots ; pour les dix premiers mots : 4 :francs ; par mot en sus : 0 fr. 35.

télégramme de 1944

___________________________________________

___________________________________________

| ACCUEIL | LE BROL | LA POSTE |

bachybouzouk.free.fr