| ACCUEIL | LE BROL | LA JUSTICE |

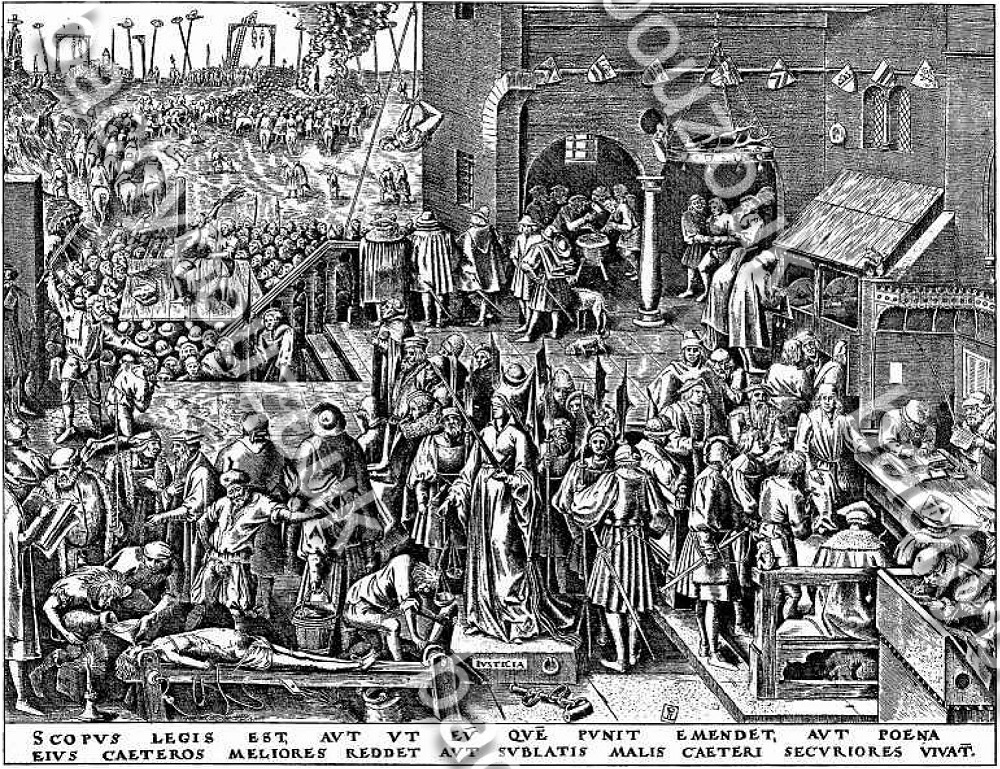

La justice - Bruegel Pieter I , peintre flamand et sujet autrichien, montre qu'avant Beccaria la torture était pratiquée dans toute l'Europe.

LA JUSTICE

(texte ci-dessous a été publié en janvier 1962)

La notion de justice est aussi ancienne que l'humanité. L'étude des civilisations disparues, des peuples primitifs vivant encore en Nouvelle-Guinée ou dans certaines contrées d'Afrique, les légendes, les représentations figurées de la Justice depuis la plus haute antiquité attestent que la notion de ce qui est juste et injuste, qui se confond souvent, aux origines, avec la notion du mien et du tien, était ancrée au cœur de l'homme, bien des milléinaires ou des siècles avant qu'il n'existât un droit écrit.

Dans les civilisations primitives, ou demeurées païennes après l'ère chrétienne, la justice non écrite pouvait s'exprimer par la formule "œil pour œil, dent pour dent".

La loi du talion a prévalu, tant qu'une autorité supérieure n'a pas établi un code d'amende pour chaque atteinte aux coutumes de la tribu, jusqu'à ce que l'instauration de cette autorité supérieure et l'établissement des règles codifiées empêchent chaque individu de se faire justice lui-même.

Évolution de la justice

Sans pouvoir nous arrêter aux divers codes de l'antiquité, valables seulement pour le pays où ils étaient appliqués, disons que c'est Rome qui a donné au monde les premiers éléments rationnels de droit et de jurisprudence : ils commencent à faire prévaloir l'omnipotence de l'État, du pouvoir. Ils influencent aujourd'hui encore tous les codes existant en matière de droit civil.

Dans ses origines, le christianisme met en lumière le respect des droits de la personne : liberté spirituelle et liberté physique. Mais la théorie de l'omnipotence du pouvoir réapparaît chez les juristes de la Renaissance ou chez Machiavel; elle s'impose encore à l'époque contemporaine dans les régimes dictatoriaux.

La légende a popularisé le bon roi Saint Louis rendant la justice sous le chêne de Vincennes ou le "mauvais" roi Louis XI plaçant les coupables dans des cages de fer.

Aussi bien sous la féodalité que dans les périodes de la royauté absolue et jusqu'à la Révolution, la Justice en France se caractérise par la multiplicité des juridictions, par les conflits d'attribution entre tous ceux qui prétendent détenir non pas la justice, mais un droit de justice : justice royale, seigneuriale, ecclésiastique. Dans certaines régions de France, on juge au nom de la coutume, dans d'autres (les provinces méridionales) au nom du droit écrit, droit romain francisé.

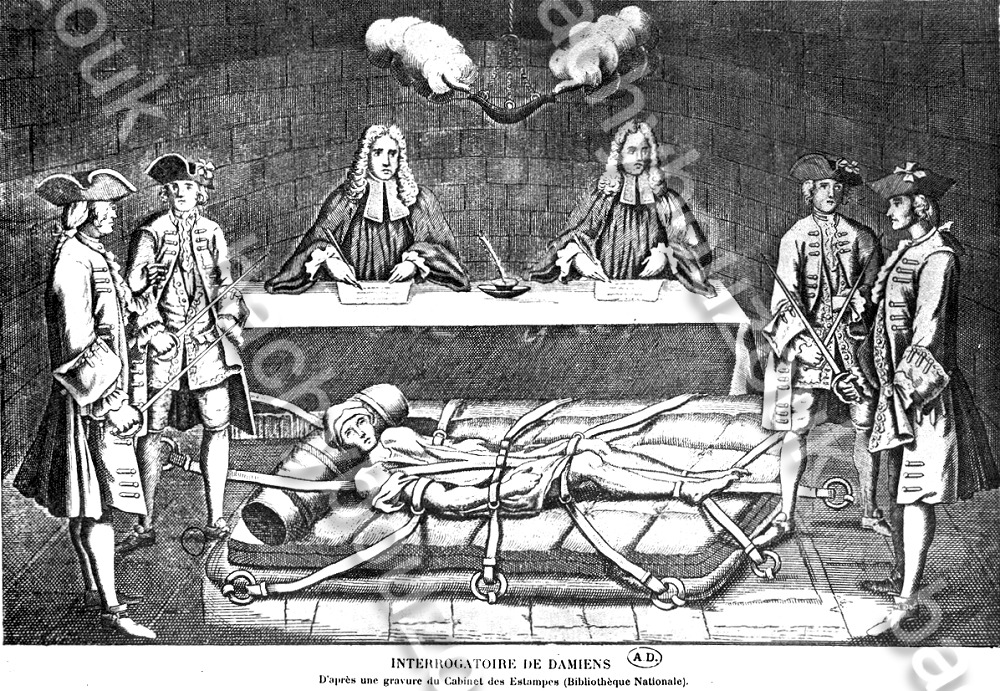

Le défaut le plus grave de la justice d'Ancien Régime, c'est que la procédure d'une instruction criminelle n'est pas conduite en vue de la découverte de la vérité, du vrai coupable, mais en vue d'obtenir par tous les moyens, y compris la torture, les aveux du présumé coupable.

L'affaire Calas et sa portée juridique

L'importance de l'action en réhabilitation menée par Voltaire en faveur de Calas, protestant supplicié en 1762 sous l'accusation d'avoir tué son fils pour prévenir sa conversion au catholicisme, dépasse la portée d'un fait particulier, si tragique soit-il.

Au bout de trois ans, au prix d'une "campagne de presse" acharnée, d'interventions auprès des personnalités les plus diverses, auprès du Roi, Voltaire réussit, en 1765, à faire revenir un tribunal sur "la chose jugée", à faire admettre à ce tribunal, et à l'opinion publique, que des aveux arrachés par la torture ne constituent pas la preuve de la faute. Voltaire, après Montaigne, après Beccaria, revendique la défense du droit individuel, aussi bien de l'esprit que du corps.

Voltaire se plaint que l'instruction soit secrète, que les témoins soient entendus devant un seul juge, que le présumé coupable soit chargé de chaînes et enfermé dans un cachot comme s'il était déjà condamné. Et Voltaire proclame de façon prophétique : "Si un jour des lois humaines étouffent en France quelques usages trop rigoureux sans pourtant donner des facilités au crime, il est à croire qu'on réformera aussi la procédure dans les articles où les rédacteurs ont paru se livrer à un zèle trop sévère.

— 2 août 1780 : Louis XVI, par une déclaration royale, abolit la torture.

— 1788 : une majorité de 3 voix est nécessaire pour qu'une condamnation à mort soit prononcée.

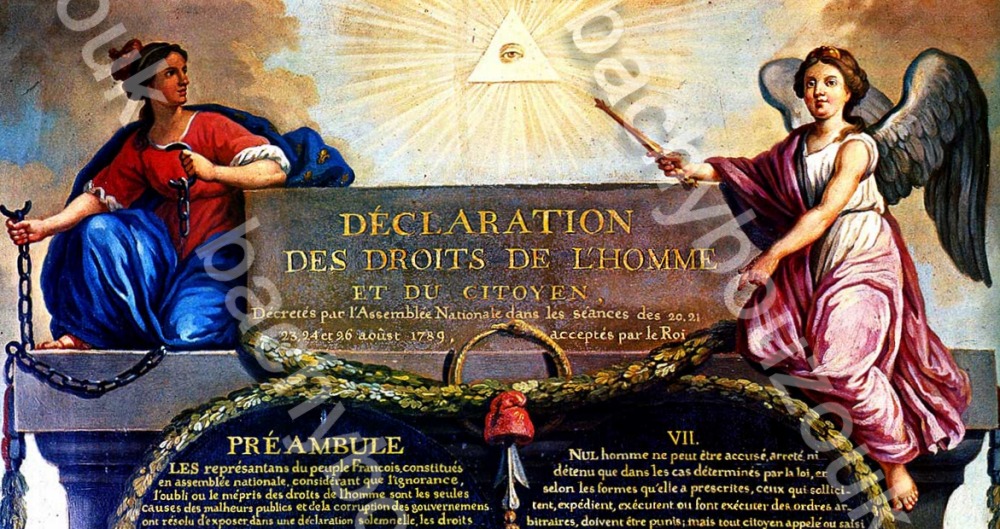

LA DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET LA JUSTICE

La profonde impression causée en France et dans toute l'Europe par la réhabilitation de Calas, l'influence réciproque des idéologies en matière de régime politique, social, juridique, contribuèrent à créer le climat dans lequel allait s'épanouir l'idéologie de la Révolution française en matière de défense des Droits de l'homme.

En Angleterre, depuis la Révolution de 1669 et la reconnaissance des droits individuels par "l'habeas corpus" [ou sens propre : que tu aies un corps : protection de la personne par la loi], en Italie et en Autriche après la publication du "Traité des délits et des peines", de Beccaria, commence à s'appliquer le principe « "A crime égal, châtiment égal" quelle que soit la classe sociale à laquelle appartient le coupable.

Mais c'est la Révolution française qui, par la "Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen", entérina l'évolution des mœurs et donna à toutes ces tendances une forme et une portée universelles.

"Tous les hommes naissent libres et égaux en droits." Il en résulte la nécessité d'une même justice pour tous les hommes, quelle que soit la couleur de leur peau, leur classe sociale, leur fortune.

Dans la Déclaration des Droits de l'Homme, apparaît la sûreté parmi les droits naturels et imprescriptibles de l'homme, à côté de la liberté, de la propriété. Mais il fallait encore que fût établie une procédure du droit à la sûreté qui lui donnât des garanties d'application; et, en regard de la sécurité de chacun, il fallait préserver la sécurité de tous.

LE CODE NAPOLÉON ET L'ÉVOLUTION DE LA JUSTICE AU XIX' SIÈCLE

Le Code Napoléon sanctionne en matière juridique l'œuvre d'unification et de centralisation de la Révolution française. Les anciennes juridictions sont supprimées, la justice est théoriquement égale pour tous, l'influence des idées de Montesquieu se manifeste dans la séparation entre les pouvoirs qui doit toujours théoriquement garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis du législatif et vis-à-vis de l'administration. Si les lettres de cachet sont supprimées, la "question" en principe abolie, il subsiste encore :

— l'internement administratif

— la garde à vue

— la torture policière.

L'AFFAIRE DREYFUS ET SES INCIDENCES SUR LA JUSTICE

L'affaire Dreyfus, larvée depuis 1889, et qui éclate en février 1898 avec le « "J'accuse" de Zola, publié dans le journal "L'Aurore", allait introduire dans la jurisprudence et dans l'opinion une véritable révolution. Après la condamnation du capitaine Dreyfus, en 1889, il fallut douze ans pour obtenir sa réhabilitation.

"L'affaire avait révélé sur le plan judiciaire combien était imparfait un régime de sûreté qui avait permis une condamnation sur la communication d'un dossier secret, la production d'une expertise en écriture reconnue fantaisiste. »" Cependant "c'est au nom de l'égalité naturelle des hommes, aussi bien que du droit de l'innocent à être libéré que justice fut finalement rendue à Dreyfus par la Cour de Cassation après douze ans d'épreuve.

RÉFORME JUDICIAIRE DE 1897

A partir du 6 décembre 1897, une amélioration notable est apportée au déroulement de l'instruction : la présence de l'avocat aux côtés du prévenu est autorisée, notamment pendant les interrogatoires. Dans nombre de films et de romans policiers anglais, on trouve le dialogue suivant : le policier dit au présumé coupable lors de son arrestation : "A partir de ce moment, tout ce que vous direz peut être retenu contre vous." Le présumé coupable répond : "Je ne parlerai désormais qu'en présence de mon avocat."

Signalons que les libertés nouvelles inscrites dans la loi sous la IIIe République :

— liberté de réunion, juin 1881

— liberté de la presse, juillet 1881

— liberté d'association, 1901

n'ont pas pour autant supprimé tous les délits qui résultaient, au XIXe siècle, de l'absence de ces libertés : publications, réunions ou associations interdites, etc. Mais ces délits sont maintenant du ressort de la hiérarchie normale des tribunaux, et non de tribunaux d'exception.

Précisons encore que, même après la réforme de 1897, subsistent : l'internement administratif, la garde à vue, la torture policiaire, comme l'ont révélé divers procès récents.

RÉFORME JUDICIAIRE DE 1958

Elle avait pour objectif de remédier à tous ces abus. Mais la continuation de la guerre d'Algérie jusqu'à mars 1962 a empêché les réformes d'aboutir effectivement, notamment en permettant l'augmentation du nombre des tribunaux d'exception, et des interférences entre les trois pouvoirs.

L'écartèlement fut le supplice infligé à Damiens, pour avoir, en 1757, blessé Louis XV d'un coup de canif.

Organisation actuelle de la justice en France.

L'évolution de la justice a donc tendu :

1° A sauvegarder les droits de tous les citoyens égaux devant la loi

2° A protéger l'état des usurpations des atteintes de l'individu

3° A préserver l'individu des usurpations de l'État.

Ces principes impliquent, de la part de l'individu, des collectivités et de l'État, le respect de la loi formulée dans divers codes (Code civil, Code pénal), réglant les rapports, civils entre individus et collectivités (ex. : contrat de mariage, divorce, droits de propriété, etc.) et précisant les peines encourues au "civil" et au "criminel" par ceux qui attentent à la loi.

L'habitude et la sagesse des nations stipulent que "nul n'est censé ignorer la loi", bien que cette règle ne soit inscrite dans aucun code.

De l'exposé de ces principes résulte une organisation judiciaire fort complexe. Nous laissons de côté tout ce qui concerne les tribunaux ou organismes chargés de juger les conflits du travail (Prud'hommes, etc.) ou les tribunaux spéciaux tels que les tribunaux militaires ou la Haute Cour.

HIÉRARCHIE JUDICIAIRE

"Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la Magistrature présidé de droit par lui, assisté du Ministre de la Justice, vice-président de droit de ce Conseil." (Titre VIII de la Constitution. Lois organiques et ordonnances relatives aux Pouvoirs publics.)

Le Président de la République représente donc la plus haute instance de la hiérarchie judiciaire; il détient le droit de grâce. C'est le Conseil supérieur de la Magistrature qui prépare les dossiers de recours en grâce.

A côté du Conseil supérieur de la Magistrature, les deux plus hautes instances de la hiérarchie judiciaire sont :

— La Cour de Cassation. Elle statue en dernier ressort sur la validité des décisions des diverses instances judiciaires; elle est susceptible de casser leurs décisions.

— Le Conseil d'État. Il exerce un double rôle : - rôle législatif puisqu'il juge de la légalité des lois nouvelles, et rôle judiciaire, puisqu'il arbitre les conflits entre un individu et l'Etat. Ex. : L'État a suspendu un fonctionnaire de façon illégale, selon ce dernier; il a interdit à un étudiant de préparer tel concours pour des motifs politiques : le citoyen qui s'estime lésé en appelle au Conseil d'État, qui tranche le conflit. .

DÉCOUPAGE JUDICIAIRE DE LA FRANCE DEPUIS 1958

Depuis la réforme de 1958,la France est divisée en circonscriptions judiciaires qui ne recoupent pas exactement les circonscriptions administratives ou économiques.

— Juridictions civiles.

Il existe en France 456 tribunaux d'instance (appelés, avant 1958, justices de paix). C'est devant cette juridiction que sont jugés les conflits civils : par exemple conflits entre propriétaire et locataire, saisies, dommages aux champs et cultures, conciliations de divorce, etc. Le jugement est prononcé par un juge unique. Le plaignant peut ou non se faire représenter par un avocat ou un avoué. Si le jugement ne concilie pas les parties opposées, appel peut être fait au tribunal de Grande Instance, qui se trouve au chef-lieu du département. Les procès se déroulent devant deux juges au moins.

Un procès jugé au tribunal de Grande Instance peut être appelé à la juridiction supérieure, la Cour d'Appel. La France comporte 26 cours d'appel, dont le ressort couvre plusieurs départements. Le déroulement d'un procès est toujours enregistré par un greffier.

Le jugement d'une Cour d'appel peut en dernier ressort être cassé par la Cour de cassation qui ne se prononce jamais sur le fond de l'affaire, mais peut seulement casser un jugement au nom d'une irrégularité dans le déroulement du procès. Lorsque la Cour de cassation a cassé un jugement, le procès doit revenir devant un autre tribunal que celui dont le jugement a été cassé.

— Juridictions répressives.

— EN MATIÈRE DE DÉLIT, l'échelon le plus bas de la hiérarchie judiciaire est le Tribunal de police, dont le juge est celui du tribunal d'instance. Il y a autant de tribunaux de police que de tribunaux d'instance. En appel, le Tribunal correctionnel correspond au Tribunal de grande instance, dont les juges prononcent les jugements en matière correctionnelle.

— EN MATIÈRE CRIMINELLE, les 26 Cours d'assises sont établies au siège des Cours d'appel.

On distingue deux catégories de magistrats :

— Ceux qui demandent l'application de la peine (le procureur général) appartiennent à la magistrature debout ;

— Ceux qui prononcent le jugement (président de la Cour d'assises) appartiennent à la magistrature assise. Ce sont les magistrats du Siège. (En 1454, Charles VII promulgua une ordonnance de justice enjoignant aux juges "de se tenir sur les sièges en attitude décente"

Les magistrats sont aujourd'hui des fonctionnaires, à l'inverse des avocats.

L'ordonnance du 22 décembre 1958 a créé le Centre national d'Études judiciaires pour la formation et le recrutement des auditeurs de justice, les futurs magistrats, qui peuvent être aussi d'anciens avocats.

Pour garantir l'indépendance de la magistrature, les magistrats du Siège sont inamovibles. Les magistrats du Parquet (magistrature debout) sont placés sous l'autorité du Garde des Sceaux (ministre de la Justice). A l'audience, leur parole est libre.

Tous les magistrats sont tenus au secret professionnel et doivent prêter serment.

"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat."

________________

LES TRIBUNAUX POUR ENFANTS

Les délinquants mineurs (moins de dix-huit ans) sont justiciables des tribunaux pour enfants établis aux sièges des tribunaux de grande instance. Les audiences de tribunaux pour enfants se déroulent à huis clos, en présence des parents, des assistantes sociales, des médecins, etc.

________________

rapel : le texte ci-desus a été publié en janvier 1962. Les informations données ont évolué après cette date.

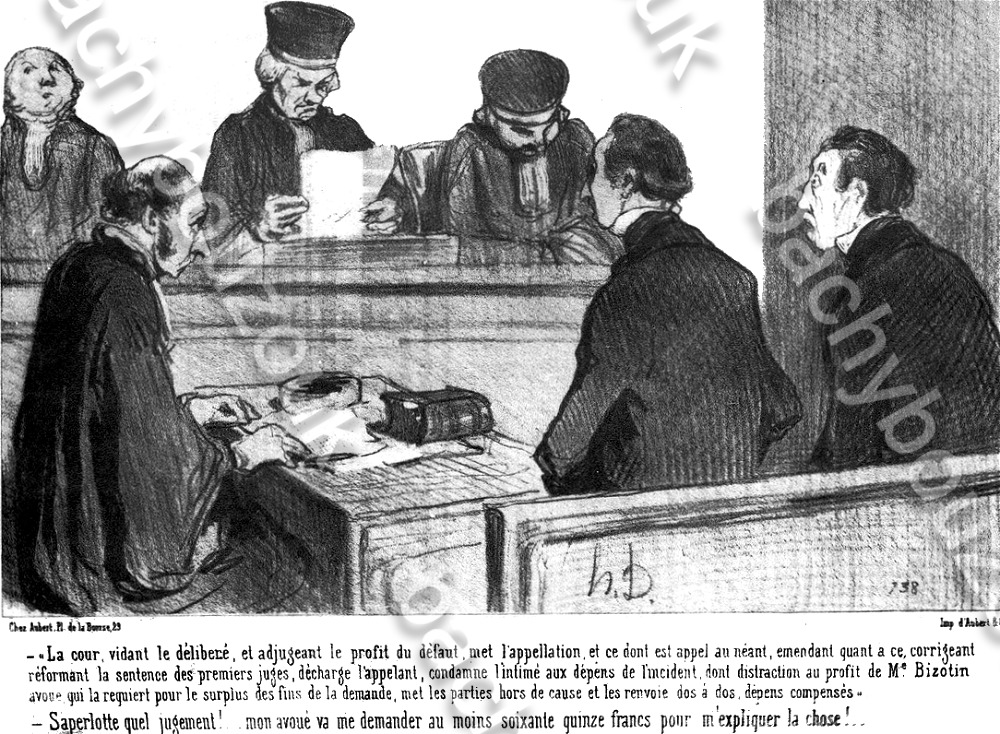

Dans la série des lithographies qu'il a consacrées aux juges, Daumier (1808-1879) dénonce la vénalité, les compromissions des juges de son temps,

les inféodations au pouvoir, et se moque de la pédanterie creuse du style judiciaire.

____________________________________

| ACCUEIL | LE BROL | LA JUSTICE |

bachybouzouk.free.fr