| ACCUEIL | LE BROL | L’HOMEOPATHIE |

Homéopathie Samuel Hahnemann.de la légende aux granules

Les distorsions du passé sont des cas courants en histoire des sciences. La succession des étapes est en effet malmenée au profit d'une image idéale de l'activité du chercheur dont on veut louer le génie. L'homéopathie illustre ce phénomène. Les défenseurs de la thérapeutique des hautes dilutions se réfèrent en effet constamment à Samuel Hahnemann qui, selon eux, serait un précurseur émérite de la médecine contemporaine.

«Ce clinicien de génie (...) voulait élucider, par la raison et l'expérience, la physiologie, puis la pathologie, avant d'établir une thérapeutique rigoureuse". Plus péremptoirement, il serait (...) le premier expérimentateur d'une physiologie humaine» — affirmation pour le moins contestable.

Né en 1755 à Meissen (Saxe), Friedrich Samuel Hahnemann étudie la médecine à Leipzig, puis la chimie et la minéralogie. Pour gagner sa vie durant ses études, il traduit des ouvrages français ou anglais. Après avoir soutenu sa thèse de doctorat en 1779 à Erlangen, il exerce un temps la médecine de son époque, à savoir saignées, clystères et autres médications quelque peu aléatoires. Hahnemann s'installe ensuite à Dresde, où il continue de pratiquer. Mais il est terriblement tourmenté par des scrupules, des angoisses, voire des accès de désespoir. Selon certains commentateurs, Hahnemann aurait voulu guérir tous les malades qui lui faisaient confiance. En 1789, la furor therapeuticus a raison de son impuissance. Profondément déçu par la pratique orthodoxe de l'art de guérir, Hahnemann se consacre à nouveau à la traduction d'ouvrages scientifiques. Hippocrate d'abord, puis les Arabes, et enfin Paracelse vont lui permettre de retrouver la confiance dans l'acte médical.

Ambitieux, Hahnemann va alors s'engager dans la mise au point d'un système de soins adapté à ses élans de sauveur, de thaumaturge. A partir d'une description des propriétés de l'écorce du quinquina — important médicament de l'époque — tirée du Traité des matières médicales de William Cullen, l'idée lui vient d'en ingérer lui-même. Il ressent alors un ensemble d'indispositions ressemblant aux symptômes du paludisme. Hahnemann va tirer de cette première expérience sa loi de similitude, "similia similibus curantur".

Fort de la passion qui l'anime, Hahnemann s'engage ensuite dans l'expérimentation à dose pondérales d'un grand nombre de substances. Pour ce faire, le chercheur, doté d'une forte personnalité, va s'entourer d'aides et de disciples. Les essais ne sont toutefois pas sans risques (sels de mercure, arsenics et autres poisons étant de la partie) et Hahnemann imagine de diluer les substances dans de l'alcool afin de minimiser leur potentiel létal.

Hahnemann craint pourtant que les produits dilués ne perdent leur vertu curative. Il postule alors une propriété surprenante: secouer les flacons de médicaments pourrait permettre de les dynamiser et d'augmenter ainsi leur pouvoir thérapeutique. La succussion, terme tiré du latin, est née. Avec la similitude, la dilution et la dynamisation, auxquelles il ajoute la grande loi de l'individuation ("Il n'y a pas de maladies, mais des malades"), la doctrine homéopathique prend toute sa force.

Reste à expliquer tant que faire se peut les effets surprenants de la médication par hautes dilutions. L'homéopathie, vivement attaquée dès sa naissance, en conflit avec l'ensemble des connaissances de la chimie et de la physiologie, se trouve alors justifiée par une théorie faisant appel, par la notion de "force vitale", au vitalisme le plus dur.

L'histoire enseigne donc que, contrairement à l'image du Blitzkreuz du chercheur génial, la justification théraEeutique des préparations hanemanniennes est venue après coup. Ce n'est qu'à l'issue d'une période au cours de laquelle les expérimentateurs cherchèrent des moyens de minimiser les effets secondaires et les accidents toxiques que l'édifice théorique de la dynamisation a été constitué. Cette explication ad hoc a donc été plaquée sur des faits dont on ne comprenait pas le principe. Toute légende a une utilité. Dans le contexte médical, les "contes et légendes" retraçant l'existence illustre des pionniers (qu'il s'agisse de Pasteur, de Bernard ou de Hahnemann) pourraient bien avoir pour premier effet d'entretenir respect et admiration tout en assurant une forme de pouvoir hiérarchique. Et surtout de continuer à vénérer une figure exemplaire tout en omettant les différents vices théoriques et expérimentaux susceptibles de mettre en doute les fondements de la discipline.

Friedrich Samuel Hahnemann

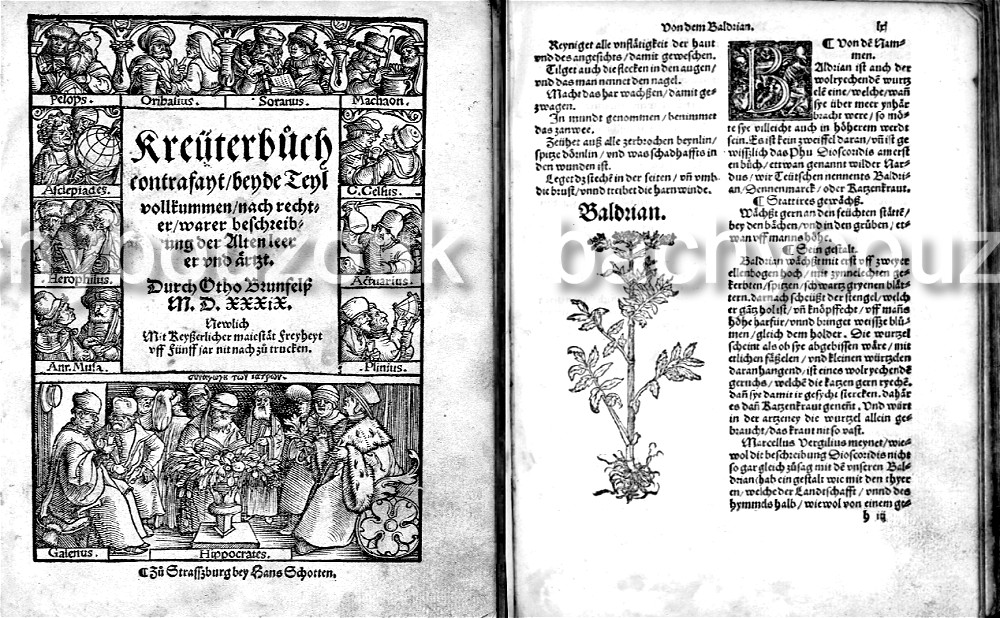

Kreuterbuch de Brunfels (1532). A cette époque, la quasi totalité des plantes connues était utilisée en médecine et en diététique.

à droite, illustration de la Valériane (Baldrian)

Savantes rêveries

Contrairement à l'image légendaire, Hahnemann n'est pas dans un contexte de préhistoire médicale. Bon connaisseur de la science médicale, c'est assurément volontairement que Hahnemann ne tient pas compte des efforts accomplis par les chercheurs de son temps.

Au XIXe siècle encore, "laisser faire la nature" représente un comportement souvent moins dangereux que de se soumettre à des traitements trop agressifs. Si la circulation sanguine, par exemple, est connue, l'anesthésie, l'asepsie et l'antisepsie, entre autres, n'ont pas encore amélioré de façon radicale l'art médical.

La thérapeutique des semblables d'Hahnemann repose donc à ses débuts sur une volonté explicite de mettre fin aux débordements de pratiques inutiles (saignées, diètes...) ou inefficaces (bavardages). Or, en quelques décennies, elle condense à son tour le double défaut d'inutilité (la médecine orthodoxe a évolué et ne correspond plus à l'image diabolique qu'en fait Hahnemann) et de bavardage (l'homéopa-thie prend chez certains laforme d'un culte).

Paradoxalement, Hahne-mann ne perçoit pas qu'onpourrait lui retourner lesattaques répétées qu'il portecontre ceux qui gaspillent leur énergie et perdent leur temps "à tisser des idées creuses ainsi que des hypothèses sur l'être intime de la vie et la production des maladies dans l'intérieur invisible de l'organisme, pour forger avec tout cela des prétendus systèmes (...)". "Assez deces savantes rêveries (...) ! Il est grand temps que ceux qui se considèrent médecins cessent enfin de tromper les pauvres gens avec leur verbiage et commencent à agir, c'est-à-dire à les aider et à les guérir réellement.

Il ne croyait sans doute passi bien dire...

Dissensions

Parti d'une problématique médicale, Hahnemann s'est progressivement engagé dans une réflexion d'-ordre métaphysique ou ésotérique. Son affection pour les travaux de Paracelse comme son attachement à l'idée de force vitale l'ont entre autres conduit à proposer une typologie des genres morbides qui n'est pas sans liens avec la longue tradition des rationalisations ésotériques. D'une façon générale, les typologies d'Hahnemann ont aujourd'hui disparu du vocabulaire courant de l'homéopathie. Mais elles constituèrent pourtant un point majeur de l'oeuvre du fondateur à propos duquel les premiers praticiens se disputèrent âprement.

La communauté des homéopathes, du vivant d'Hahnemann, est en effet déjà esclave de différents conflits internes. Inévitablement, le mouvement homéopathique se scinde entre différentes écoles, principalement unicistes et "glorialistes". Si les secondes acceptent les complexes de médicaments, les premières, à la suite de J.T.Kent, élève du maître, s'opposent à tout mélange. Hahnemann, comme père fondateur, prend position: "Je ne reconnais comme disciples que ceux qui pratiquent l'homéopathie pure, et dont la médication est absolument exempte de tout mélange avec les moyens employés jusqu'ici par l'ancienne médecine". Tous les éléments sont réunis pour créer la légende: une opposition absolue à l'orthodoxie, un Maître au caractère fort, quelques dissensions, des "épreuves cruciales" (les fameuses pathogénésies dont l'étude rigou-euse a montré les grandes faiblesses), et ainsi de suite. L'imaginaire n'a plus qu'à œuvrer.

articles de Thomas Sandoz parus en 1997

| ACCUEIL | LE BROL | L’HOMEOPATHIE |

bachybouzouk.free.fr