| ACCUEIL | LE BROL | LES ENSEIGNES |

texte adapté d'un article de 1863.

D’où vient l’usage des enseignes ? Que signifiaient quelques-uns de ces emblèmes dont le sens nous parait aujourd’hui perdu ? Pourquoi sur les points les plus différents de France retrouve-t-on les mêmes images, les mêmes légendes ? C’est ce que nous allons essayer de vous faire connaitre.

On sait que le numérotage des maisons ne date que de la fin du XVIIe siècle. Il fallait donc, antérieurement à cette époque, une marque quelconque qui pût les faire reconnaitre, et cette marque c’étaient les enseignes.

L’enseigne n’était point au moyen-âge ce qu’elle est de nos jours, une inscription indiquant le nom et la profession d’un marchand, et changeant à chaque nouveau locataire ; elle était adhérente à la maison elle-même, elle lui donnait son nom, et elle subsistait aussi longtemps qu’elle : ce qui n’empêchait point les artisans ou les marchands de faire représenter sur les façades les attributs de leurs professions, mais ces attributs restaient entièrement distincts de l’enseigne proprement dite.

Pour ces marques de reconnaissance des habitations, nos aïeux s’inspiraient indistinctement de toutes les traditions qui leur étaient familières : il y avait des enseignes mystiques, chevaleresques, mythologiques, historiques, satyriques ou facétieuses. Parmi les enseignes dont les sujets étaient empruntés à l’histoire religieuse figuraient surtout les images des saints populaires de la France ; ainsi on lisait en mille endroits différents : A l’image de Saint-Denis. Pourquoi ? Parce que Saint-Denis était l’un des premiers martyrs de la Gaule du Nord ; parce que sa bannière était le drapeau des rois, son église le lieu de leur sépulture, et son nom le cri de guerre des Français : Montjoye et Saint-Denis.

Sur d’autres enseignes, on lisait et on lit encore : Au Grand saint-Martin. Pourquoi le Grand saint-Martin ? En voici la raison : Après avoir servi vaillamment dans les armées romaines, Saint-Martin ; Hongrois de naissance, embrassa le christianisme, et, tout en annonçant aux Gaulois encore païens les vérités de la foi nouvelle, il porta dans son apostolat l’aventureux courage qu’il avait déployé sur les champs de bataille. Il ne se contenta point de proclamer la vanité des idoles, il les renversa de leur piédestal, et il abattit les vieux chênes druidiques auxquels les populations venaient suspendre des offrandes. En voyant tomber sous ses coups tous ces dieux mutilés, la foule cessa de croire à leur puissance, et la croix triomphante s’éleva sur les murs des temples païens. Aussi grand par sa charité que par son courage, Saint-Martin partageait son manteau avec les pauvres, et fondait à Ligugé, près de Tours, le plus ancien monastère de France, un monastère qui devint l’asile des lettres, des arts et des vertus au milieu de l’ignorance et de la barbarie mérovingienne. Son nom, consacré par l’Eglise, est resté populaire dans la mémoire des hommes, et, en le plaçant sur les enseignes avec le titre de Grand, on ne faisait que rendre hommage aux temps héroïques de notre histoire. Il en a été de même pour Saint6eloi, pour Sainte-Geneviève, également illustres sur tous les points du pays ; de même encore pour tous les saints qui ont été plus particulièrement les apôtres d’une contrée : de telle sorte que par les noms de saints qui, suivant les pays, se lisent sur les enseignes, on pourrait encore aujourd’hui suivre la trace de ces hommes éminents en piété dans les diverses régions où ils ont porté les lumières de l’Evangile.

Les souvenirs des croisades se retrouvent également dans les enseignes. Pour peu que l’on ait parcouru la France, au nord aussi bien qu’au midi, il est rare que l’on n’ait point couché soit à l’Hôtel de la Tête-Noire, soit Aux Trois Maures, soit Au Roi Louis. Or, cette Tête-Noire, ces Trois Maures, ce sont les nègres du Soudan qui combattaient avec les Sarrasins contre les chevaliers des croisades, et le Roi Louis n’est autre que Saint-Louis. On retrouve bien aussi çà et là l’hôtel ou le cabaret de la Croix-Rouge ; n’est-ce pas encore un évident souvenir des croisades, puisque ceux qui prenaient part à ces héroïques expéditions adoptaient pour signe de ralliement une croix de cette couleur brodée sur leurs habits ?

La chevalerie a fourni aussi son contingent, et l’on voit reparaitre sur les enseignes ce fameux cheval Bayard ; il porte sur la croupe les Quatre Fils Aymon, coiffés de leurs casques en pain de sucre, armés chacun de la rondache et de la lance. On y voit également Don Quichotte et Sancho Pança, et même Armide et Clorinde. Les romans et les contes ne sont pas restés en oubli : on trouve Gargantua, le Chat-Botté, la Barbe-Bleue, le Petit Chaperon-Rouge. Puis en descendant vers notre temps et dans les enseignes tout à fait modernes, se rencontrent, principalement, à Paris, les titres de tous les romans, de toutes les pièces de théâtre, de toutes les chansons qui depuis une cinquantaine d’années ont obtenu la vogue : de telle sorte que l’on pourrait, rien qu’avec ces éléments, reconstituer l’histoire des succès littéraires d’un demi-siècle, ce qui fournirait la plupart du temps l’occasion de constater ce fait, que presque toujours la popularité des enseignes a survécu à celle des œuvres qui les ont inspirées.

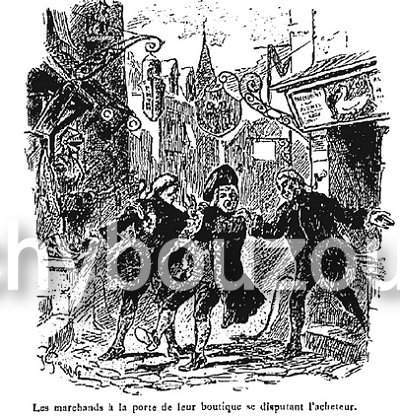

Les enseignes satyriques et facétieuses étaient extrêmement nombreuses, et elles se produisaient tantôt sous la forme d’un calembour ou d’un rébus, tantôt sous la forme d’un dessin épigrammatique. Citons des exemples : Au Puissant Vin ( Au Puis-sans-vin) : c’était un puits dans lequel un individu était représenté tirant un seau d’eau ; A la Roupie : c’était une roue et une pie ; A la Vieille Science : dans cette enseigne, qui existait à Paris, on voyait une vieille femme sciant l’anse d’un vase, ce qui donnait la Vieille-scie-anse. Quelquefois, c’était le nom même du propriétaire déguisé en calembour qui figurait sur la façade de la maison. Ainsi Louis XI avait un médecin qui s’appelait Cottier ; ce médecin, tout fier d’être attaché à la personne du roi, tenait à honneur de faire connaitre son domicile aux passants, et, pour mieux y parvenir, il avait fait peindre sur la façade de sa maison un petit arbre garni de fruits représentant par approximation des abricots, avec cette légende : A l’Abricotier (à l’abri-cottier).

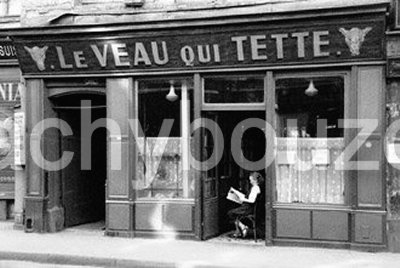

Les animaux servirent très souvent d’emblèmes ; quelques-uns étaient empruntés au monde réel, et les peintres et les sculpteurs en reproduisaient exactement la figure : c’était par exemple le Cheval-Blanc, le Mouton-Noir, le Veau-qui-tette. Il n’y avait là rien d’archéologique ou de curieux ; mais le plus souvent les images étaient peintes d’après les traditions légendaires, d’après les livres d’histoire naturelle fantastique nommés bestiaires ; et, dans les enseignes comme dans le blason, on retrouvait tous les monstres rêvés par les romanciers et les conteurs : le dragon, le griffon, le cheval rouge, le singe vert, le lion d’or, le lion d’argent, l’aigle blanc, etc., etc.

Une enseigne très populaire au moyen-âge, mais qui avait un sens tout différent, était celle de Femme-sans-Tête. Il se cachait là-dessous plus d’une épigramme, et les malins prétendaient que cette Femme-sans-Tête était la bonne femme par excellence. Dans la ville de Troyes, la satyre avait pris une autre forme. L’une des maisons de cette ville était désignée sous le nom de Trio-de-Malice, et, pour représenter ce nom, on avait peint sur la façade un chat, un singe et une femme.

Outre les enseignes, il y avait les devises, qui servaient à distinguer les maisons entre elles. Ces devises étaient en général graves et sévères, et en partie empruntées aux livres saints et aux dictons de la sagesse populaire. En voici quelques exemples qui ont encore leur enseignement :Faisons bien et laissons dire ; Nul bien sans peine ; Rends le bien pour le mal. Telles sont les sentences qui se lisent à Auxonne, à Fécamp, à Abbeville, sculptées sur le bois ou la pierre des pignons d’anciennes maisons. Tantôt ce sont des extraits des livres saints, comme à Beauvais : Seigneur, j’ai espéré en toi. Et plus bas : Paix à cette maison et à tous ceux qui l’habitent.

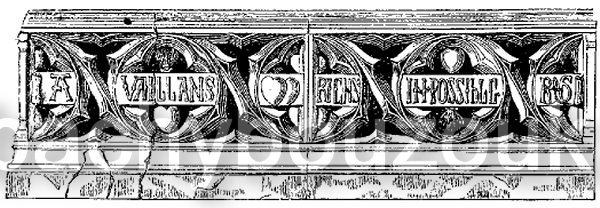

Tantôt ce sont, comme à Rouen, des réflexions philosophiques exprimées en distiques : Celui qui a une maison agréable et une famille qui l’aime est heureux ; cela suffit à la vie ; hors cela il n’est que chagrin et labeur. Et ailleurs encore : La vie de l’homme est un combat sur la terre. A Bourges, sur le balcon de la maison de Jacques Cœur, on lit : A vaillans cœurs rien impossible.

Quelques escaliers, de même que les façades, portaient aussi des maximes écrites, et voici celle qui se voit encore à Verneuil, au haut d’un escalier du XVe siècle : De même que celui qui monte cet escalier doit le descendre, de même celui qui vit doit mourir.

Ces légendes et ces devises ne montrent-elles pas, mieux que tout ce que l’on pourrait dire, la distance qui nous sépare du moyen-âge ? Quel est le propriétaire ou l’architecte qui songerait aujourd’hui sur la façade d’une maison les maximes de la sagesse chrétienne ? On se demanderait sans aucun doute à quoi cela peut servir ; mais si l’on avait fait la même question aux bonnes gens du moyen-âge, ils auraient répondu que ces textes des livres saints, ces mots consolateurs sculptés sur les linteaux et sur les frises, servaient à rendre résigné le pauvre homme qui gagnait paisiblement son pain dans la maison sanctifiée par les préceptes de l’Ecriture, et à rappeler qu’il faut, non pas se loger richement, mais vivre avec sagesse.

_______________________________________

publié en 1942

_______________________________________

| ACCUEIL | LE BROL | LES ENSEIGNES |

bachybouzouk.free.fr