| ACCUEIL | LE BROL | LA MACHINE A COUDRE |

article de 1930 à l'occasion du centenaire de "la machine à coudre"

LA MACHINE A COUDRE

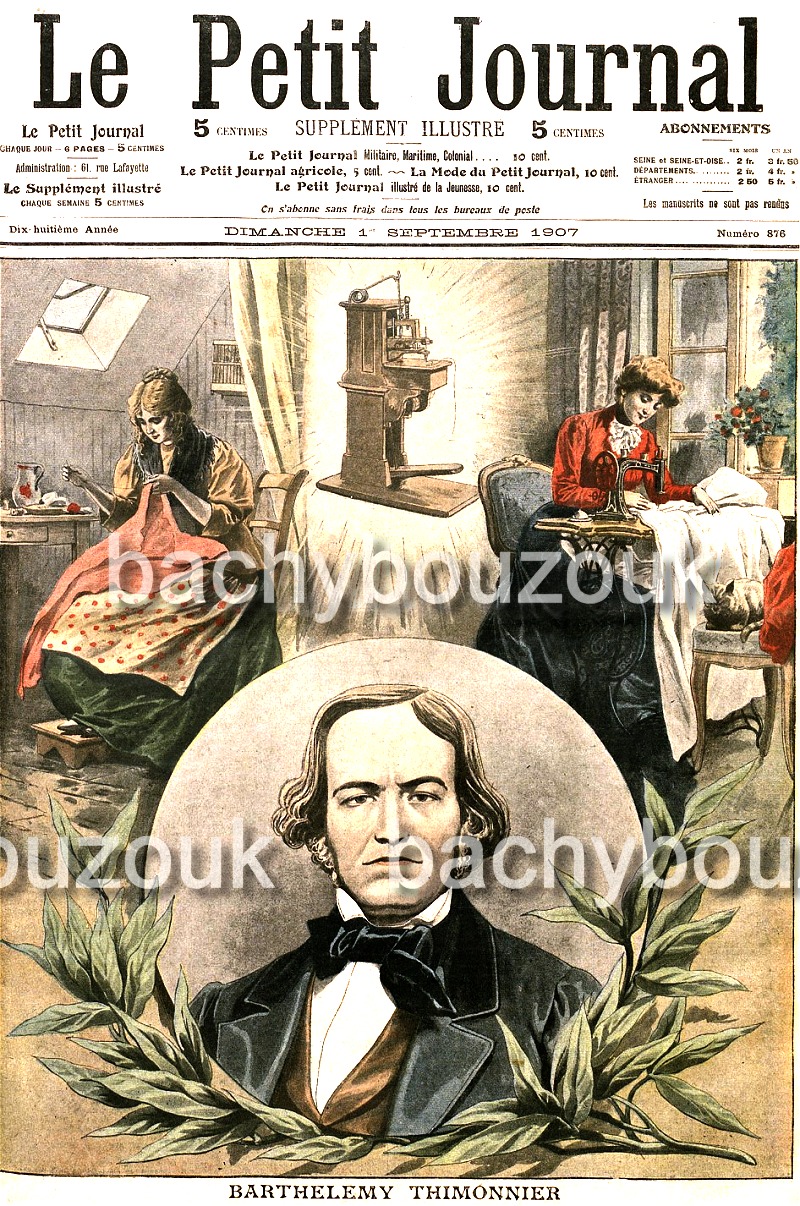

On embarrasserait sans doute fort la plupart des Français en leur demandant le nom de l’inventeur de la machine à coudre. Révélons donc que c’est à un Lyonnais, Barthélemy Thimonnier, qu’est due la première machine, dont descendent les remarquables outils qui se trouvent aujourd’hui dans presque tous les foyers, et qui ont si profondément transformé l’industrie de la confection. Une occasion nous est offerte d’évoquer son nom ; il y a cent ans, exactement le 13 avril 1830, il faisait breveter son invention.

Ce n’était pas la première fois qu’il était tenté d’exécuter mécaniuement des travaux de couture. Le plus ancien appareil imaginé à cet effet est probablement celui que les Anglais Thomas Stone et James Henderson firent breveter dans notre pays en 1804. Il était destiné à imiter la couture à la main, et son aiguille traversait l’étoffe de part en part en effectuant le point de surjet. Il n'eut aucun succès parce que sa construction reposait sur un principe dont l’application présente de grosses difficultés. Il ne fut possible d’obtenir des résultats satisfaisants que lorsque, au lieu de faire passer l’aiguille au travers du tissu, on se contenta de d'y enfoncer légèrement en la maintenant toujours du même côté. Tel fut précisément le système qu’inaugura Thimonnier.

Notre confrère "Le Vêtement" a retracé la vie curieuse et banale à la fois de ce grand inventeur. Il naquit en 1793 à l’Arbresle, dans le Rhône, où son père possédait une petite teinturerie. Il s’établit tailleur tout d’abord à Amplepuis, puis vint se fixer à Saint-Etienne en 1825. C’est à cette époque qu’on le vit employer ses loisirs à de longues et patientes recherches mécaniques. Il passait pour un original, ce qui naturellement ne le décourageait pas. En 1830, comme nous l’avons dit, il parvenait à réaliser son rêve.

Un an plus tard, on le trouve à Paris, sur le chemin de la fortune. Il s’entend avec une maison d’équipements militaires, et bientôt les commandes affluent à l’atelier où fonctionnent 80 machines. Mais voici que tout croule soudain. Thimonnier n’avait pas prévu l’opposition des tailleurs parisiens de ce temps. "Ces machines qui concurrencent durement les couturières et les tailleurs, dirent-ils, vont enlever leur gagne-pain à des milliers de travailleurs ! Thimonnier n’est donc qu’un affameur du peuple !" Un jour, une bande d’énergumènes envahit l’atelier et met hors d’usage les couseuses mécaniques. Et Thimonnier est obligé de fuir.

Il passe alors quelques années difficiles. On le voit voyager à pied, faute d’argent, et donner en cours de route des représentations de guignol lyonnais et des démonstrations de sa machine à coudre. Car rien ne_le rebute et il perfectionne son oeuvre. En 1845, il trouve un associé et fonde une fabrique. Les machines qui en sortent sont vendues au prix très bas de 50 francs.

En 1848, il prend un nouveau brevet pour le "couso-brodeur" qui permet de broder et coudre tous genres de tissus à la vitesse de 300 points à la minute. Mais les événements politiques viennent entraver de nouveau ses projets et, de guerre lasse, il cède sa patente à une compagnie de Manchester, tout en continuant essais et recherches en vue de perfectionner l'invention à laquelle il a consacré ses orces.

Mais la lutte, le travail, la misère l’avaient épuisé avant le temps ; il mourut presque de dénuement à Amplepuis, le 5 août 1857. Ce sont les mécaniciens des Etats-Unis qui, en simplifiant et en améliorant l’œuvre de notre compatriote devaient la rendre d’une utilisation pratique. L’invention de la machine à coudre à navette par Elias Howe (1846) fut, à ce point de vue, décisive, Depuis, les mécaniciens de tous les pays ont rivalisé d’ingéniosité pour créer des modèles de plus en plus perfectionnés. Empruntons à notre confrère précité quelques indications d’ensemble sur les modèles actuels, qui intéresseront nos lecteurs.

On sait qu’on distingue les machines à main et les machines au pied. Les unes et les autres sont montées sur socle en bois ou en fonte. Une manivelle, ou un volant, entraîne un arbre qui transmet le mouvement d’une part à l’aiguille et au tendeur porté par le bras de l'appareil et, d’autre part, à la navette disposée sous le plateau. D’autre part, on distingue les machines à navette tubulaire vibrante, les machines rotatives oscillantes et les machines à navette centrale. Les premières possèdent une navette et un porte-navette montés sur pivot de marche avant et arrière et exécutent des points de couture réguliers à une bonne vitesse. Elles peuvent se transporter facilement. Les maçhines rotatives oscillantes travaillent plus rapidement que les précédentes et sont indiquées pour les couturières de profession. Elles sont munies d’un levier qui permet à l’ouvrière de lever le "pied de biche" par un simple mouvement du genou, sans lâcher son ouvrage des mains. Enfin, les tailleurs, ateliers de couture et confectionneurs se servent beaucoup des robustes machines à navette centrale, à cause de leur débit rapide et puissant. Les navettes sont remplacées par des boîtes à canettes immobiles contenant une grande quantité de fil. L’adjonction de guides spéciaux permet d’effectuer les travaux de couture les plus variés, tels que: ourlets à jours, brodage des étoffes, pose de soutache, broderie à la chenille ou piqûres d’ouatage.

Mentionnons enfin l’extension très intéressante prise depuis quelques années par les machines à coudre électriques.

Tous ces progrès étaient en germe dans l’invention de Thimonnier. Ne mérite-t-il pas une pensée de la part des ménagères et des confectionneuses dont il a tant facilité la tâche ?

Barthélemy Thimonnier (19 août 1793 - 5 juillet 1857)

_____________________________

| ACCUEIL | LE BROL | LA MACHINE A COUDRE |

bachybouzouk.free.fr