| ACCUEIL | LE BROL | SAVAIT-ON SE CHAUFFER AUTREFOIS ? |

Voici venir la fin de septembre et, avec elle, l’accourcissement des jours, les premiers coups de vent d’automne. Le soir, des brumes fraîches montent de la terre; le frisson qu’elles nous apportent nous fait aimer la tiédeur calme du logis. Bientôt, ce sera l’hiver, et rien alors ne nous paraîtra plus doux, plus poétique que la chanson du feu dans l’àtre, cette chanson qui accompagne les causeries de la famille réunie.

L’hiver passé, qui fut si rude, et au cours duquel il fut si difficile de se chauffer, nous a fait mesurer le prix du feu... Source de toute civilisation, premier allié de l’homme, il lui soumit l’univers. Dans la nuit des temps, la tribu qui, dans quelque désastre, avait laissé son feu s’éteindre, devenait misérable. Elle n’avait plus d’espérance que si elle l’avait rallumé à la foudre divine ou ravi à quelque autre tribu.

Le premier système de chauffage a consisté à faire brûler le combustible au centre des habitations : la fumée s’échappait par un trou ménagé au plafond. On eut ensuite des fourneaux portatifs, analogues aux braseros d’aujourd’hui. Les Romains connurent le chauffage par L4air chaud. Il faut remonter au IVe siècle de notre ère pour constater l’existence des cheminées, et encore leur usage ne s’est-il un peu répandu qu’au XIVe siècle. A cette époque, la famille était pleinement reconstituée. Durant l’hiver, le guerrier quittait les camps, le marchand retournait au logis, le laboureur abandonnait ses champs pour sa cabane. Dans les manoirs seigneuriaux, le chef s’asseyait auprès du foyer flambant; entouré des siens et de ses principaux serviteurs, il écoutait son chapelain lire les histoires des temps passés et son page chanter des romances ou des ballades guerrières. Le bourgeois contait ses voyages et ses périls, durant la longue veillée...

La science du chauffage nous paraît toute simple et nous n’acceptons pas volontiers d’avoir froid. Nous oublions qu’autrefois les souverains eux-mêmes ne parvenaient pas à se chauffer convenablement. D’où vient l’usage des lambris? De la nécessité de lutter contre l’humidité. Richelieu, alors évêque de Luçon, ne pouvant faire du feu dans aucune pièce du palais qu’il habitait, à cause de la fumée, y frissonnait sans se plaindre. Le cardinal de Retz, étant allé voir au Louvre la reine d’Angleterre, la trouve dans la chambre de sa fille :

— Vous voyez, lui dit-elle, je, viens tenir compagnie à Henriette. La pauvre enfant n’a pu se lever aujourd’hui, faute de feu.

La vérité est que, la pension étant en retard, les marchands, peu respectueux, refusaient tout crédit.

Sous Louis XIV, pour se préserver du froid, on recevait, tout vêtu, dans son lit. Ce lit était souvent recouvert de fourrures ou même de couvertures bouclées au matelas.

En 1709, la violence du froid fut telle que "les élixirs les plus forts et les liqueurs les plus spiritueuses cassèrent les bouteilles dans les armoires de chambres à feu et environnées de tuyaux de cheminées, dans plusieurs appartements du château do Versailles". Les spectacles cessèrent aussi bien que les procès. A Paris, plus de réunions mondaines, plus de fêtes. Les collèges, les ateliers étaient fermés. Dans un bureau de nouvelles, le copiste s’arrêta au milieu d’une lettre : l’encre était gelée! Le vin gelait dans la cave. On trouva plusieurs personnes mortes dans les chemins; d’autres mortes dans leur lit. Quantité d’oiseaux furent trouvés inanimés dans la campagne; lièvres et perdrix mouraient par milliers. Certaines- rivières gelèrent "presque jusqu’au sable" et les moulins ne purent plus tourner. Il s’ensuivit une cherté excessive du pain, qui atteignit le prix de 51 sous les 9 livres. (Et n’oublions pas que la valeur de l’argent était au moins le double de ce qu’elle serait aujourd’hui.)

Par un froid pareil, la Cour grelottait. Louis XIV, dans ses immenses salons glacés, s’enveloppait de paravents, au coin d’une cheminée. Mme de Maintenon, assise à l’autre coin, ne parvenait pas à se réchauffer. Versailles, du reste, avec son parc mal protégé de futaies, ses pièces d’eau, ses hauts plafonds, se transformait facilement en une petite Sibérie.

Louis XV, qui s’était servi, pendant la première partie de son règne, de la chambre à coucher de son aïeul, finit par l’abandonner, à cause de la température rigoureuse qui y sévissait. C’est sous son règne qu’en hiver, il fut de bon ton de s’envoyer, en guise d’étrennes, de petits cotrets. On riait en les acceptant, mais on était fort satisfait de les brûler !

Faut-il encore des exemples? Ils ne manquent pas. Sous Louis XVI, aux Tuileries, les fenêtres joignent mal, et les chambres sont des glacières. Ceux qui sollicitent un logement au palais demandent bientôt à le quitter, tant il y règne d’humidité. L’évêque de Digne, en 1750, demande une alcôve et une cheminée, pour "le parer du grand froid d’hiver". L’architecte du palais, Soufflot, lui donne à choisir entre l’une ou l’autre.

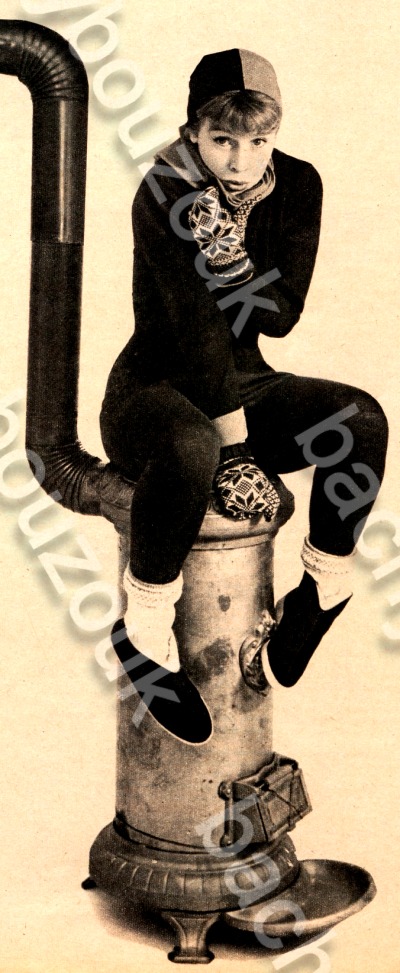

Avoir une cheminée ! ce désir fut celui de la plupart de nos aïeux. Il existait bien des poêles, mais on lançait contre eux toutes sortes d’épigrammes. Leur vue, dit Mercier, "éteint l’imagination, rend mélancolique. Le froid le plus vif est préférable à cette chaleur fade, tiède, nuisible". Puis les dangers d’asphyxie étaient grands.

C’est du XIXe siècle que datent les progrès sérieux du chauffage. Mais, nous l’avons vu, il ne suffit pas d’avoir des fourneaux, des poêles, des cheminées ou des calorifères : il faut encore ne pas manquer de combustible.

Cette année, des précautions ont été prises, et l’on peut espérer que nous aurons du bois et du charbon, sinon en abondance, du moins suffisamment. Et si nous souffrons du froid, nous penserons beaucoup moins à nos aïeux qu’à nos soldats d’aujourd’hui, veillant dans la tranchée, dans la rigueur désolée de la saison mauvaise.

publié en septembre 1917

________________________________________________

publié en 1950

________________________________________________

| ACCUEIL | LE BROL | SAVAIT-ON SE CHAUFFER AUTREFOIS ? |

bachybouzouk.free.fr