| ACCUEIL | LE BROL | FASCINANTES CATHEDRALES |

les testes de cette page sont de Raoul Cop et ont été publiés en 1997

La sagesse médiévale arrivée jusqu'à nous

Dressées au cœur de nos cités, donc accessibles à tous, les cathédrales représentent l'un des derniers témoignages de la sagesse médiévale. Elles ont été conçues pour fournir aux fidèles une représentation d'un autre monde, considéré alors comme plus réel que notre monde concret.

A l'époque où les peuples primitifs sont devenus sédentaires, il y a quelque 8000 ans, ils possédaient un bagage plus ou moins commun de connaissances intuitives organisées en récits. Ces mythes se transmettaient oralement de génération en génération; les paroles s'accompagnaient de gestes et de cérémonies, c'est-à-dire d'une liturgie. C'est de ces croyances et de cette organisation que naquirent les religions qui imprègnent encore la majeure partie de la planète. L'homme croyait en l'existence de plusieurs dieux. Ceux-ci étaient à l'origine de l'huma-nité et lui procuraient une autre vie après la mort. Les tribus juives se convertirent au Dieu unique, que l'on ne pouvait pas représenter, comme chez les autres peuplades par le soleil, un arbre, un fleuve, ou toute autre manifestation de la nature. Toutefois, la liturgie juive conservait des aspects communs avec celles des peuples voisins, notamment les Egyptiens. Ainsi en allait-il, par exemple, du temple.

Au début de notre ère, en pleine occupation romaine, le juif Jésus de Nazareth se présenta comme étant Dieu. Lui et ses fidèles jetèrent les fondements de la religion chrétienne. L'incarnation de Dieu sous la forme d'un mortel incita dès lors les artistes à le représenter avec les traits d'un homme. La tradition juive constitua la base principale sur laquelle se forgea la liturgie chrétienne. Celle-ci puisa également dans d'autres conceptions du monde, notamment celles des celtes. Certaines croyances gauloises, par exemple, furent intégrées dans la nouvelle religion, mais d'autres manifestations du "paganisme" survécurent aussi, avec ou sans l'aval du clergé.

Une vision du monde

Alors que notre connaissance du monde est fondée sur l'observation et l'expérimenta -tion, il n'en allait pas de même dans l'Antiquité et au Moyen-Age. Pour nos ancêtres lointains, les manifestations de la nature, donc tout ce qui est directement accessible, ne revêtaient qu'une importance relative parce qu'elles subissaient l'usure du temps et devaient disparaître. A l'opposé, on considérait comme supérieur et donc réel le monde éternel lié à Dieu, indissociable de l'origine et de l'aboutissement de l'homme. Aussi ne prisait-on guère l'expérimentation, trop tributaire du monde des mortels. Les savants de l'époque se consacraient de préférence à l'univers invisible et à la religion, tâchant d'élaborer des théories sur son organisation. Pour ce faire, ils s'appuyaient sur leur milieu: le monde visible préfigurait celui de Dieu.

Le cosmos s'organisait en trois grands niveaux bien différents: le ciel, domicile de Dieu, la terre, affectée à l'homme, et l'enfer, monde d'en bas où sévissaient les démons et la mort. Quant à la composition de la matière, elle était régie par le nombre quatre puisqu'il existait quatre éléments de base: l'air, le feu, la terre et l'eau.

La croix et son centre

Pour ce qui touche à la vie de l'homme et à la cité, le monde se ramenait à un microcosme, par opposition au cosmos universel. Le centre de ce petit monde était celui d'une croix, dont les deux axes correspondaient à l'ombre d'un bâton au lever du soleil et à son zénith. Nous retrouvons le nombre quatre avec ces quatre points cardinaux qui sont encore les nôtres. La notion de centre est inhérente à de nombreuses civilisations. Dans les anciennes cités de l'Inde, les camps romains et les villages des Dogons, les maisons s'étendaient à partir d'un centre en direction des points cardinaux et les deux rues principales aboutissaient aux portes de l'enceinte. Afin de prévenir les désordres et les malheurs, le centre était purifié par la présence d'un temple réservé à la divinité. Celle-ci y demeurait sous la forme d'une statue, placée elle aussi au centre du sanctuaire. Dans le temple de Jérusalem, ce "saint des saints" était constitué par un coffret, l'arche. Le paradis céleste (par opposition au paradis terrestre dont furent chassés Adam et Eve) est promis aux chrétiens méritants après leur décès. Il est présenté comme une ville, la Jérusalem du ciel. La progression de l'homme vers le centre de la cité et à l'intérieur du temple symbolise l'accès à un monde de plus en plus parfait. C'est l'éducation et la construction de la personne. Le Christ lui-même a comparé son corps au temple de Jérusalem.

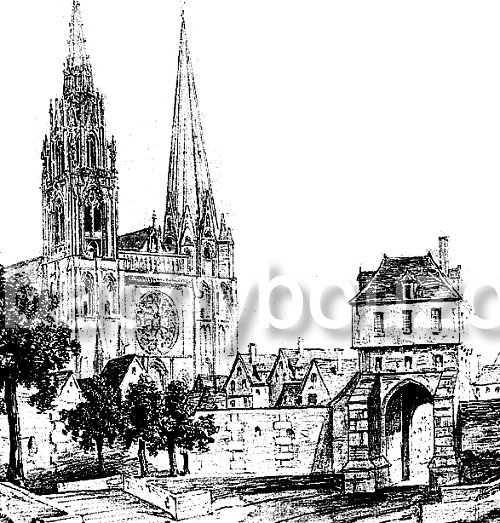

La cathédrale du Moyen Age, implantée au cœur de l'agglomération, atteste la survivance de cette symbolique. Elle affectait souvent la forme d'une croix orientée selon les points cardinaux. Le pèlerinage, lui aussi, n'était rien d'autre qu'une marche laborieuse vers le centre, c'est-à-dire vers le sanctuaire. La cathédrale donne l'image de la réalisation de l'homme parfait. Celui qui y pénètre entre dans l'ordre du cosmos et marche vers la lumière céleste. L'homme ne s'achève qu'en atteignant un centre, où il rejoint Dieu et entre en communion avec lui. Il devient alors semblable à son créateur, sans pour autant être son égal, et pourra accéder pour l'éternité au monde d'en haut.

L'homme, le cosmos et l'église

L homme, pour qui tout a été créé par Dieu, figurait au milieu du cosmos, entre ténèbres et lumière. Fait à l'image du créateur, il était le maître du monde terrestre. Le nombril était le centre par où il avait reçu la vie et à partir duquel il grandissait. Son corps rassemblait les quatre éléments: la chair (terre), le sang (eau), le souffle (air) et la chaleur du corps (feu). Son tempérament s'articulait autour de quatre humeurs (ardeur, flegme, colère et mélancolie). Et sa vie comportait quatre étapes (enfance, adolescence, maturité et vieillesse). Pour façonner l'homme, Dieu se serait servi de terre prise aux quatre extrémités du monde. Quant au nom Adam, il regrouperait les initiales de quatre étoiles situées aux points cardinaux. L'église était à elle seule un véritable microcosme. Les quatre points cardinaux du monde s'inscrivaient dans son plan et elle possédait un centre sacré, le sanctuaire abritant l'autel, qui n'était toutefois pas forcément placé au centre du bâtiment. On foulait les pierres tombales rappelant le monde des ténèbres, tandis que la voûte arrondie évoquait le ciel, semé d'étoiles ou d'images de Dieu et des anges. La présence des astres était aussi symbolisée par les signes du zodiaque. Une foule de plantes et d'animaux complétaient le décor, mais on en vint à les reléguer à l'extérieur, car ils ne possédaient pas d'intelligence, à l'opposé de l'homme.

Le plan en croix de l'église évoque l'homme debout. Ses bras tendus forment le transept. Ses pieds sont encore ancrés dans la terre, à l'entrée située à l'ouest, mais sa tête est proche du sanctuaire, à l'est. On peut y voir également un rappel de la croix du Christ. La décoration, elle aussi, faisait une place à l'homme par des évocations de sa vie morale (vices et vertus), de ses arts, de ses travaux et de ses quatre âges. Rien n'est trop beau pour servir de résidence à Dieu. La bible nous apprend que le merveilleux temple céleste est immense, très haut et que ses murs sont faits de pierres précieuses. Dieu trône en son centre et l'inonde de sa lumière. Dieu habite aussi l'église, qui est pour les fidèles un lieu privilégié de communication avec le Ciel.

En édifiant les cathédrales, les architectes se sont donc efforcés de favoriser cette rencontre en s'approchant dans la mesure du possible de laJ érusalem céleste. Pour ce faire, ils ont agrandi le bâtiment et les fenêtres, couvert les murs de mosaïques, de peintures et de sculptures. Lors de la pose de la première pierre de l'abbaye de Saint-Denis, en 1140, les évêques et les princes s'inspirèrent du temple céleste en jetant des pierres précieuses dans le mortier des fondations.

Notre-Dame de Paris, film de Jean Delannoy avec Gina Lollobrigida et, Anthony Quinn (1956)

Des bandes dessinées à lire ou à déchiffrer

Des centaines de personnages se pressent sur les murs, les chapiteaux et les vitraux de nos cathédrales. Ils ne sont pas uniquement là pour "faire joli", mais surtout pour raconter des histoires. Puisque la Bible et les écrits des théologiens n'étaient pas accessibles au plus grand nombre, c'est l'iconographie de la cathédrale qui assurait dans une large mesure la diffusion du savoir religieux.

Là où le profane ne voit que décoration et fantaisie, le chrétien averti découvre ou entrevoit la connaissance. Toutefois, l'essentiel de la signification de cette imagerie foisonnante échappe à ceux qui n'ont pas reçu d'éducation religieuse. Quant à la majorité des croyants de notre époque, dont la foi est de plus en plus épurée, voire presque totalement libérée de la culture chrétienne d'autrefois, ils ne peuvent saisir qu'une partie du message. N'ayons pas pour autant mauvaise conscience! Même les catholiques nourris du catéchisme traditionnel et familiarisés avec le culte des saints ainsi qu'avec d'autres pratiques de leur Eglise ne peuvent interpréter tout ce que racontent les images des cathédrales. Seuls quelques spécialistes connaissent tous les passages de la Bible et les attributs qui permettent d'identifier les multiples saints.

Les pièges de l'interprétation

Ce bagage, pourtant gigantesque, ne suffit pas encore car notre pensée religieuse et notre mentalité diffèrent de celles du Moyen Age. L'iconographie des cathédrales est le fruit des conceptions qui prévalaient aux alentours du XIIe siècle. Certes, les grandes lignes du dogme n'ont pas changé, mais nous ne voyons plus de la même manière des sujets aussi fondament aux que le bien et le mal. Si les croyants considèrent toujours comme historiques les principaux événements de la vie de Jésus, ils ne prennent généralement plus au pied de la lettre certains récits de l'Ancien Testament tels que la Création du monde, la tour de Babel ou les histoires d'Esther et de Judith.

Comme tout livre, les groupes d'images des cathédrales obéissent à certaines règles. Mais il existe des histoires plus difficiles à déchiffrer que d'autres, parce qu'elles font intervenir des événements peu connus, parce que leur auteur manquait de logique ou que sa pensée était trop complexe. Parfois aussi,le livre manque de cohérence à cause d'une interruption et d'une reprise du chantier. La lecture exige que l'on soit familiarisé avec les règles strictes d'un langage qui est parvenu à maturité au XIIe siècle et dont le déclin s'est amorcé au siècle suivant. Les spécialistes redécouvrent cette syntaxe depuis une trentaine d'années, mais tout n'est pas encore dit. Il convient donc d'appréhender les images avec discernement. De nombreux écrits doivent être compris au second degré. Ainsi en va-t-il par exemple des paraboles de Jésus. Le grain que le semeur jette en terre et qui ne germe pas de la même manière sur des sols différents, c'est la parole de Dieu, qui ne touche pas uniformément tous les esprits. Le tétramorphe (quatre formes) fait l'objet de fréquentes représentations. La vision du prophète Ezéchiel, à laquelle participent un homme, un lion, un taureau et un aigle, suscite plusieurs interprétations. On peut y voir la préfiguration de Jésus: incarné en homme, sacrifié comme un taureau, ressuscité tel un lion et monté au ciel à la façon d'un aigle. C'est aussi une synthèse de la réalisation de l'humain. Celui-ci est tout à la fois homme grâce au don de l'intelligence, taureau quand il se donne au service des autres, lion s'il vient à bout du mal et aigle par son attraction vers la lumière d'en haut. Ajoutons, sans avoir la prétention d'épuiser ce sujet, que chacune de ces créatures correspond à l'un des quatre évangélistes: Marc (lion), Luc (taureau), Jean (aigle) et Matthieu (homme).

Codes de lecture

Au même titre que les dessins des bandes dessinées obéissent à des règles plus ou moins stéréotypées qui en facilitent la lecture, on retrouve chez les personnages statufiés ou peints des attitudes chargées d'informations. Celles-ci ont pu être décryptées en comparant les miniatures des manuscrits aux textes qu'elles illustrent. En voici un aperçu des codes. La position de la main est éloquente. Une paume posée contre la joue indique la douleur si les yeux sont ouverts et le rêve s'ils sont fermés. La main dressée avec une partie des doigts étendus et les autres repliés correspond à une bénédiction. Deux personnages dont les mains font des gestes différents sont en pleine discussion. L'attitude générale n'est pas moins instructive. Un personnage assis les jambes croisées fait preuve d'autorité ou de suprématie; mais il peut aussi être en état de faiblesse si son niveau social est inférieur. La représentation droite de face indique la stabilité, l'ordre et le repos, alors que la même position de profil révèle l'engagement dans une action. A l'inverse, la position tordue et désarticulée dénote le désordre et le mal. Elle s'applique souvent aux bourreaux et aux fous. La petite taille des individus peut renseigner sur leur rang social. Quant a la position à droite du sujet principal, elle reflète le bien ou la prééminence. A la gauche correspond le mal ou l'infériorité. Les vignettes qui composent un vitrail se lisent généralement de bas en haut. Ce mouvement souligne l'accomplissement du destin du personnage principal, souvent un saint, ainsi que sa progression vers le ciel. Cependant, le parcours peut être beaucoup plus complexe, selon les besoins de l'histoire et l'ingéniosité de l'artiste. Dans de tels cas, seule une bonne connaissance de l'histoire racontée permet au lecteur de se frayer un chemin d'une scène à l'autre. Il existe même des vitraux qui se lisent de haut en bas, en fonction du but recherché par l'auteur.

Les personnages nés de limaginaire

Dieu, créateur de toute chose, est éternel et bon. Il est à la fois unique et fait de trois personnes. Jusqu'au XIIIe siècle, celles-ci apparaissent séparément. Une main sortant d'un nuage représente le Père. Le Fils est l'homme Jésus. Quant au Saint-Esprit, il prend l'apparence d'une colombe. Les anges, qui résident au paradis céleste, sont des créatures supérieures proches de Dieu. Le premier d'entre eux, Lucifer, voulut prendre la place de son maître. Pour le punir, Dieu le relégua dans le néant, où il devint Satan et où il séjourne en compagnie de démons qui sont les autres anges rebelles. Ces créatures maléfiques prennent la forme de personnages grimaçants plus ou moins monstrueux. Cette rupture de la relation avec Dieu toucha aussi l'homme, que le diable tenta d'entraîner dans sa chute. Chassés du paradis terrestre, Adam et Eve ainsi que leur descendance furent désormais sujets à la souffrance et à la maladie. Dieu envoya son fils sur la terre pour racheter les péchés de l'humanité. Les événements de la vie de la Vierge et de Jésus sont souvent représentés dans les églises. On y voit aussi l'illustration des paraboles qui dépeignent le combat contre le mal. Citonsle bon Samaritain, le Fils prodigue, le mauvais Riche, les Vierges sages et les Vierges folles. Les saints sont les nouveaux hommes et les nouvelles femmes, qui ont fait croître la meilleure partie d'eux-mêmes, ce qui leur a permis d'accéder dès leur mort au monde divin. Leurs images remplissent tout naturellement les églises et elles constituent des modèles pour les chrétiens. Leurs statues sont souvent surmontées d'un dais évoquant la Jérusalem céleste. Leur tête est entourée d'une auréole de lumière et sous leurs pieds se trouve l'ennemi vaincu, symbole du mal. Ils portent un objet permettant de les identifier. Ainsi, on reconnaît Laurent au gril avec lequel il fut supplicié, Roch à son chien et Pierre aux clés du ciel. Quant aux prophètes qui ont précédé la venue de Jésus, ils tiennent en général un rouleau, le phylactère, où figurent des extraits de leurs prophéties. Les textes de l'Ancien Testament n'ont pas été oubliés par les sculpteurs, les peintres et les concepteurs de vitraux.

Le Jugement dernier

Les textes de l'apocalypse racontent les derniers événements de l'histoire de l'humanité. Ceux qui auront fait le bien auront part au bonheur éternel avec Dieu dans la Jérusalem céleste. Quant à ceux qui auront vécu dans le péché, ils souffriront les mille tourments de l'enfer. A l'instar de la nativité et de la crucifixion, le thème du jugement dernier a beaucoup inspiré les artistes du Moyen Age. Il occupe souvent la partie supérieure d'un des portails des cathédrales. Dieu est le personnage central, plus grand que les autres. Il préside à la résurrection des morts, que l'on voit sortir de leurs tombeaux, semblables à des vivants. C'est l'ange saint Michel qui procède à la pesée des âmes permettant de séparer les bons des mauvais. Les élus vont à sa droite, au paradis, où Abraham reçoit sa descendance. A sa gauche, les réprouvés sont livrés aux monstres et aux diables de l'enfer.

Un vitrail de la cathédrale du Mans représente la mort de Jésus sur la croix. Marie est debout à sa droite, signe de sa prééminence. A côté d'elle se dresse une porte en pierre qui figure la ville de Jérusalem, espace ordonné par excellence et préfiguration de la cité céleste. A la gauche du Christ se trouve l'apôtre Jean. On le reconnaît car il est porteur d'un livre, symbole de la connaissance et en particulier de l'évangile. C'est à lui, un de ses disciples préférés, que Jésus aurait confié la garde de Marie avant de mourir. Contrairement à ses compagnons, Jean serait monté au ciel sans avoir été mis à mort. Près de lui, on voit des plantes qui figurent la campagne, un espace anarchique.

Saint Michel pesant les âmes (cathédrale Saint Julien - Le-Mans)

De la basilique romaine à l'église chrétienne

Pourquoi une église comprend-elle une nef, souvent formée de trois vaisseaux, un cœur et, dans bien des cas, unt ransept qui sépare ces deux parties principales? Edifices à la fois familiers et étranges, les lieux de culte chrétiens ont vu le jour au IVe siècle, mais leur plan a des origines bien plus anciennes.

Ce n'est qu'en l'an 313 de notre ère, après des siècles de persécutions, que les chrétiens se virent enfin autorisés par l'édit de tolérance de Milan à exercer librement leur religion. II faut voir là un choix important de l'empereur Constantin 1er. Celui-ci régnait sans partage sur la partie occidentale de l'empire romain, après avoir vaincu Maxence et il n'allait pas tarder, grâce à ses victoires sur Licinius, à le contrôler dans sa totalité. Fils d'une chrétienne (lafuture sainte Hélène), Constantin protégea la nouvelle religion, qui acquerrait plus tard le statut de religion d'Etat. La conception de la divinité unique convenait certainement à ce souverain, qui était en passe d'accéder au pouvoir suprême et de régner sans partage.

Les chrétiens purent ériger librement des édifices pour la pratique de leur culte. Soucieux de rompre avecla tradition païenne, ils s'écartèrent délibérément des temples dédiés aux divinités antiques et prirent pour modèle la basilique romaine, un vaste bâtiment civil abritant à la fois le marché et le tribunal. Ainsi, vers 326, l'empereur Constantin fit édifier une basilique sur la tombe de saint Pierre, au Vatican. Il s'agit en quelque sorte du prototype de l'architecture religieuse de l'Occident.

Au commencement était la basilique

Les Romains n'ont pas inventé la basilique, ils l'ont empruntée, comme beaucoup d'autres choses, à la Grèce antique. A Athènes, on appelait "stoa Basileios", ou "portique du roi", un petit bâtiment construit aux alentours de 500 avant J.-C. Le portique (stoa) était une sorte de galerie couverte bordant la place (agora) et servant essentiellement à la vie commerciale. La "stoa Basileios" était le siège de l'archonte-roi, un haut magistrat doté de pouvoirs religieux et judiciaires.

La basilique civile des Romains, quant à elle, était un édifice bâtard puisqu'on y faisait des affaires et qu'on y trouvait une haute magistrature. Elle se dressait en bordure du forum (place du marché), dont elle constituait un prolongement couvert. Par ailleurs, elle comportait un ou plusieurs appendices à plan en demi-cercle, les absides, qui avaient pour fonction d'abriter les magistrats publics lors des plaidoiries ou servaient de siège du pouvoir.

Une nef à trois vaisseaux

La partie principale de ces basiliques romaines était une vaste halle rectangulaire couverte d'un toit de tuiles. La charpente était constituée essentiellement d'une succession de fermes triangulaires à entrait (tirant horizontal formant la base de chaque ferme). La portée de telles fermes est limitée: elle ne peut guère excéder une vingtaine de mètres. Cette dimension constitue donc la largeur maximale d'un édifice simple, dont les deux longs murs soutiennent les fermes de la charpente. Pour augmenter la largeur, une seule possibilité: accoler une galerie de part et d'autre des supports de la charpente et faire communiquer entre elles les trois parties. On obtenait de la sorte une vaste halle, ou nef, partagée en trois bandes parallèles, que les architectes appellent des vaisseaux. Comme dans nos églises, le vaisseau central n'était séparé des vaisseaux latéraux que par un alignement de colonnes ou de piliers. Ceux-ci soutenaient les deux murs au sommet des quels on posait les fermes supportant le toit à deux versants. Chacune des deux galeries était protégée par un toit à pan unique, incliné comme il se doit vers l'extérieur. Vue de l'extérieur, l'abside affectait la forme d'un demi-cylindre plaqué verticalement contre un des murs. C'était l'unique élément coiffé d'une voûte de pierre, qui avait la forme d'une demi-coupole (voûte en cul-de-four).

Rassemblement et pouvoir: nef et abside

Si les temples païens n'étaient pas destinés à abriter les fidèles lors des cérémonies religieuses, il n'en allait pas de même avec les chrétiens, pour qui lieu de culte et lieu de rassemblement ne faisaient qu'un. Au reste, le mot "église" est un dérivé du grec "ekklesia" (assemblée). Le même mot désigne encore actuellement le bâtiment et l'ensemble des fidèles. La grande halle de la basilique convenait parfaitement aux réunions importantes. L'abside arrondie a subsisté à l'extrémité de la basilique chrétienne, où elle a donné naissance au chœur. Cette persistance d'un symbole du pouvoir s'explique par le fait que la maison de Dieu était aussi une sorte de tribunal soumis à la puissance du Juge suprême et de ses magistrats terrestres, plus ou moins liés au pouvoir temporel. On peignait fréquemment le Christ en majesté sur la voûte de l'abside, bien visible de la nef. A cetendroit se trouvait aussi le siège de l'évêque. Enfin, c'est devant l'abside que se dressait l'autel principal, où se déroulait le rituel de l'eucharistie.

Les différentes parties de l'édifice

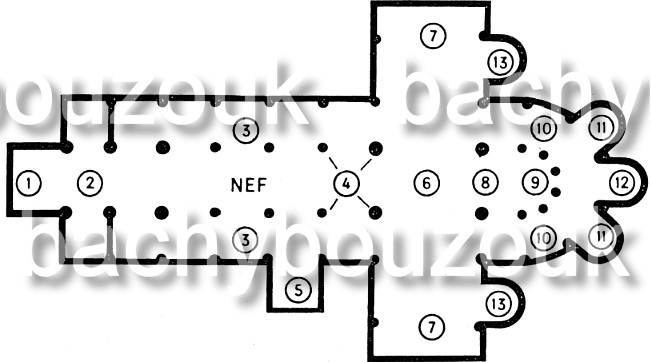

L'illustration ci-dessus montre le plan type d'une église en forme de croix latine, donc dotée d'un transept.

1. et 2. Porche et narthex. Ils appartiennent au massif antérieur, placé en principe du côté ouest. Cet ensemble comporte la façade principale et une ou deux tours, ainsi qu'une ou plusieurs entrées.

Nef. C'est l'espace principal de l'église, ou se tiennent les fidèles. Ici, la nef se compose de trois vaisseaux séparés par deux alignements de piliers.

3. Vaisseau latéral de la nef. On l'appelle collatéral, ou bas-côté s'il est beaucoup plus bas que le vaisseau central.

4. Travée. Espace carré ou rectangulaire compris entre 4 supports (piliers ou divisions de mur).

5. Chapelle latérale, généralement rajoutée à l'édifice après coup.

6. Croisée du transept, à l'intersection de la nef et du transept.

7. Bras du transept.

8-12. Chœur architectural. Ensemble des parties situées en avant de la nef ou du transept.

8-9. Chœur liturgique. Véritable église dans l'église, parfois entouré d'une clôture. C'est là que se tient le clergé et que se trouve l'autel principal sur lequel on célèbre l'eucharistie.

9. Abside. Partie du choeur liturgique héritière de l'abside de la basilique romaine.

10. Déambulatoire. Cette sorte de couloir, né à l'époque carolingienne, permet à la population de contourner le chœur liturgique et d'approcher, voire de toucher les reliques des saints qui peuvent être conservées dans de petites chapelles dotées d'autels secondaires.

11-13. Chapelles se terminant par un arrondi, donc par une petite abside, ou absidiole.

L'importance des reliques

Les premiers édifices cultuels chrétiens étaient associés à la notion de mort. Les grandes basiliques s'élevèrent dans des nécropoles et surtout à proximité du tombeau d'un saint ou d'un martyr. Par ailleurs, leschrétiens eux-mêmes souhai-taient reposer auprès d'un saintvénéré dans l'attente du juge-ment dernier. A l'origine,nombre d'églises de cimetièreavaient un plan en rotonde, car il s'agissait de véritables mausolées. Mais on ne tarda pas à adopter là aussi le plan basilical habituel. Sous l'abside, on ajoutait alors une crypte abritant les reliques du saint, c'est-à-dire ses ossements ou des objets en relation avec sa vie. Dès le Xe siècle environ, certaines reliques seront aussi exposées dans des chapelles de l'église.

Le christianisme calqua ses structures sur celles de l'administration impériale romaine. L'évêque dirigeait l'église de la ville; il contrôlait aussi une juridiction plus vaste, appelée diocèse. On nommait "cathèdre" le siège où s'asseyait ce magistrat; il était placé au fond de son église, dans l'abside. De là dérive le nom écathédrale", ou église de l'évêque, que nous connaissons tous. La collégiale n'était pas une cathédrale, mais possédait un collège de chanoines. Ceux-ci étaient des clercs groupés en chapitre. Contrairement aux moines, ils pouvaient exercer des activités pastorales à l'extérieur de leur communauté.

___________________________________________

L'ART ROMAN

Comme son nom l'indique, l'art roman est issu de l'architecture romaine, auquel il doit ses caractéristiques essentielles. Mais il est aussi le fruit de multiples apports, tant orientaux qu'occidentaux, qui lui confèrent une réelle richesse.

L'architecture n'est jamais le produit d'une soudaine mutation; aussi, bien des particularités de l'art roman étaient déjà présentes à l'époque de Charlemagne (couronné empereur en 800 comme chacun sait) et même auparavant. Cependant, les spécialistes s'accordent pour faire débuter l'époque romane à la fin du Xe siècle. L'éveil de l'art gothique aura pour cadre la seconde moitié du XIIe siècle, mais le déclin du roman se prolongera au XIIe siècle en maints endroits. Au début du deuxième millénaire, une paix relative s'étendit sur l'Europe occidentale et méridionale. Les incursions des terribles Normands avaient pris fin et les premiers Capétiens commençaient à asseoir leur pouvoir en France. La prospérité entraîna un épanouissement des arts. Le mouvement monastique joua un rôle moteur dans la construction; il resta aussi pour un temps le seul gardien des foyers intellectuels. Les bénédictins, qui suivaient la règle de saint Benoît, privilégiaient l'art et un certain faste; ils étaient sous la tutelle de l'abbé de Cluny. L'église abbatiale de Cluny, construite à la fin du XIe siècle et au début du XIIe, reflétait la splendeur de cet ordre. Longue de 177 m, elle fut la plus vaste église de la chrétienté, jusqu'à la reconstruction de Saint-Pierre de Rome. Il n'en reste que des lambeaux. Un autre ordre monastique, celui des cisterciens (ordre de Cîteaux) fut marqué par les personnalités de saint Robert de Molesme et de saint Bernard. Ils prônaient le retour aux rigueurs de la règle de saint Benoît et à la pauvreté. Leurs églises sont marquées par un dépouillement extrême. La ferveur religieuse est aussi attestée par les grands pèlerinages, qui jetaient sur les routes des foules de fidèles attirés par de grands sanctuaires tels que ceux de Jérusalem, Rome, Saint-Jacques de Compostelle ou du Mont-Saint-Michel.

Le triomphe de la voûte

Les constructeurs romans conservèrent le plan basilical choisi au IVe siècle. C'est dire que leurs églises se composèrent, en gros, d'une nef comportant souvent trois vaisseaux et d'une abside, appendice arrondi faisant partie du choeur. L'abside garda sa voûte en cul-de-four, mais on apporta un changement fondamental à la nef. Dès la fin du Xe siècle, celle-ci commença à être couverte par une ou plusieurs voûtes, alors que l'on s'était contenté jusque-là de coiffer les murs d'une charpente. La pierre de la voûte est un matériau durable et résistant au feu. En outre, elle peut servir d'échafaudage pour l'entretien de la charpente. Ce mode de couvrement a aussi pour avantage de renforcer l'unité du vaisseau de pierre, d'évoquer la "voûte céleste", donc la demeure de Dieu, et de pouvoir être peinte. En outre, la voûte de pierre améliore encore l'impressionnante acoustique du monument. Enfin, dans l'univers féodal fait de rivalités, la voûte, dont le coût est élevé, affirme le pouvoir de l'abbé ou de tout autre dignitaire religieux face au seigneur et à son château fort de pierre.

Voûte concrète et voûte appareillée

Les Romains connaissaient la voûte, même si leurs basiliques n'en étaient pas couvertes. Pour la réaliser, ils recouraient fréquemment à une technique que l'on ne retrouvera guère dans les églises du Moyen Age: celle de la voûte concrète. Sur un coffrage provisoire en bois, ils coulaient un mélange de sable, de cailloux et de chaux proche de notre béton. Une fois sèche et dure, la voûte, même de grande taille, acquérait la même solidité que si elle avait été faite d'un bloc unique. L'ensemble reposait sur les piliers ou les murs à la manière d'une dalle de béton armé ou d'une charpente à entraits, c'est-à-dire sans exercer sur eux des poussées obliques tendant à les écarter. A l'époque romane, on privilégia systématiquement la voûte appareillée, faite d'un assemblage de pierres s'appuyant l'une contre l'autre par les côtés. Il s'agissait généralement de voûtes en berceau (plein cintre), semblables à celles qui couvrent nos anciennes caves. Cette technique exige un coffrage provisoire, sur lequel on dispose des pierres taillées plus ou moins soigneusement (les claveaux) et liées par un joint de mortier. La voûte appareillée est plus légère que celle en béton; de plus, elle nécessite moins de chaux, ce qui était important à une époque où le bois, donc le combustible nécessaire pour la fabrication de la chaux, commençait à se raréfier. En revanche, elle constitue pour le bâtiment un terrible danger, car elle repousse vers l'extérieur le haut des murs et les piliers qui la portent, d'où un risque important de déformation et d'effondre-ment. Des solutions diverses ont été apportées à ce problème, si bien qu'on peut dire que l'architecture romane est, dans une large mesure, le reflet d'une recherche d'équilibre visant à empêcher la victoire des poussées destructrices.

église abbatiale de Cluny

___________________________________________

L'ART GOTHIQUE

L'architecture gothique fut ainsi nommée, non sans mépris, parce qu'on l'attribuait aux Goths, un peuple germanique considéré comme barbare. Elle était opposée à l'art antique, que la Renaissance avait remis à l'honneur. Cette manière de construire eut pourtant des origines essentiellement françaises. Elle fut réhabilitée au XIXe siècle, à la faveur du courant romantique.

L'Europe occidentale connut au Moyen Age une période de prospérité qui prit fin au XTVe siècle, notamment à cause de famines, de grands conflits et des premiers ravages de la peste noire. Jusque là, la population ne cessa d'augmenter, à la campagne comme dans les villes. Alors que l'époque romane avait vu l'apogée des ordres religieux et de l'architecture monastique, la période gothique fut marquée par l'importance croissante du clergé régulier et des cités. La poussée démographique ainsi que la volonté de puissance de l'évêque et des autorités de la ville sont les deux principales causes de la multiplication des églises urbaines, toutes plus vastes, plus hautes et plus lumineuses les unes que les autres.

La voûte sur croisée d'ogives

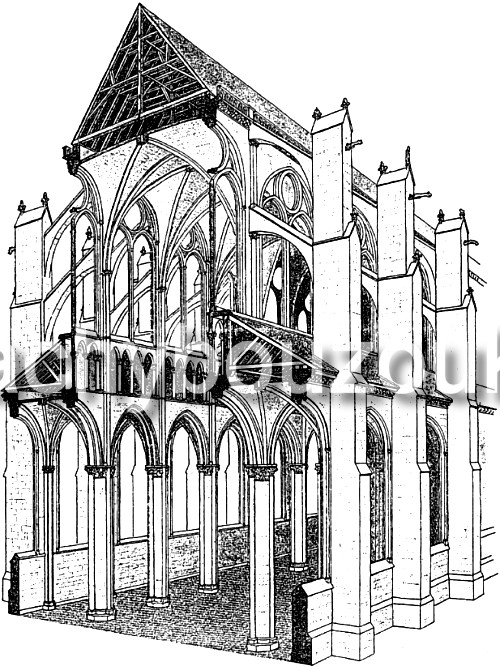

C'est en recourant à une nouvelle technique de couvrement que les bâtisseurs gothiques purent défier les lois de la pesanteur en élargissant les vaisseaux des cathédrales et en y faisant pénétrer à flots la lumière. Si l'on voulait ouvrir de grandes baies dans les murs, il fallait les libérer du poids de la voûte, et par conséquent reporter l'essentiel du poids du couvrement sur des piliers. L'adoption de la voûte surcroisée d'ogives, proche de la voûte d'arêtes, mais plus légère et plus efficace dans le report des forces, permit à l'architecture médiévale d'accomplir une véritable révolution. Chaque travée (portion rectangulaire de la nef comprise entre quatre piliers) constitue une unité à peu près indépendante et couverte d'une portion de voûte. Celle-ci est délimitée par quatre arcs brisés (faits de deux arcs de cercle) qui relient deux piliers voisins ou coiffent une fenêtre. Deux autres arcs partagent la travée en diagonale; ils sont en plein cintre et se croisent au centre (clé de voûte). Ces deux fortes nervures de pierre de taille sont appelées ogives. Les quatre arcs du pourtour et les deux ogives diagonales servent de support à la voûte proprement dite, dont les pierres n'étaient posées (sur des planches) qu'après l'établissement des six arcs. Grâce à ce système d'arcs, l'essentiel du poids de la voûte est transmis aux quatre points d'appui.

Le contrebutement des forces

Une fois les forces canalisées au sommet des piliers et en certains points des murs, il restait à empêcher qu'elles ne provoquent l'écartement des supports. Les romans avaient déjà eu l'idée de neutraliser ces poussées obliques en exerçant une poussée contraire. C'est ainsi que la voûte en demi-berceau des tribunes (vaisseaux latéraux) contrebutait celle du vaisseau central sur toute la longueur de la nef. Avec l'avènement de la croisée d'ogives, les constructeurs purent se contenter de contreuter en des points précis, soit au niveau des piliers qui séparent les travées. Ils reprirent l'idée romane de renforcer les murs extérieurs à intervalles réguliers, là où s'exercent les poussées. Mais les puissants contreforts gothiques ne s'arrêtent pas au toit du vaisseau latéral: ils s'élèvent à la manière d'énormes piliers jusqu'à la hauteur du mur du vaisseau central. On les nomme culées. Leur sommet est relié à la base de la voûte principale par un arc-boutant, c'est-à-dire une structure oblique de pierre qui exerce une poussée s'opposant aux forces d'écartement. Celui qui fait le tour d'une cathédrale gothique ne peut manquer d'être frappé par la forêt de culées et d'arc-boutants qui l'encercle. C'est un système de résolution des poussées des plus originaux, puisqu'il est extérieur au bâtiment !

Un squelette de pierre

En concentrant les poussée ssur les piliers, les contreforts et les culées, les architectes gothiques finirent par rendre les murailles quasiment inutiles. Celles-ci purent être progressivement évidées, faisant place à des fenêtres qui pouvaient théoriquement remplir l'espace compris entre les contreforts. Quel contraste avec les premières églises romanes aux murs massifs percés de petites baies ! Cette évolution est conforme à l'idée que se faisaient nos ancêtres de la demeure du Seigneur. L'église devait être claire puisque Dieu est lumière. Les rayons du soleil traversant les vitraux aux vives couleurs n'étaient pas sans évoquer les joyaux qui étaient censés décorer la Jérusalem céleste. Pour résister à la poussée du vent, les immenses verrières devaient être particulièrement robustes. On les renforçait par des barres de fer, mais aussi par un réseau de nervures de pierre qui partageait la baie en éléments de taille raisonnable.

Coupe d'une structure gothique

Un art essentiellement français

L'innovation essentielle du gothique, soit la voûte appareillée sur croisée d'ogives, ne fit que de timides apparitions dans l'architecture romane. Mais les Normands furent à cet égard des précurseurs. Ils recoururent pour la première fois systématiquement à ce procédé dans la cathédrale de Durham (nord-est de l'Angleterre), mise en chantier peu avant l'an 1100. Il faut rappeler à cet égard que l'Angleterre était tombée en 1066 sous la souveraineté de Guillaume le Bâtard, duc de Normandie, à la suite de la bataille de Hastings. Plusieurs cathédrales gothiques bien connues telles que Notre-Dame de Paris, bâtie dès 1163, et la cathédrale de Reims, édifiée pour l'essentielau XIIIe siècle, présentent une façade principale dite harmonique. De bas en haut, ses ouvertures s'étagent à trois niveaux (y compris celui des portails). En outre, elle comporte trois portails et deux tours identiques, disposées symétriquement au-dessus des portails latéraux et privées de flèche. Les architectes normands de l'époque romane ont apparemment créé la façade harmonique, si prisée à l'époque gothique. En effet, cette disposition existait déjà (sans la rosace centrale) dans l'église Saint-Etienne de Caen, consacrée en 1077. Mais c'est essentiellement dans l'Ile-de-France et aux environs qu'allait prendre forme la nouvelle architecture gothique, et ce dès le milieu du XIIe siècle. Les spécialistes s'accordent à considérer que le premier chef-d'œuvre fut l'église abbatiale de Saint-Denis, élevée sous la houlette de l'abbé Suger. Il en reste les parties basses du chœur, qui fut achevé en 1144.

| ACCUEIL | LE BROL | FASCINANTES CATHEDRALES |

bachybouzouk.free.fr