| ACCUEIL | L'AGRICULTURE | LE LIN |

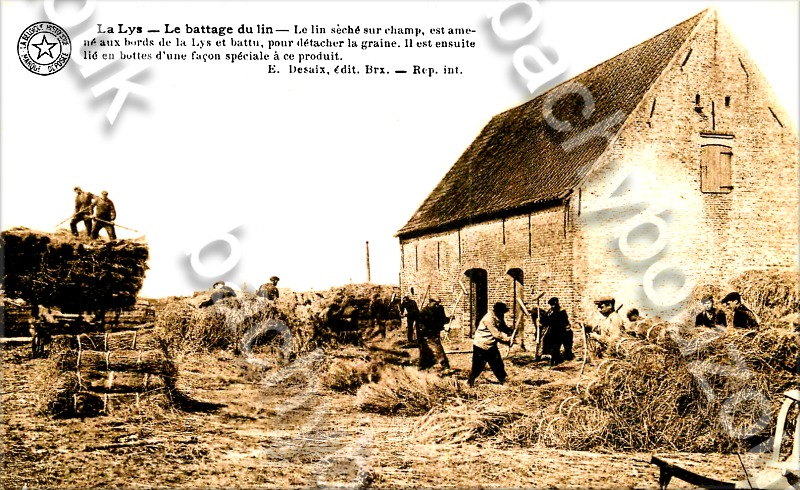

LE BATTAGE DU LIN

La culture du lin est très ancienne dans le Nord car les eaux de la Lys facilitent le rouissage ; aussi le tissage de la toile est-il très important dans la région Lille-Armentières. Le lin n’est pas seulement utile par ses fibres, il l’est aussi par ses graines employées en médecine et en peinture (huile de lin).

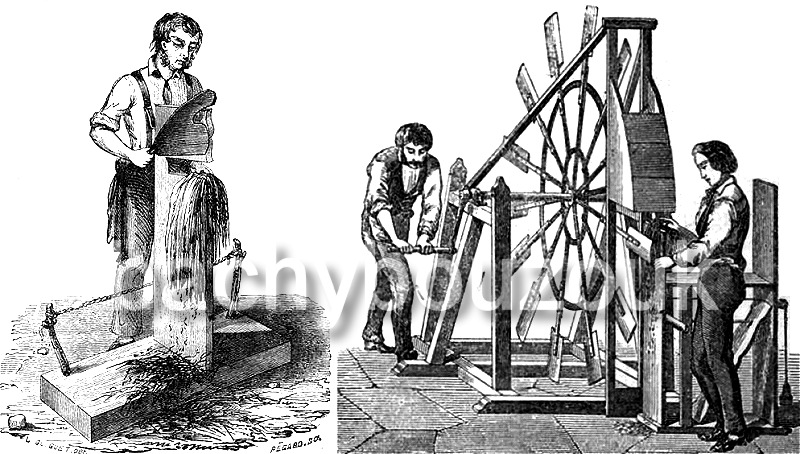

Voici trois paysans occupés à battre au maillet les tiges pour faire sortir les graines de leurs capsules. Les tiges une fois ratissées, la graine est balayée et mise en sacs.

_______________________________________________

article publié en 1958 :

La culture du lin et l'art de transformer cette fibre remontent à la plus haute antiquité. L'époque et le lieu de sa découverte demeurent donc entourés de beaucoup d'incertitudes. Il est certain cependant que la toile de lin était connue des Égyptiens. Il en existe de nombreuses preuves : on a retrouvé entre autres dans le tombeau d'une princesse égyptienne ayant vécu 3 000 ans avant J.-C. des fragments de toiles très fines.

Quant à l'apparition du lin en Europe, celle-ci daterait, selon certains avis autorisés, de l'époque néolithique.

Les Germains considèrent le lin comme le produit agricole le plus important après les céréales. Le lin germanique est renommé à Rome avant le début de l'ère chrétienne et fort apprécié à Byzance vers la même époque. Charlemagne a pris des ordonnances dans le but d'encourager la culture et le travail du lin.

Dans ces temps reculés, la toile n'est cependant pas un article de commerce, mais relève de l'activité domaniale ; elle ne le devient qu'entre le xe et le XIIe siècle avec la naissance et le développement des villes.

Au XIIe siècle, la culture du lin fleurit surtout en France et en Allemagne. Dès le milieu du XIVe siècle, l'industrie de la toile de lin prend un tel développement qu'elle supplante celle de la laine et fait l'objet d'un commerce d'exportation extrêmement actif.

A cette époque, les toiles françaises, néerlandaises et allemandes sont fort renommées, et le travail du lin apporte le bien-être dans une multitude de foyers de ces contrées. La prospérité de l'industrie linière est en outre favorisée par la découverte du Nouveau Monde.

Ultérieurement, l'apparition du coton et d'autres fibres textiles naturelles vers le XIXe siècle et tout récemment l'invention des fibres textiles artificielles a fortement influencé l'évolution de l'industrie linière.

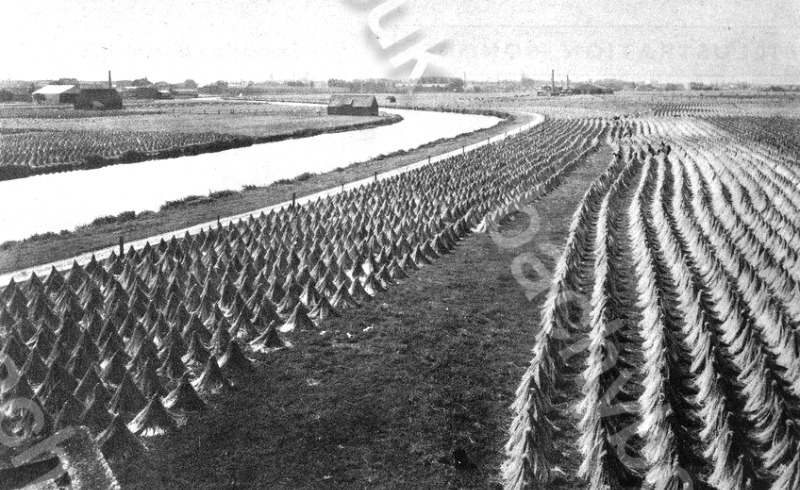

Autrefois, le rouissage du lin se faisait dans la Lys, affluent de l'Escaut. La Lys (que l'on voit sur cette photo) était appelée par les Anglais "Golden River" (rivière jaune). On attribuait aux eaux de cette rivière des qualités spéciales pour le rouissage du lin. Les fibres de cette plante textile se trouvent à l'extérieur de la tige et sont collées sur le noyau central par une sorte de gomme qui sera dissoute par l'opération du rouissage, de manière à libérer les fibres. Après le rouissage, le lin est séché à l'air libre, disposé en petites « chapelles » que l'on voit par centaines et par milliers sur notre photo. Les nombreuses cheminées marquent l'emplacement des usines de rouissage artificiel et de teillage du lin.

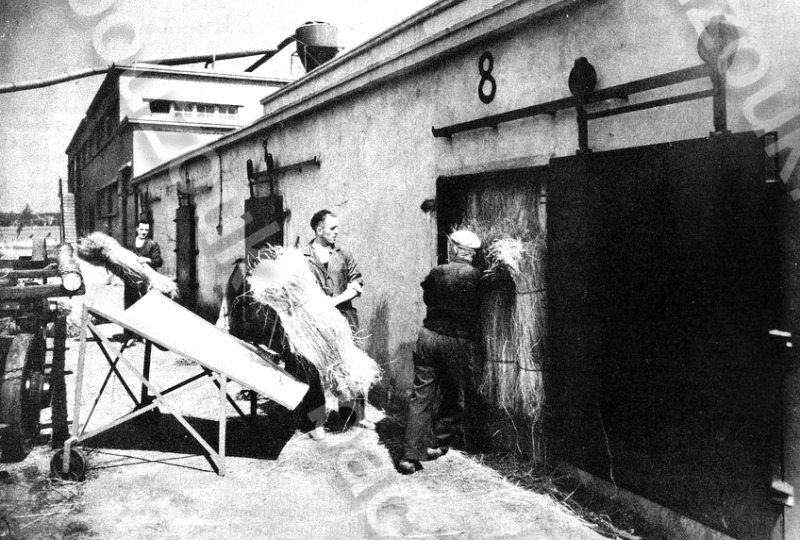

Le rouissage dans les eaux de la Lys étant complètement abandonné, cette opération s'effectue de nos jours dans de grandes cuves dans lesquelles les bottes de lin sont placées verticalement. Les portes fermant hermétiquement les cuves sont ensuite remplies d'eau à une température constante, pendant 3 jours environ (3 x 24 heures). La gomme qui collait les fibres textiles au noyau central (appelé aussi la « paille ») est alors complètement dissoute. Le rouissage en cuves a pris le nom de « rouissage artificiel.

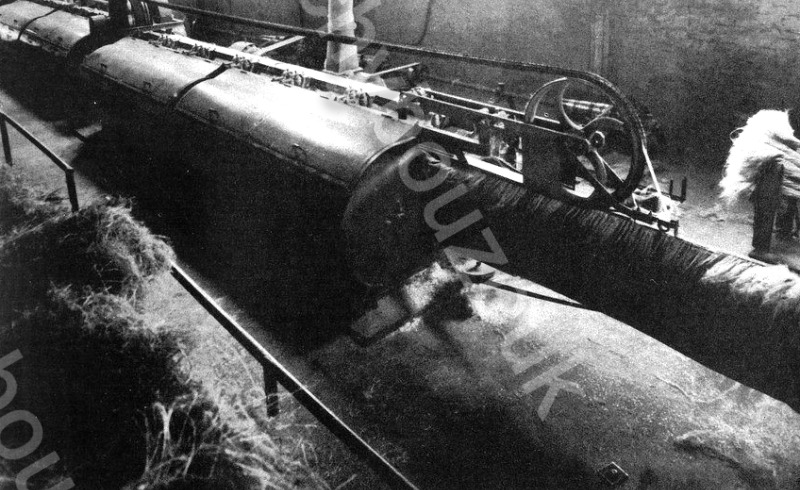

Une fois le séchage terminé, le lin doit être teillé, opération qui consiste à libérer et à séparer les fibres textiles en brisant la paille de lin, c'est-à-dire le noyau intérieur de la tige. De nos jours, on emploie pour ce travail des turbines à teiller. Le teillage est une opération extrêmement délicate, car il faut éviter d'endommager les fibres dont l'ensemble va former la filasse.

Une fois le teillage terminé, la filasse contient encore quantité de petits déchets qui doivent nécessairement être éliminés avant les opérations suivantes, parmi lesquelles on doit mentionner tout spécialement la filature. Le travail consistant à éliminer les déchets se trouvant dans la filasse, s'appelle le peignage, après lequel les fibres sont parfaitement propres et prêtes à subir les opérations suivantes.

_______________________________________________

_______________________________________________

LE LIN

(article de pierre Bonte pubié en 1953)

Un ciel souvent maussade n’empêche pas le Nord de cultiver la ”Fleur Bleue”

Vous vous êtes certainement déjà promené, vers le mois de juin, du colé de Calais, de Dunkerque ou de Bergues. Vous avez longé, ou aperçu, dans ce cas, des champs de lin, aux jolies fleurs bleues ou blanches. Si vous aviez eu la curiosité d’en arracher une tige et de la gratter avec un contenu, vous seriez arrivé facilement & dégager les fibres constitutives du lin. Et en tordant ces fibres, vous auriez obtenu un véritable fil qui, réuni à d’autres et tissé par des mains expertes, aurait donné la toile que vous voyez tous les jours à la vitrine du commerçant du quartier... Enfin, à peu près...

Récolte. rouissage-teillage, filature et tissage : toute l'histoire du lin est (très) résumée dans ces quelques gestes. M. Dupont, nordisie moyen, possède généralement quelques notions — plus ou moins précises — sur le tissage, dernière étape de la fabrication de la toile de lin. parce qu'elle est la plus proche du produit fini qu’il manipule quotidiennement, dans lequel il se couche, le soir, avec lequel il s'essuie la bouche, aux repas.

Au-delà, il ignore tout. Rouissage et teillage ? Qu’est ce que c'est que ça ? Plus de la moitié du rouissage-teillage de France se fait pourtant dans la région, et 90 % des filatures nationales sont concentrées autour de Lille, Mais même cela, il l'ignore... C'est une telle lacune que nous voudrions combler ici, en tentant de raconter les grandes aventures du Lin, depuis la minuscule graine jusqu'au chemisier de linon que l'on offre au jour de l’An, dans une boite en carton...

Une tradition qui ne manque pas de poésie veut que le lin produise une "fleur bleue". En fait, la majorité des lins actuellement cultivés en France sont à fleurs blanches. Ces jolies fleurs apparai&sent en juin, trois mois après la semaille de graines plates que l’agriculteur a achetées en Hollande. Mais on voit bientôt la fleur se transformer en capsule, dans laquelle se logent des graines, puis la tige verte passe au jaune clair : c'est le momemt de la récolte. Celle-ci se faisait à la main, il n’y a pas bien longtemps encore, en arrachant le lin poignée par poignée, et ce procédé pénible est toujours pratiqué pour les lins de haute qualité. Mais la machine réussit aujourd’hui à faire un travail excellent, même en lins versés pu tourbillonnés.

Le lin récolté est alors laissé à même le champ, en une mince couche régulière, pendant quelques semaines. Et le cultivateur attend que la rosée, le soleil et la pluie combinés dissolvent la matière gommeuse qui soude Les fibres entre elles et au bois central. C’est le rouissage à la rosée, le plus pratiqué en France. Mais les pailles les plus belles sont rouies à l'eau, de préférence. Soit à l'eau des rivières (la Lys par exemple), où le lin en bottes est immergé durant 8 à 15 jours ; soit, de plus en plus, à l'eau chaude : c'est le rouissage artificiel, dans des cuves en ciment dont l’eau est portée progressivement de 30 à 60° Ce dernier procédé est plus rapide et plus sûr, puisqu’il ne dépend pas des intempéries. Il a presque complètement supplanté le rouissage dans la Lys, dont les vertus tant vantées ne sont que légende. Il est prouvé en effet aujourd'hui que seule l’habileté des artisans donnait aux lins fouis dans la Lys une qualité supérieure. S’il a été traité à l’eau, le lin est ensuite mis à sécher sur prairie. Le séchage artificiel à l’air chaud commence à se développer, mais il n'a pas atteint encore toute la perfection souhaitable.

Le Teillage va maintenant séparer les fibres de la paille extérieure et du bois central. Cette opération s'est longtemps faite à la maiin, à l’aide d’un "écang", sorte de couperet de bois dont le teilleur battait le lin. On eut ensuite le "moulin flamand", à rendement plus grand. De nos jours le broyage est réalisé mécaniquement, par passage du lin erttre deux rangées de rouleaux qui brisent le bois, puis entre deux tambours qui le font voleter.

On obtient ainsi la filasse, qui pourra être livrée à la filature. L’avenir permet d’espérer que la triple opération du teillage, du rouissage et du séchage pourra être effectuée en continu en moins d une heure. Mais cette invention récente n’a pas encore atteint le stade industriel.

Avant de passer sur le métier à filer, la filasse devra subir cependant quelques manipulations destinées à trier les fibres suivant leur qualité (triage), à en paralléliser les têtes et les pieds (émouchetage), à éliminer les impuretés et à séparer les fibres longues des plus courtes ou étoupes (c'est le peignage). Enfin, les rubans sortis de la peigneuse sont régularisés et légèrement tordus de façon à présenter une mèche continue.

Cette mèche, enroulée autour de bobines de bois, se dirigera vers deux ateliers différents suivant l’usage auquel l'industriel le destine. Si l’on veut obtenir un fil très fin. utilisé pour la fabrication des batistes et des linons par exemple. on l’enverra à la filature au mouillé (communément appelée, chez nous, "au fraiqu’", où elle passera dans un bac d’eau chaude avant de recevoir sa torsion définitive. Les matières pectiques qui agglutinent les fibres primaires seront ainsi partiellement dissoutes.

Si au contraire on destine la mèche à la fabrication d’objets plus utilitaires, on l'enverra à la filature au sec. Là elle sera tordue directement pour être transformée plus tard en tuyaux d'incendie, toiles de tente, bâches, etc... Ce procédé, gardant à la fibre toute sa substance, lui donne plus de solidité.

En 1949, 57 % de la production française a été filée au mouillé et 43 % au sec.

A ce moment là, deux directions s'offrent encore aux filés : la filterie ou le tissage.

A la filterie, ils passeront après diverses préparations, sur des métiers à retordre qui en feront du fil à coudre.

Au tissage, après les mêmes opérations préparatoires destinées à l'assouplir, ils deviendront chaîne ou trame pour constituer la toile "pur fil". A moins qu'on les mélange à des fils de coton pour obtenir du "métis". 'La machine n’a pas envahi complètement le tissage, cependant. Elle n’a pas la délicatesse mécessaire pour fabriquer les linges très fins (balistes, linons). Car si le lin est un des textiles les plus résistants, il a un défaut, qui se manifeste surtout dans les fils les plus beaux : son peu d'élasticité. Aussi le tissage à la main se mainlient-il pour ce genre de travail, surtout dans le Cambrésis. Le métier se trouve souvent dans la cave de l’artisan, pour obtenir l'atmosphère humide indispensable à la souplesse du fil.

Dernière phase avant la livraison au public : le blanchiment, et éventuellement la teinture, l’apprêt et le finissage.

Autrefois, les linons et batistes étaient bouillis dans du petit lait, puis étendus sur le pré, pour donner au lin toute sa pureté. Aujourd'hui, le petit lait est avantageusement remplacé par des produits chimiques, mais on n'a pas encore trouvé mieux que l'exposition sur le pré pour achever ce travail de blanchiment. Enfin la toile est battue, pour augmenter son relief et faire briller son grain, puis, si son usage l'exige, soumise à des procédés qui la rendent irrétrécissable et infroissable

C'est fini. Maintenant la toile deviendra, sous les doigts d'habiles couturières — ou selon des techniques industrielles : trousseaux de jeunes mariées linge de table ou d’église, chemisier, mouchoir, robe...

Comme cela parait simple pt facile ! D’innombrables difficultés jalonnent pourtant la route du lin, depuis la culture jusqu’à la vente au consommateur...

écang - moulin flamand

Le lin a sur ses concurrents une supériorité : il est un textile national, "le" textile national, même. Non pas, comme on pourrait le croire, parce qu'un fabricant de loile (M. Laniel lui-même) est à la têle du gouvernement. Ce serait alors un titre bien éphémère. Mais parce que toute sa carrière, depuis la culture jusqu au produit fini, se déroule sur notre territoire.

Il est le seul de tous les textiles à pouvoir justifier d'un tel titre, car si tous sont travaillés chez nous, aucun autre n'est également produit en quantité industrielle sur le sol métropolitain. Nous pourrions même être plus précis encore, et dire que le lin est un textile régional, nordiste. Plus de la moitié du teillage, 90 % de la filature et 70 % du tissage français sont en effet l'œuvre des deux départements du Nord et du Pas-de-Calais. Et notre région a produit l'an passé 25 % de la récolte française de lin, les 75 % restant se répartissant entre la Normandie (la plus importante productrice en quantité comme en qualité), l’Ile-de-France, la Picardie et la Bretagne.

On a pu se rendre compte dès la déclaration de guerre, en 1939. que cette "nationalité" du lin n'était pas qu’un vain titre de gloire Les routes maritimes furent alors bloquées, les bateaux appelés à des usages moins pacifiques que le transport du coton ou de la laine. Et l'on se serait retrouvé sans ressources en textiles. pour les besoins de la population civile et de la defense nationale, s’il n’y avait eu les récoltes de lin du territoire, qui devenaient subitement vitales.

Heureusement, le gouvernement avait mené, dès 1930. une sage politique en matière de lin. Cela paraîtra incroyable à ceux qui firent la campagne de 39-40, mais il semble qu’il ait, sur ce plan, prévu la possibilité d’un conflit mondial...

Il avait en effet établi à cette époque une prime à la production, destinée à encourager la culture du lin sur le territoire. Ainsi devaient être conservés un fond de culture, un personnel, et un matériel suffisants pour qu'on puisse augmenter d'une manière importante les emblavements au moment critique.

Les effets de cette politique ne tardèrent pas à se faire sentir : la culture, qui occupait 26.685 ha en 1926 s'étendait en 1939 sur 47.610 ha. Sous l’occupation l'Etat poursuivit la politique de la III’ République. Etl les cadeaux en nature étant à l'époque les plus appréciés, il alloua des lots de toile aux liniculteurs Si bien que la surface des emblavements atteignait en 1943 le chiffre record de 50.000 ha (dont 11 000 dans le Nord). A la Libération, on enregistra une chute brusque de la culture du lin : la joie de la victoire rendait insouciant, sans doute. Mais à parûr de 1949, elle regagnait progressivement le terrain perdu... pour retomber de nouveau cette année en raison de la baisse des prix qui affecta le teillage et se répercuta sur le prix d'achat de la paille.

On se console en constatant que ce sont surtout les régions de mauvaise culture linière qui abandonnent aux périodes défavorables. Les liniculteurs de qualité restent fidèles à une culture qu'ils aiment.

Mais les agriculteurs n'ont donc pas un intérêt personnel à cultiver le lin, comme le blé ou la pomme de terre qu’il leur faille une prime à la production ?

Eh non! Seul l'attrait d’une prime — qui était en 1952 de 1 fr. au kg de lin en paille — peut décider un homme sensé à préférer à toute autre la culture d'une plante qui réclame énormément de soin sans être d'un rapport proportionné.

Les semences sont d’abord très coûteuses : il faut toujours les importer de pays situés plus au Nord, car la plante dégénère en descendant vers le sud. Leur développement demanda d'autre part une énorme quantité d'engrais savamment dosés. Puis il faut faire subir à la plante une série de délicats traitements insecticides et herbicides, et réunir une main d’œuvre abondante pendant un temps très court, au moment de la récolte.

Ajoutons que le liniculteur ne pourra plus mettre de lin dans son champ avant sept ans, tant le lin a épuisé le sol. Enfin, sa terre, comme la paille elle-rnême, sont immobilisées plusieurs semaines après la récolte pour le rouissage. Il suffit alors de mauvaises conditions atmosphériques pendant ces quelques semaines pour gâcher une année de labeur.

Si seulement le cultivateur pouvait faire entrer tous ces frais et risques dans son prix de revient, il n'aurait rien à réclamer. Mais cela est impossible, si l’on veut concurrencer les textiles à meilleur marché que sont la laine et le coton. La prime — qui existe dans toys les pays d'Europe sauf en Belgique — vient donc finalement combler la différence entre le prix de revient réel et le prix de vente au teilleur.

Actuellement, notre production linière, activée par l’effet bénéfique de la prime, suffit presque entièrement aux besoins de l’industrie nationale. C’est un résultat merveilleux. Les filateurs ne se fournissent plus en Belgique que pour certaines qualités qui n'existent pas en France. Du moins l’affirment-ils. Notre industrie dépend aussi partiellement de l’étranger pour le rouissage-teillage. Mais cette, subordination va diminuant depuis la Libération. Avant la dernière, guerre, le tiers du lin français partait se faire rouir et teiller en Belgique, d'où les filateurs étaient contraints de le faire réimporter. Actuellement, l’équipement français s'est amélioré, grâce à l’octroi d'une prime semblable à celle accordée aux cultivateurs, et sans être encore à même de traiter toute la récolte du territoire, il parvient à teiller plus de 80 % de notre production.

Ainsi cette année, sur une récolte probable de 210.000 tonnes. 25.000 seulement seront expédiées outre-Quiévrain.

Le lin se rachète d’ailleurs de ces infidélités à la France, en étant pour elle une source intéressantes de devises lorsqu’il est devenu produit fini. Plus de trois milliards de francs de tissus légers (mouchoirs, linge de table) et quatre milliards de filés ont été exportés en 1952. Ce qui couvre largement les importations très limitées de graines hollandaises et de filasse belge. Le lin paie bien cher, hélas, l’honneur d’être national...

Le lin a conquis depuis longtemps le droit au port de la majuscule. Il esl l’aristocrale du textile, le lissu noble par excellence, celui dans lequel les pharaons se faisaient momifier après leur mort, celui encore qui servit de suaire au Christ. Et c’est de lin, nous dit la Bible, qu'êtaient les rideaux du Temple. Il faudrait encore rappeler que sa blancheur, symbole de pureté, l’a fait choisir par l’Eglise comme le seul lissu digne de toucher le Corps el le Sang du Christ sur l’autel. C’est enfin par l'utilisation de voiles en lin quee des continents aussi gigantesques que l’Amérique et l’Australie purent être découverts.

Cette classe, cettes dignité du lin ne l’empêchent pas hélas d’avoir ses petits ennuis comme tout le monde. D'éprouver de graves difficultés, même, qui inquiètent les producteurs et fabricants. C'est qu'une industrie ne vit pas seulement de beaux souvenirs...

Un beau matin, la notre se réveilla en face d'un concurrent terrible, qui lui subtilisa rapidement la plus grande partie de ses marchés, et continue à l'empêcher de se reposer sur ses lauriers : c’étaii le coton. Ce roturier du textile battait irrémédiablement le lin sur le terrain des prix, à défaut de pouvoir rivaliser de qualité avec lui.

Le lin vit peu a peu disparaitre son quasi-monopole des articles utilitaires, tels que draps de lit, linge de toilette, toiles à matelas, bâches, etc... Le client se laisse facilement tenter par le bon marché, même s'il doit perdre son économie apparente par une résistance moindre des produis...

Les industriels liniers semblent avoir mis un moment à se rendre nettement compte du danger. Il y a quelques années, cependant, ils ont entrepris une contre-offensive d'envergure sur deux plans :

— en organisant une importante campagne de propagande destinée à faire connaître au public les qualités supérieures du lin et à lui faire comprendre où était son intérêt d'acheteur.

— en s’efforçant d'abaisser le plus possible les prix de vente des articles de lin.

Tous les moyens de vulgarisation furent mis en œuvre pour réaliser le premier objectif. La presse, les brochures publicitaires, le cinéma apprirent ou rappelèrent au public que la fraîcheur et la légèreté du lin en faisaient le tissu le plus agréable à porter : ce qui est incontestable. Le plaisir de se glisser dans des draps de lin ou de métis est incomparablement plus raffiné que celui de coucher dans du coton. Ils lui ont appris également que la résistance du lin — dix fois supérieure à celle du coton — compense largement son prix deux fois plus élevé. Un bouton cousu avec du fil de lin ne sera jamais plus à recoudre pendant toute la durée du vêtement, ont-ils répété. La commissiomn de propagande créa enfin un "label" de qualité, portant la marque "Fleur Bleue" et garantissant au client la qualité du produit pur Un ou métis qui porte cette étiquette. Ceci afin d'éviter toute contrefaçon dommageable pour la réputation du textile.

Tout cela était assez aisé. Il suffit d'être intelligent pour mener une habile campagne publicitaire. Faire baisser les prix se révéla un problème tout différent. Le lin est un textile national, nous l'avons vu. Mais d’être cultivé sur notre sol, où les terres sont rares, la main-d'œuvre chèree; les charges sociales lourdes, le contraint à être d’un coût élevé. C'est le revers de la médaille...

Le coton, lui, est cultivé au contraire dans les vastes étendues des Etats-Unis, où la mécanisation est poussée et la main-d'œuvre réduite. Dans les autres pays producteurs de coton, la moindre mécanisation est compensée pari une main-d'œuvre abondante et bon marché, et un climat qui ne se prête pas à d'autres cultures plus avantageuses.

Comment voulez-vous lutter avec ce handicap au départ ?

La mécanisation poussée du teillage a sans doute permis de baisser de 20 à 30 %, en un an, le prix de la filasse. Mais les tailleurs se plaignent que cette réduction n'a pas été réprcutée sur les produits finis. Les filateurs et tisseurs affirment poutlant qu’ils compriment au maximum leur prix de revient, qu’ils travaillent même à perte, en ce moment. Ils m’ont montré le graphique des prix du mètre de toile — à la sortie de l’usine — depuis 1948. J'ai pu constater que le mètre de toile pur fil était tombé de 1.200 frs en juillet 1951 à 800 frs en avril 1953 ; que le métis avait subi la même chûte. passant de 800 frs à 500 frs. ...

Si cette baisse n'a pas été ressentie par le client, disent-ils, c’est que beaucoup de détaillantss continuent à considérer les objets de lin comme des produits de luxe, et fixent en conséquence la marge de leur bénéfice à un taux exagéré, beaucoup plus élevé que celui réclamé pour les objets en coton. Des taux de bénéfice de 75 %, 100 % et même 150 % ont été relevés sur les toiles de lin.

"Cette pratique néfaste pour l’industrie linière, déclare un vœu adopté le 6 octobre dernier à la réunion de la commission internationale de propagande linière, a pour résultat de faire considérer le lin comme étant uniquement un produit de luxe accessible seulement aux personnes fortunées, alors que par ses qualités et emplois éminemment utilitaires et de longue durée, le lin doit être à la portée de tous consommateurs".

Notre aristocrate veut donc se démocratiser. Il réalise, pour y parvenir, des efforts sincères. Il sait que là est son salut, plus encore que dans une exportation difficile aux Etats-Unis ou ailleurs, où les Irlandais disposent d'une organisation commerciale bien meilleure.

Que les producteurs se rassurent, cependant : même au cas d’une mévente totale — éventualité tout à fait improbable, hâtons-nous de le dire — ils auront toujours la ressource de travailler pour la Banque de France. Le papier de tous les billets de banque français étant traditionnellement fabriqué à partir du lin, il y a là un débouché qui semble devoir aller toujours amplifiant...

_______________________________________________

publicité de 1954

_______________________________________________

| ACCUEIL | L'AGRICULTURE | LE LIN |

bachybouzouk.free.fr